Il y a des films qui pâtissent de la filmographie de leurs auteurs. Souvent cantonné à ses quatre grandioses Mad Max, le génial George Miller a pourtant sévi sur plusieurs oeuvres très différentes. La preuve avec son incursion dans l'animation 3D Happy Feet, sur le papier aux antipodes des aventures de Max Rockatansky, mais en réalité très cohérente avec son approche de l'image cinématographique.

Alors qu'il s'est rabiboché avec Hollywood et le grand public grâce à une certaine route furieuse et qu'il prépare un prequel d'ores et déjà attendu comme le Messie de l'été 2023 (oui), il est temps de s'attarder sur les deux petits bijoux que sont Happy Feet et sa suite.

Mille (à) l’heure

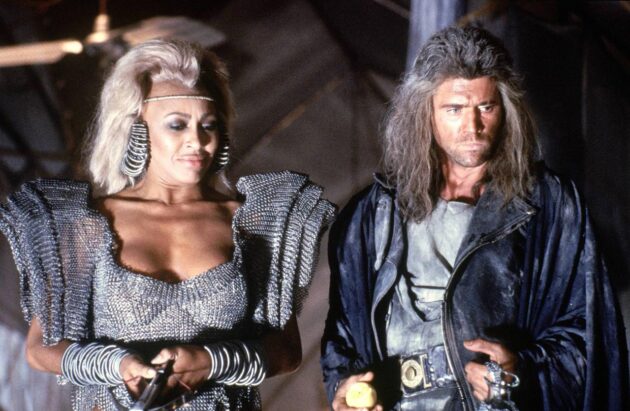

« Par le réalisateur visionnaire George Miller », scandent des affiches de Fury Road pour promouvoir la maîtrise technique du film. Une citation qui tranche avec les accroches mensongères habituelles, car si beaucoup de spectateurs connaissent surtout son travail sur la saga Mad Max, George Miller n’a jamais cessé de faire du bien au cinéma, en Australie ou aux États-Unis. Ainsi, beaucoup ont présumé que la production tumultueuse d’Au-delà du Dôme du Tonnerre l’avait forcé à expérimenter la traversée du désert qu’il avait l’habitude de mettre en scène, tandis qu’il connaissait une ascension fulgurante grâce, par exemple, à son travail avec Steven Spielberg sur La Quatrième Dimension, Le Film.

Néanmoins, son décrochage de la folie des tournages américains, probablement motivé en partie par le chaos du troisième Mad Max, s’accompagne en fait d’un retour moins médiatisé au cinéma australien. Outre Les sorcières d'Eastwick, son seul véritable long-métrage américain de cette période, il se consacre à la production dans son pays natal. Pas carriériste pour un sou, le cinéaste parvient à s’impliquer à fond dans tous ses projets, même lors de son retour par la petite porte dans l’industrie américaine, au début des années 1990.

Miller ne s’embarrasse pas de grosses franchises ou d’un come-back tapageur. Il revient avec Lorenzo puis avec le scénario et la production de Babe, auquel il donne une suite en tant que réalisateur, Babe, le cochon dans la ville. Aujourd’hui considérés comme mineurs, voire anecdotiques, les deux longs-métrages témoignent pourtant de la subtilité de cette 3e partie de carrière.

Presque en secret, il infuse des productions souvent cyniquement destinées aux gosses de son savoir-faire, et n’admet pas pour excuse la jeunesse du public visé pour diminuer la valeur artistique de son travail. Les deux Babe fourmillent de trouvailles visuelles et narratives évitant de prendre les gosses pour des demeurés, un sport national dans l’animation mainstream.

Happy Feet est donc une consécration plus ambitieuse encore de ses ambitions, cette fois servie par un budget conséquent. Peu étonnant que le projet soit né de l’imagination de Miller, en écho à… Mad Max, dont le potentiel 4e volet est encore en difficulté à l'époque. Dans un entretien donné à In Focus en novembre 2006, il explique :

« À l’époque, je réalisais The Road Warrior – il y a plus de 20 ans, maintenant - , j’étais dans le désert australien. Et il y avait ce vieux cameraman grisonnant nommé Billy Grimmond, qui faisait partie de la deuxième équipe. On était assis à ce bar, on buvait un milk-shake, et il m’a regardé et a dit ‘L’antarctique’. Il aurait pu tourner un documentaire là bas, il disait, ‘Vous devez faire un film en Antarctique. C’est juste comme ici, dans le désert. C’est spectaculaire’ Et ça m’est toujours resté en tête. »

Le cinéaste est en effet toujours très à l’aise avec les grands espaces, et alors que le projet Fury Road se pète la gueule une fois de plus, Warner accepte de financer cette histoire de manchots mélomanes. Miller troque la chaleur de l’apocalypse pour la froideur de la banquise, où il pourra, une fois de plus, prouver que son appétence pour le mouvement cinématographique peut s’épanouir dans tous les formats. Il a beau mettre en scène des manchots, il n’a pas perdu la main.

Manchot vs Souris

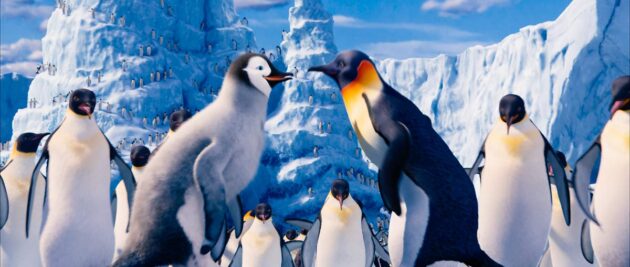

En 2006, Toy Story a déjà plus de 10 ans, et l'animation 3D a largement pris d’assaut les écrans. C’est d’ailleurs cette année-là que Disney rachète Pixar, réaffirmant au passage sa volonté de dominer ce domaine, et toutes ses dimensions. En parallèle, Dreamworks explose, avec la suite de Shrek et Madagascar l’année d’après. L’anthropomorphisme est à la mode et d’ailleurs, Happy Feet ne sera pas seul sur la case du manchot (et pas du pingouin) doué de parole puisque Sony sort en 2007 le bien moins inspiré Les Rois de la Glisse.

Pourtant, et malgré sa structure et son look très classique, ce premier opus transgresse un peu la formule. Au-delà du défi technique (difficile de se renouveler sur une banquise emplie de bestioles identiques), il revient à la comédie musicale pure, alors que ses concurrents, motivés par Pixar, éliminent cette composante de leurs scénarios. Mieux encore, Happy Feet est un gigantesque film de Juke-box, où les morceaux s’enchaînent à un rythme impressionnant. Les 30 premières minutes ne cessent d’intercaler les chorégraphies entre elles, dans un ballet musical ultra efficace.

Tout est chorégraphie, même les poursuites

Tout est chorégraphie, même les poursuites

Il ne faut pas y voir non plus une quelconque nostalgie des mélodies parfois niaises de Mickey. Si ce dernier s’enorgueillit de compositions originales, décrivant de but en blanc les pensées du héros, Happy Feet préfère tout miser sur les reprises interconnectées, chorales et diverses. Ainsi, les paroles sont bien moins importantes pour le récit que les chorégraphies démentes. Un penchant pour l’écriture visuelle caractéristique de l’auteur, déjà transparente dans les poursuites rêches de Mad Max… (voir dernière partie).

Comme le protagoniste qu’il fait vivre, assisté de John Collee, Judy Morris et Warren Coleman, Miller communique par la danse. En outre, alors qu’il tente déjà à l’époque depuis des années de convoquer l’esprit de Buster Keaton pour Mad Max 4, performance qu’il mènera à bien presque 10 ans plus tard en refaisant Le Mécano de la General dans Fury Road, il cite ouvertement une période hollywoodienne particulièrement esthétisée dont Disney n’a cessé de dilapider l’héritage, jusqu’à tourner à vide au début des années 2000. Dans Happy Feet, le réalisateur ressuscite le premier âge d’or de la comédie musicale classique, quitte à faire de son jeune héros doublé par Elijah Wood un digne descendant de Fred Astaire, nœud papillon compris.

Du Seigneur des Anneaux à Happy Feet, Elijah Wood touche du bois

Du Seigneur des Anneaux à Happy Feet, Elijah Wood touche du bois

D’où son appétence naturelle pour les claquettes, art malheureusement complètement anachronique au sein de la culture pop contemporaine. L’équipe du film et la directrice de casting Barbara Harris ont pris soin de souligner cet aspect grâce à la performance capture, notamment en engageant l’artiste Savion Glover pour assurer les pas de danse de Mumble. Trois ans avant Avatar, Miller, Glover, Harris et une armée d’artistes digitaux utilisent la technologie alors en plein essor pour introduire un peu de perfection humaine dans un univers généré par ordinateur.

Bien sûr, il ne peut s’empêcher de céder au récit initiatique, un grand classique du genre, à grands coups de leçons sur l’acceptation de soi et les normes sociales, en tant qu’enfant ou père. C’est d’ailleurs cette ultime concession qui permet au premier opus de remporter Le 4e Oscar du meilleur film d’animation, succédant à l’autre chef-d’œuvre animé de cette époque, Wallace & Gromit : Le mystère du lapin-garou, et coiffant au poteau la production Disney/Pixar Cars. Un succès d’estime accompagné par un festival de billet vert : 384 millions de dollars de recette pour 100 millions de budget. Malheureusement, la suite plus tardive (2011) ne réitère pas l’exploit avec 159 millions de dollars en poche malgré un budget de 135 millions.

Happy Feet regarde la concurrence de haut

Happy Feet regarde la concurrence de haut

Green war

Autre point commun entre la double odyssée de Mumble et les post-apo dépressifs : sa fibre écologique, dont la radicalité ne trouvait pas d’égale à l’époque. Le sujet tient à cœur au réalisateur, qui l’a lui-même rajouté au scénario lors de ses relectures, pour finalement en faire presque l’élément central.

La dimension globale des exactions humaines imprègne chaque image des deux films, poussant la caméra à régulièrement prendre du recul pour montrer la Terre, menacée toute entière par les misères de ce microcosme. Un point de vue spatial qui encadre les deux longs-métrages, trahissant encore les idées de Miller, persuadé qu’on ne peut évoquer l’Antarctique sans mentionner son état catastrophique, comme il l’explique dans le Wall Street Journal.

Le dérèglement total de la chaîne alimentaire est donc un élément central de l’intrigue du premier opus, qui prend bien soin de représenter une large part de la faune de la banquise, tout en faisant des conséquences de ce trouble une menace directe (forcés de se passer de poisson, les oiseaux prédateurs se rabattent sur les manchots).

La suite est presque plus frontale encore. Non contente d’articuler son scénario autour de la fonte des glaces, elle se fend d’un flashback étonnamment cruel, dans lequel on constate la disparition d’une espèce entière. Le seul survivant de l’hécatombe, un des principaux personnages, souffre d’un lourd traumatisme psychologique, et tente de retrouver une famille perdue chez une race différente. Mais ils dansent, alors youpi !

Plus subtilement, le réalisateur instrumentalise la forme même de son récit pour interpeller directement le spectateur et livrer une critique acide des biais d’indignation et d’action, essentiellement entraînés par la fiction. En effet, si l’humanité s’intéresse au sort des manchots, c’est pour la même raison que le public s’intéresse à Happy Feet : la singularité des pas de danse de Mumble.

Miller attrape l’innocent cinéphile devant son écran pour le mettre face aux seules et uniques mécaniques capables de sauver le monde. Un triste constat d’une société du spectacle qui ne se bouge que lorsqu’un manchot trop mignon se met à faire des claquettes devant elle. Et finalement, une insinuation violente : dans la vraie vie, les manchots ne font pas de claquettes, ils meurent.

Vindicatif quand il faut confronter un public à sa propre adulation aveugle du divertissement, Miller verse même dans l’expérimental sur la fin, pour pousser encore plus loin notre implication et notre identification aux vrais méchants de l’histoire. Les humains des films sont tous de vrais acteurs, insérés dans un univers en 3D.

La première fois qu’on les aperçoit précisément, et non par le biais de leurs machines, c’est à travers une vitre, soit presque un écran. Dans ce plan perturbant, le réalisateur nous installe devant un miroir, offrant le reflet de visiteurs feignants d’un aquarium atrocement triste, dans lequel, comme le précise d’un ton tragique une pauvre victime de ce nouveau système carcéral, seule l’eau est réelle.

le mouv'

Comme Robert Zemeckis en son temps, Miller voit dans l’animation une occasion d’ajouter une dimension expérimentale à son œuvre, de s’adresser à son spectateur par d’autres biais, mais surtout d’outrepasser les limites esthétiques du cinéma en prises de vue réelles. Même dans le pseudo-making-of du DVD, pourtant un objet marketing bien insipide, le cinéaste avoue que cette histoire comporte « plein d’opportunités pour des scènes d’action ». Traduisez du langage marketing : c'est un terrain de jeu dément.

L’ouverture du deuxième opus fait office de note d’intention : la voix off annonce littéralement la propension de la mise en scène à aller « de l’infiniment grand à l’infiniment petit ». Et en effet, débarrassé des restrictions d’échelle des focales de caméras physiques, il se consacre avec délectation à l’élasticité de la réalisation, accompagné de l'ingénieux David Peers.

Le premier opus était déjà généreux en expérimentations du genre lors, par exemple, de la poursuite avec le lion de mer. Le point de vue ne cessait de s’éloigner puis de se resserrer autour du chasseur et de sa proie dans un jeu de chat et la souris jouissif, d’une vélocité fantastique. Mais dans la suite, les scénaristes vont jusqu’à dédier une sous-intrigue complète à un infinitésimal rêvant de grandeur, par le biais d’un couple (oui) de Krills interprété par Brad Pitt et Matt Damon.

Leur épopée complètement démente, accompagnant discrètement les aventures de Mumble et son fils, est une démonstration de l’ambition visuelle du metteur en scène. À travers elle, il se perd dans des délirants jeux d’échelle qui vont bien au-delà du zoom et du dézoom. Un exercice de style esthétique qui culmine à la fin du premier acte, lorsqu'il cadre sans sourciller l’attaque du plus gros animal foulant cette terre de la perspective de son minuscule casse-croûte. Le plan est vertigineux, autant qu’il prouve la faculté de Miller à repousser les limites de la perception grâce aux technologies à sa disposition.

On imagine ses yeux s’écarquiller lors de sa découverte des premiers logiciels de gestion de foules, poussés au maximum de leur capacité dans les batailles dantesques du Seigneur des Anneaux. Grâce à cet outil, il fait du peuple des manchots une seule entité, et transforme ses chorégraphies recherchées en orgies de danses et de chants. Sa caméra s’envole, zigzague entre les plumes et les becs, lie le microscopique et le gigantesque, fabrique un fantasme de cinéma, rendu possible par l’alliance des techniques (l’animation et la motion capture).

Un spectacle total auquel il aspire dans toutes ses œuvres, des prairies intimistes de Babe jusqu’aux glaciers fondus d’Happy Feet, en passant par les plaines désertiques, souillées de pétrole volé et de sang séché, de Mad Max. Le cinéma de Miller songe toujours avant tout à conter son histoire par le visuel et la musique, lesquels se fondent à grands coups de mouvements de caméra dans le récit.

En ce sens, les deux Happy Feet sont peut-être ses compositions les plus radicales, tant elles se jouent des conventions imposées par le cinéma live pour tutoyer une forme d’omniscience fictionnelle. Véritable Dieu des manchots, il symbolise la résistance du cinéma avant-gardiste à Hollywood, et ce dans toutes les strates de son infrastructure.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

J’ai détesté ce film dès la première minute. Et pourtant je suis allé jusqu’au bout mais ça a été un calvaire. Des petits pingouins tous mignons qui massacrent des chansons à n’en plus finir. A la fin j’avais les oreilles explosées et les nerfs en pelotes. Ils avaient réussi à me faire haïr un nombre incalculable de chansons. Je n’ai jamais compris comment cet objet cinématographique a pu avoir le moindre succès. Et quand j’ai appris qui était le réalisateur de cette overdose j’ai eu une syncope. Bref ! Par respect pour Mad Max, mon cerveau a décidé d’occulter définitivement cette erreur de parcours !

Le premier = chef-d’œuvre pour moi. J’ai totalement fondu devant ce spectacle total, intelligent, écologique et émouvant. Et quelle mise en scène, et puis la danse et la musique ne peut me laisser de marbre de toute façon. Combien de film d’animation ont repris le principe depuis. (Les Trolls par ex)