Pris dans les phares des Oscars qui le sacrent meilleur film en 2006, Collision compte sûrement autant d'admirateurs que de détracteurs. À juste titre ?

Étrange parcours que celui de Paul Haggis avant le couronnement de son Collision. Après avoir mis en scène un petit film inconnu au bataillon, intitulé Red Hot, il s'en va frayer avec la télévision et les gros bras de Chuck Norris en collaborant à la création de la série Walker, Texas Ranger. Pas franchement un CV de rêve, vous en conviendrez, d'autant qu'on lui doit encore à cette époque de sérieuses affinités avec l'église de scientologie.

Pourtant, tout bascule près d'une décennie plus tard, lorsqu'il signe le scénario du Million Dollar Baby de Clint Eastwood, qui reçoit l'Oscar du meilleur film en 2005. Une récompense qu'il décroche à nouveau l'année suivante, cette fois en tant que réalisateur-scénariste, avec Collision donc. Un doublé gagnant inédit dans l'Histoire d'Hollywood et de la prestigieuse cérémonie qui place Haggis comme l'un des nouveaux grands espoirs du cinéma américain... ou l'un de ses plus grands escrocs, c'est selon.

Non content d'avoir raflé la statuette tant convoitée aux dépens de Brokeback Mountain ou du Munich de Spielberg, Collision se retrouve dans le collimateur de toute une frange du public et de la critique. Taxé de mélo moralisateur et rétrograde, le film devient le sujet de raillerie préféré des commentateurs professionnels et un exemple de « ce qu'il faut à tout prix éviter de faire ». Et si derrière la démonstration un peu lourde palpitait une sincère émotion ?

Il y a des jours où rien ne va, d'autres où c'est encore pire

Il y a des jours où rien ne va, d'autres où c'est encore pire

La Cité des (mél)anges

Érigée sans doute un peu vite en capitale du rêve américain (Hollywood encore et toujours), Los Angeles reste à bien des égards la cité de toutes les communautés et de toutes les inégalités. Haggis ne le sait que trop bien et inscrit l'action de Collision au cœur de cette effervescence cosmopolite pour mieux questionner la peur de l'autre, de l'étranger, d'autant plus vivace dans une Amérique post-11 septembre rongée par les préjugés.

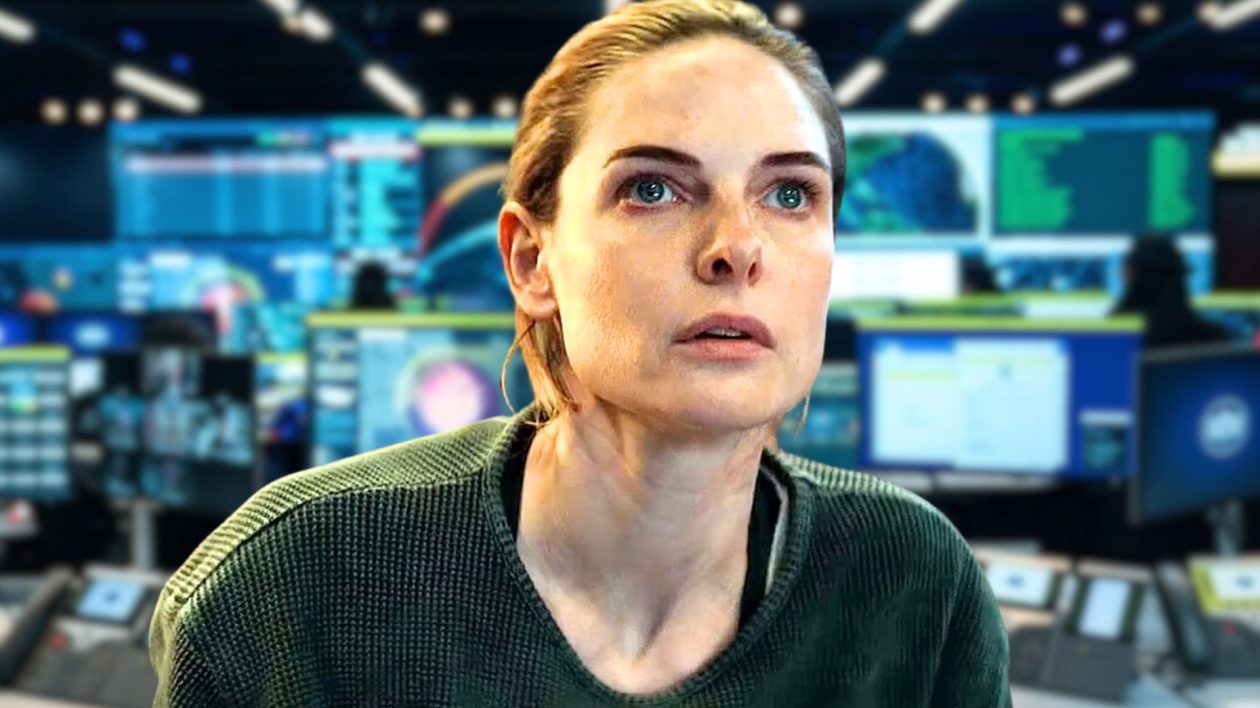

Deux heures durant, le film adopte une structure chorale, embrassant les trajectoires de plusieurs individus, de classe et d'ethnie différentes, à la fois discriminés et discriminants. Pour incarner cette galerie de personnages hétéroclite, le cinéaste s'offre un casting de stars bien décidées à égratigner leur image. Sandra Bullock joue une bourgeoise colérique, Matt Dillon un policier raciste, Brendan Fraser un procureur manipulateur... La liste est longue, d'où plusieurs sorties de route inattendues qui transforment le film en un kaléidoscope rugueux et mal-aimable.

Le mépris de classe incarné par le jeté de cheveux de Sandra Bullock

Le mépris de classe incarné par le jeté de cheveux de Sandra Bullock

Toujours est-il que la forme chorale, comme celle du film à sketchs, est plus propice aux baisses de régime, aux disparités de traitement et Collision peut hélas en témoigner. À vouloir brasser trop large par souci d'exhaustivité, le long-métrage s'égare parfois à force de circonvolutions dramatiques. Sandra Bullock disparaît ainsi pendant tout un pan du film alors que Ryan Philippe, interprétant un jeune rookie au sein du LAPD, a droit à un temps de présence assez bien réparti.

Un déséquilibre que Paul Thomas Anderson avait su éviter avec Magnolia, construit de façon similaire, mais plus fluide et constant dans l'entrelacement des destins de ses personnages. Qu'importe, Collision a les défauts de ses qualités et accède aussi à sa pleine puissance en préférant le chaos à l'harmonie.

« Rendez-moi service, j'ai déjà la tremblote alors plus un geste »

« Rendez-moi service, j'ai déjà la tremblote alors plus un geste »

LA SENSATION DU TOUCHER

« À Los Angeles, (…) on est toujours derrière du métal et du verre. Je crois que le fait de se toucher nous manque tellement qu'on se rentre dedans rien que pour ressentir quelque chose ».

Voici la toute première réplique du film, formulée par Don Cheadle, dans le rôle d'un inspecteur de police qui vient de percuter avec sa coéquipière un autre véhicule. La note d'intention est claire, trop peut-être, mais Haggis a les ressources nécessaires pour la sublimer. À la manière du Crash de David Cronenberg, avec lequel Collision partage le même titre en version originale, risquer la mort, c'est aussi se risquer à la vie. Que la chair se froisse comme la tôle n'est jamais un frein, au contraire, il en va de notre besoin de contact humain.

Le générique de début, tout en scintillement nocturne, avec ces feux de voitures qui balaient le cadre de façon aléatoire, établit d'emblée la route comme l'espace privilégié de l'anonymat. C'est cette abstraction que les personnages combattent, cette incommunicabilité qu'ils cherchent à surmonter. En cela, l'usage du champ contre champ, souvent une béquille pour des réalisateurs en manque d'inspiration, dit bien ici à quel point il est devenu contre nature pour les personnages de se faire confiance.

La définition même du crève-coeur au cinéma

La définition même du crève-coeur au cinéma

L'un des plus beaux pics émotionnels du film implique une civile incarnée par Thandie Newton, piégée dans son véhicule en flammes, et le policier joué par Matt Dillon, seul en mesure de la secourir alors même qu'il l'a agressée la veille. La scène, déjà brillamment cruelle sur le papier, redouble d'intensité à l'image, tant le montage favorise inexorablement le rapprochement des deux protagonistes jusqu'à les réunir dans le même plan. C'est d'une beauté à la fois simple et terrassante, un moment pivot à partir duquel Haggis choisit de s'adresser au cœur plutôt qu'à l'intellect.

Alors oui, Collision ne craint pas l'emphase, ce que la bande originale signée Mark Isham vient confirmer à grand renfort de chants liturgiques dans le style de Lisa Gerrard - rappelez-vous cette voix tribale qui traverse tout Gladiator de Ridley Scott. Mais il ne craint pas non plus de creuser à l'os ses personnages, d'en révéler les failles et les contradictions sans jamais porter de jugement définitif sur eux.

« Eh mec, elle est où ma caisse ? »

« Eh mec, elle est où ma caisse ? »

IN THE DEEP

En bon praticien du storytelling, Haggis rejoue la plupart des scènes au moins deux fois. C'est le traditionnel implant/paiement ou set-up/pay-off que chaque scénariste aime à exploiter. Un ressort qui consiste ici à évaluer la marge de progression réalisée par un personnage confronté à une même situation en début et fin de parcours. Les exemples sont légion dans Collision, que ce soit l'arrestation du réalisateur de télévision interprété par Terrence Howard ou le commerce de voitures volées auquel s'adonne une petite frappe.

Ces effets d'écho deviennent ainsi des effets de contraste, le cinéaste brouillant la frontière entre ce qui relève du réel, du hasard, et de l'extraordinaire, du miracle. L'autre grand pic émotionnel du long-métrage illustre justement ce parti pris. Un serrurier mexicain rentre à son domicile et se retrouve avec le canon d'un pistolet braqué sur lui. Pour le protéger, sa jeune fille, témoin de la scène, se rue dans ses bras, persuadée de porter un manteau invisible à l'épreuve des balles. Là, une détonation retentit, mais contre toute attente, aucune blessure n'est à déplorer. La fille et son père sont sains et saufs.

Vous aussi vous avez envie de le consoler ?

Vous aussi vous avez envie de le consoler ?

S'il y a bien une explication rationnelle, c'est la croyance en quelque chose de magique, de divin, qui subsiste. Que l'intégralité du long-métrage se déroule à la période de Noël n'a bien sûr rien d'innocent. Quand la neige se met à tomber lors du dernier acte, le paysage se « réenchante » tout à coup, la chanson In the deep de Bird York venant unifier l'ensemble des protagonistes dans une succession de vignettes montées en parallèle. Un procédé musical qui rappelle évidemment celui utilisé à la fin de Magnolia (on y revient) et de Donnie Darko de Richard Kelly.

Comme a pu le dire de son vivant le célèbre critique américain Roger Ebert, à propos de Collision : « Haggis raconte des paraboles dans lesquelles les personnages tirent les enseignements de leur comportement ». Pour autant, quand bien même l'espoir est permis à la fin, le cycle de la haine raciale n'est pas prêt d'être brisé, comme le suggère la toute dernière scène, qui fait écho à l'ouverture du film. Deux voitures se percutent et tandis que la caméra s'élève au-dessus de la ville, c'est le chassé-croisé « mécanique » des individus qui s'étend à perte de vue.

Quand cendres et flocons se confondent

Quand cendres et flocons se confondent

Voilà pourquoi Collision, à défaut de subtilité, parvient à construire une mosaïque de destins à la fois complexe, dense et souvent bouleversante. Évitant l'écueil du discours manichéen, le film assume une vision plus symbolique que réaliste du péril raciste et plus largement des violences discriminatoires aux États-Unis. Un choix controversé, mais un pari audacieux. Que sa razzia aux Oscars ait pu lui porter préjudice est une belle injustice qui, osons le dire, mérite d'être réparée.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

En-dessous de zéro.

A ranger aux côtés de Shakespeare in Love au rayon des énormes ratages de l’Académie.

Vu à l’époque. Pas un film marquant (je serais incapable de citer la moindre scène) mais qui m’avait laissé un très bonne impression

Perso j’adore ce film, je comprends pourquoi on le traite de « film a Oscars » mais en ce qui me concerne c’est l’un des rares film qui le mérite vraiment.

Merci pour l’article, je vais me tenter ça. Toujours aussi intéressant de vous lire.