Retour sur La Nuit du Chasseur, le conte ultime sur l'enfance, avec Robert Mitchum en prédicateur qui pourchasse des enfants.

Parmi les plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma américain, il y en a peu qui peuvent se targuer d’être devenus aussi populaires auprès du public, connus et aimés de tous. Seul et unique film de son cinéaste, l’acteur britannique Charles Laughton, La Nuit du Chasseur en fait partie, tant l’adaptation du roman de Davis Grubb aura marqué au fer rouge la culture populaire.

Que ce soit pour son esthétique très marquée par l’influence du cinéma expressionniste allemand, mais surtout pour la performance de son acteur star (Robert Mitchum), qui aura incarné, sous les traits du tueur en série Harry Powell, l’un des méchants les plus terrifiants de l’histoire du cinéma (en plus d’inspirer tout un tas de salopards pour les décennies à venir). Mais si La Nuit du Chasseur est resté gravé dans les mémoires, c’est surtout grâce à sa dimension de conte cauchemardesque, avec son croquemitaine qui en aura traumatisé plus d’un, magnifié par la sublime photographie de Stanley Cortez qui aura grandement contribué au statut culte du film de Laughton.

On revient donc sur ce summum du cinéma hollywoodien classique, sur sa production et sa conception qui en font un cas à part entière pour son époque, mais aussi sur la performance monstrueuse de son acteur qui aura incarné le mal à la perfection, afin de comprendre pourquoi La Nuit du Chasseur est peut-être bien le récit ultime sur l’enfance.

Le Conte des Contes

Au milieu des années 50, La Nuit du Chasseur fait presque office d’anomalie dans le paysage du cinéma hollywoodien, tant sa conception est aux antipodes des productions qui peuplent l’industrie à cette époque. Après avoir vécu son âge d’or, Hollywood traverse une crise face à l’arrivée de la télévision dans les foyers américains, qui vient concurrencer rudement le cinéma. Pour faire face à ce problème, l’industrie se met à privilégier les grandes productions coûteuses (caractérisées par le format Cinémascope et les couleurs somptueuses du Technicolor), dans une époque marquée par les genres du western (La Prisonnière du Désert), du péplum (Ben Hur) et de la comédie musicale (Chantons sous la pluie).

Face au triomphe de ces grands films aux mises en scènes spectaculaires, projetés sur des grands écrans panoramiques conçus pour faire revenir le public dans les salles, le film noir vit ses dernières heures de gloire, tandis que la science-fiction n’a jamais été autant en adéquation avec son époque qu’au temps des angoisses de la Guerre froide, notamment avec la peur du nucléaire (Le Jour où la Terre s'arrêta). En bref, La Nuit du Chasseur n’est pas encore sorti que sa proposition semble vieillotte avant l’heure.

Pour son premier (et malheureusement dernier) film en tant que réalisateur, l’acteur Charles Laughton (principalement connu pour avoir incarné, entre autres, Quasimodo, dans l’adaptation éponyme de la RKO en 1939) ne cache pas son ambition de vouloir rendre hommage au cinéma expressionniste allemand des années 20, à travers une esthétique qui emprunte aux techniques du cinéma muet, alors que la transition avec le cinéma parlant est achevé depuis bien longtemps.

Charles Laughton dans Quasimodo

Charles Laughton dans Quasimodo

Une ambition tellement assumée que le réalisateur a fait appel à un directeur de la photographie hors-pair, à savoir Stanley Cortez, qui a notamment œuvré pour Orson Welles (La Splendeur des Amberson), mais aussi Fritz Lang (Le Secret derrière la porte), le maître de l’expressionnisme allemand en personne. Rencontré sur le tournage de L'Homme de la Tour Effeil (dans lequel il tient le premier rôle), Charles Laughton rappelle donc Cortez pour La Nuit du Chasseur, dont la splendeur esthétique doit beaucoup au savoir-faire de l’artisan, qui aura insufflé au long-métrage sa dimension de conte, tantôt féérique, tantôt cauchemardesque.

Basé sur le roman éponyme de Davis Grubb paru en 1953 (inspiré quant à lui d’un tueur en série ayant sévi dans la ville où vivait l’auteur), La Nuit du Chasseur raconte l’histoire d’Harry Powell (Robert Mitchum), un prédicateur misogyne qui traverse l’Amérique des années 30 pour assassiner des épouses veuves, sous le prétexte de servir la volonté de Dieu en personne... et s'enrichir au passage. Un récit filmé à hauteur d’enfants, à l’image de leurs visages en surimpression durant l’ouverture du film, où Mme Cooper, figure de mère bienveillante, cite un passage de la Bible qui incite à se méfier des faux-prêcheurs, semblables à des loups qui déguisés en brebis, s’immiscant parmi le peuple.

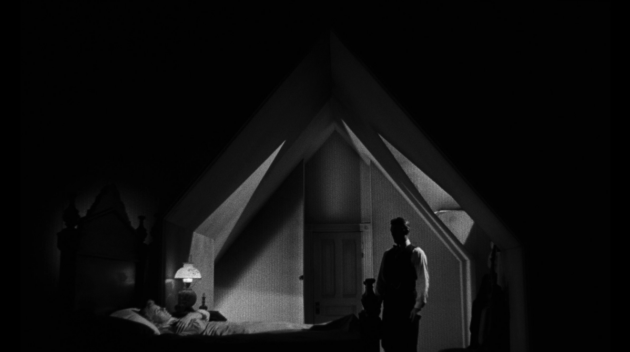

En se basant principalement sur des dichotomies esthétiques telles que le bien/le mal, le jour/la nuit, ou encore le tournage en studio/extérieur, La Nuit du Chasseur devient une fable surréaliste, où l’influence du cinéma expressionniste allemand et son théâtre d’ombres composent un authentique livre d’images cauchemardesques.

En effet, si les séquences de jour (tournées principalement en extérieur) illustrent le portrait d’une enfance désabusée au bord de l’Ohio, dans l’Amérique profonde des années 30 et son contexte de Grande Dépression, les séquences de nuit (tournées quant à elle la plupart du temps en studio) servent de terrain idéal aux expérimentations visuelles. Il suffit de voir l’enchaînement entre deux séquences pour constater l’aisance avec laquelle la mise en scène de Laughton passe de l’un à l’autre.

La première est la scène de la cave, où le prédicateur tente de tirer les vers du nez aux deux enfants de la dernière veuve qu’il vient d’épouser, John et Pearl, pour savoir où est l’argent caché par leur père défunt. Lorsque John tente de piéger Powell en l’enfermant dans le sous-sol de la maison, le lieu est d’abord présenté dans un plan large, où le décor de studio forme un cadre dans l’image, structuré entre ombres et halos de lumières qui illustrant cette dualité constante entre le bien et le mal.

Et si on allait faire un tour à la cave ?

Et si on allait faire un tour à la cave ?

Dans un montage très serré, où s’enchaînent des gros plans sur les expressions des visages (propres au muet), John et Pearl échappent au prédicateur, représenté tel un monstre lorsqu'il les pourchasse dans l’escalier en tendant les bras, semblable au croquemitaine qui essaye d’attraper les enfants pour les entraîner dans les ténèbres. Laughton achève de transformer Mitchum en créature quasi surnaturelle lorsque ce dernier est immergé dans l’eau du marais avec son couteau à la main, poussant un cri glaçant en regardant John et Pearl lui échapper à bord d’une barque qui s’éloigne sur la rivière.

S’ensuit alors une séquence onirique d’une grâce absolue, où les deux enfants dérivent sur le fleuve du Mississipi, dans laquelle la petite Pearl chante une comptine, où chaque animal (l’araignée et sa toile, la grenouille, les lapins, etc.) est illustré en amorce du cadre, par l’usage de la demi-bonnette, qui permet d'avoir plusieurs éléments nets, sur différents plans d'une même image (technique popularisée à l’époque par le Citizen Kane d’Orson Welles, avant le cinéma de Brian De Palma).

Une séquence somptueuse, où le tournage en studio confère permet à l'auteur de maîtriser tout à fait l'atmosphère poétique et irréelle d'une errance suspendue, ce qui en fait tout simplement l’une des scènes les plus poétiques de l’histoire du cinéma. Mais si La Nuit du Chasseur doit son statut en grande partie à son esthétique sublime, le film de Charles Laughton doit également beaucoup à son croquemitaine.

Love and Hate

De la même manière qu’il est impossible d’évoquer Le Silence des agneaux sans parler de la performance d’Anthony Hopkins dans le rôle d’Hannibal Lecter, il est impossible d’évoquer La Nuit du Chasseur sans s’attarder sur la performance de Robert Mitchum dans le rôle d’Harry Powell. Un personnage qui aura autant marqué la pop-culture que le célèbre cannibale, au même titre que n’importe quel grand méchant de légende. Pourtant, l’acteur de La griffe du passé ne fut pas le premier choix de Charles Laughton pour incarner le prédicateur.

En effet, le cinéaste britannique envisagea d’abord Gary Cooper dans un premier temps, avant que ce dernier ne refuse, craignant que le rôle puisse nuire à sa carrière. Alors que John Carradine et Laurence Olivier sont intéressés, c’est finalement Mitchum qui hérite du rôle, après avoir auditionné. Et l’acteur américain, déjà bien identifié dans le paysage hollywoodien à l’époque, trouvera dans La Nuit du Chasseur l’un de ses meilleurs rôles.

Si le chef-opérateur Stanley Cortez contribue à la beauté plastique du film de Laughton, Robert Mitchum y apporte son statut d’acteur très associé au genre du film noir. Un apport qui insuffle à La Nuit du Chasseur sa particularité d’objet de cinéma hybride et complexe, se situant à la fois entre le polar pour son antagoniste, le western pour son portrait politique de l’Amérique profonde, ou encore le conte fantastique pour son récit initiatique sur le passage à l’âge adulte.

Sans oublier l’influence de l’expressionnisme allemand et du cinéma muet qui se ressent également dans le jeu outré de son acteur, aux antipodes d’une époque qui ne jure que par l’école de l’Actors Studio (popularisé aux Etats-Unis par des acteurs tels que Marlon Brando, notamment dans Un tramway nommé désir). Là où une nouvelle génération d’acteurs et actrices fouille dans la psychologie de leurs personnages, la performance de Mitchum dans le rôle d’Harry Powell passe avant tout par la gestuelle et les expressions du visage, proche du pantomime, il est magnifié par la mise en scène, caractérisée notamment par la puissance du hors-champ.

Empruntant encore une fois à son maître à penser (Fritz Lang), Laughton applique en bon élève la technique de la synecdoque (popularisée par M le Maudit), consistant à caractériser son personnage à l’écran par un élément visuel ou sonore précédant son arrivée dans le cadre.

Ainsi, l’arrivée du prédicateur dans la famille Harper est d’abord illustrée par un train noir (accompagné du sombre thème musical composé par Walter Schumann), avant que ce dernier ne soit associé dans le métrage à un célèbre chant religieux (Leaning on the Everlasting Arms). Un hymne qui précède de nouveau son arrivée plus tard dans le film, lorsque John entend le chant du prêcheur dans la grange, avant que l’ombre du croquemitaine n’apparaisse dans l’arrière-plan, à cheval, dans l’ouverture encadrée de la grange (encore un cadre dans le cadre).

Cette chanson sert également à différencier cette dualité entre le mal et le bien, le second étant représenté sous les traits de Rachel Cooper (incarnée par Lillian Gish, grande actrice du muet qui a tourné pour D.W. Griffith), une vieille nourrisse qui recueille les enfants au bord du fleuve. Elle représente l’opposé d’Harry Powell, notamment à travers les écrits bibliques pervertis par le prédicateur.

Une dualité que Laughton représente également par la puissance de l’image et des techniques du muet, dans une scène où la femme veille dans son fauteuil à l’avant-plan, armée d’un fusil, tandis que le mal rôde dehors, à l’arrière-plan. Les deux personnages, séparés par une toile, chantent alors la même chanson, l’une s’adressant à Jésus dans ses paroles, l’autre non, illustrant parfaitement cette opposition entre deux idéologies, à la fois avec les outils du muet mais aussi du parlant (Laughton semble néanmoins beaucoup plus croire en ceux du premier).

Par la puissance du langage cinématographique le plus primaire, à savoir celui de l’image et du son, La Nuit du Chasseur parvient à saisir le mal dans ce qu’il a de plus grotesque (le côté cartoonesque du prédicateur, notamment lorsqu’il raconte sa version de la genèse, avec ses mains tatoués "LOVE" et "HATE"). Mais aussi dans ce qu’il a de plus terrifiant (lorsque Mitchum devient un monstre de l’ombre, animé par la puissance évocatrice du cinéma muet). En transformant son acteur phare en terrifiant croquemitaine, Charles Laughton aura autant délivré sa vision ultime de l’enfance que du mal absolu qui la pourchasse dans les ténèbres de la nuit.

Avant Ellen Ripley et Sarah Connor, il y a eu Mme Cooper

Avant Ellen Ripley et Sarah Connor, il y a eu Mme Cooper

L’Héritage du Chasseur

Lors de sa sortie dans les salles américaines en 1955, La Nuit du Chasseur est un véritable échec commercial, le film de Charles Laughton recevant un accueil glacial, autant de la part de la critique que du public, avant que le temps ne vienne réhabiliter cette œuvre complexe et incomprise à son époque. En effet, le film finira par acquérir, au fur à mesure des années, un véritable statut culte, en grande partie grâce à la performance de Robert Mitchum dans le rôle du terrifiant prédicateur, dont l’aura restera gravé dans la pop-culture.

On pense évidemment aux célèbres tatouages "LOVE" et "HATE", tatoués sur les doigts du personnage, que l’on retrouvera sur bien d’autres mains dans l’histoire du cinéma américain, à l’image notamment du personnage de Radio Raheem (Bill Nunn), dans Do the Right Thing de Spike Lee, qui cite littéralement (mot pour mot) le célèbre monologue d’Harry Powell. Ce grand méchant inspirera également bien d’autres salopards du cinéma américain, que ce soit Max Cady (Robert De Niro) dans le remake des Nerfs à vif par Martin Scorsese (un personnage incarné dans le film original par Robert Mitchum, déjà inspiré lui-même par son personnage dans La Nuit du Chasseur).

Ou plus récemment Guy Pearce, dans le western Brimstone (un mélange d'hommage et de relecture à la création de Laughton), dans lequel l’acteur incarne un autre terrifiant prédicateur, qui pourchasse une jeune femme à travers l’Ouest américain du XIXe siècle. Par ailleurs, la dimension "féminicide" qui entoure le tueur en série n’a jamais été aussi actuelle qu’à l’heure du #MeToo, à l’image du récent Promising Young Woman, dans lequel la réalisatrice Emerald Fennell n’hésite pas à citer le célèbre personnage pour illustrer son propos.

Outre son croquemitaine qui continue de traumatiser des générations d’enfants, La Nuit du Chasseur aura également un impact assez conséquent à travers son portrait de l’enfance dans une Amérique profonde, dont on retrouvera des échos dans d’autres œuvres du cinéma américain. Que ce soit Stand by Me, pour son rapport au deuil et à la fin de l’innocence (l’échange de regards entre Gordie Lachance et la biche n’est pas sans rappeler la scène de la rivière dans sa poésie et sa mélancolie). Ou, plus récemment, Mud - Sur les rives du Mississippi de Jeff Nichols, pour son portrait des gamins du sud qui grandissent au bord des fleuves du Mississipi (l’un des personnages féminins se prénomme Pearl).

Le sermon (et cabotinage) du dimanche

Le sermon (et cabotinage) du dimanche

Malgré son échec commercial (qui empêchera son cinéaste de réaliser d’autres films), La Nuit du Chasseur reste encore aujourd’hui l’un des films américains les plus cités et appréciés de tous.

Avec son imagerie cauchemardesque et son acteur monstrueux (dans tous les sens du terme), le film figure sans aucun doute parmi les œuvres les plus inclassables de l’histoire du cinéma. Si le sujet vous intéresse, on revient également sur un autre chef-d’œuvre intemporel sur la fin de l’enfance, à savoir Stand by Me, l’adaptation culte de Stephen King.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Un chef-d’œuvre

Une merveille bien sur . Mais ça c’était avant.

Genial le film, ils pourraient pas le restaurer en 4K?

le curé qui fait son speech main gauche main droite, impressionnant

l’acteur Charles Laughton tres populaire en sont temps dont ce fut le seule unique film, ne put jamais faire d’autres films car ce film là s’est palnté commercialement

L’un des plus grand film de l’histoire du cinéma!

On m’a dit mate le c’est bien, plastiquement c’est beau mais ennui total.

Malgré 1 ou 2 partis pris très étranges, il n’en demeure pas moins que ce film est un très très grand film