Avant Euphoria et la Gen Z, Skins posait déjà les jalons du teen drama addictif avec Kaya Scodelario, Hannah Murray, Mike Bailey, Dev Patel ou Nicholas Hoult.

Dans les années 2000, quand s’allumaient les écrans de télévision en rentrant de l’école, c’étaient les notes du générique des Frères Scott, l’introduction signée xoxo de Gossip Girl ou encore les problèmes familiaux lissés par le filtre de la bienséance de Gilmore Girl qui élevaient leur voix. Pas le quotidien cru et déglamourisé d’ados mal léchés un peu schlagues, au sourire argenté, au bonnet enfoncé sur les oreilles et aux pantalons trop grands.

Alors quand Skins s’est dévoilé en 2007, avec un regard tout autre sur la jeunesse, peut-être un brin hérité de l’âpreté de Larry Clark, la série a très vite fait office d’OVNI dans le paysage. Elle était sans filtre, avec une façon de raconter ses histoires bien à elle. Et puis, elle n’essayait plus de faire semblant avec les questions d’états seconds, de sexe, d’amour, de tensions ou de mort tant adorées par les teen drama.

Dis comme ça, et parce qu’un des adjectifs qui revient souvent quand est décrite la série est « crue », on pourrait penser que Skins est une de ses énièmes productions des années 90-2000 qui essayaient plus de venir choquer l’opinion publique que de raconter une réalité différente du commun des séries. Mais Skins était bien LA série marquante des années 2000. Pas parce qu’elle est virtuose techniquement, mais parce que tout chez elle transpire cette culture britannique de l’entrée dans le XXIe siècle ; sa mode, ses soirées, son humour, sa musique…

IN VINO VERITAS

« Skins » veut dire « peaux » en anglais. Ce n’est une nouvelle pour personne, mais choisir ce mot pour en faire le titre d’un drama adolescent est d’une évidence rare pour toute personne ayant regardé plus de deux minutes cette série. La peau, c’est la première chose que l’on voit de l’autre, a fortiori dans un monde entravé par une histoire raciste. C’est cette couverture qui cache tous les mal-être. C’est cette chose que l’on cache derrière du maquillage, des couches de crayon noir et de far trop rose. Et qui se désagrège quand, seul dans le noir, les trop-pleins se font sentir.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, quand Jamie Brittain et son père Bryan Elsley se sont imaginé écorcher la vie de personnages adolescents, ils avaient en tête une tout autre signification du mot. « Skins », en anglais argotique, est un mot qui fait référence au papier à rouler des joints, ou toute autre substance. Tout de suite, la surabondance des drogues, des fêtes, des états seconds et des conséquences de tout ça sur l’esprit et la vie privée dans Skins n’a plus rien de surprenant.

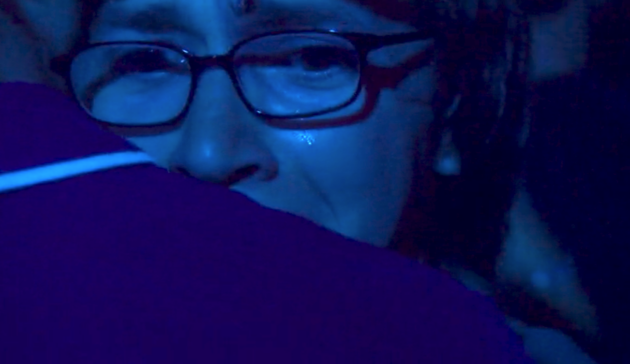

Que des petits anges dans cette série

Que des petits anges dans cette série

Alors oui, Skins viole un peu tous les codes des séries pour ado de son époque. Le paysage glamour de la télévision des années 2000 avec leurs personnages lisses, leurs problèmes superficiels traités en surface et leurs intrigues rocambolesques qui cherchent à colmater les brèches n’était pas habituée à recevoir une série comme celle-ci. Depuis quelques années, le quatuor de tête des Frères Scott resservait tout au mieux l’imbroglio fameux du triangle amoureux lycéen. Et les paillettes acérées de la haute société new-yorkaise de Gossip Girl allaient se vouer toutes entières à faire briller les yeux des lycéens.

C’est sans doute pour ça que Skins a provoqué autant d’ardeur et d’enthousiasme chez les critiques et le public. Sans doute également parce que, pour une fois, un programme à l’adresse des jeunes ne mentait plus sur ce qu’il allait servir, et ce, dès le titre. Exit l’adolescence fantasmée par le passage à l’écrit et la mise en images. Exit le rêve derrière la réalité de la vie. Le portrait de l’adolescence que le duo père-fils voulait dresser était simple : pour eux, cet âge est celui de toutes les expériences, drogues, sexe sans lendemain… pourvu que tout ça mette l’hygiène à mal et que les conséquences soient réelles.

De cette intention de croquer ce que les adolescents vivent dans leur chair, et de ce qu’ils lui font subir, découle une série au dispositif narratif original, décortiquant les tracas et les difficultés de la vie des protagonistes les uns après les autres, passant d’un lycéen à l’autre à chaque épisode, toujours pour donner des points de vue subjectifs et sans jugement sur les sujets abordés. C’est ce qui a donné naissance à l’une des scènes sur l’anorexie les plus marquantes du petit écran ; lorsque, dans la première saison, Cassie explique à Sid ses petites astuces pour que ses troubles alimentaires restent invisibles et acceptables.

Ce dispositif donne la parole directement aux personnes impliquées, et ça se sent au visionnage. Skins a avant tout été pensée, écrite et jouée par des jeunes, certains ayant passé la vingtaine, certains étant encore adolescents, la majorité d’entre eux étant encore concernés par les sujets abordées. Pour une fois, le casting essayait moins de séduire son public à grands coups d’abdos et de sourire ravageur qu’en choisissant des acteurs parfois peu ou pas connus, pour ce qu’ils dégageaient. Lançant par la même occasion les carrières de certains d’entre eux, Nicholas Hoult, Hannah Murray, Mike Bailey, Dev Patel ou encore Kaya Scodelario.

SID ÉRATION

Skins aime son ton cru et sans filtre : elle se permet de toujours balancer le réel à la tête des spectateurs pour toujours les y confronter de force. Alors, contrairement aux films de Larry Clark et d’autres métrages de la même veine, la série se refuse à montrer des scènes de sexe ou d’automutilation aussi crûment, mais elle épargne rarement ces sujets.

Parfois, cette volonté de ne rien lisser donne des résultats géniaux et criants de vérité ; parfois, la série paraît aller trop loin, reproduisant quasi systématique les mêmes schémas de descente aux enfers, et d’abandon de soi, parfois le résultat est purement grotesque. Derrière son ton extrêmement sérieux, Skins laisse toujours une place à un peu plus de légèreté. Certes, les sujets qu’elle aborde sont parfois très lourds, parlant de mort, de suicide, de troubles alimentaires, d’addiction, d’amour impossible… la liste est longue.

Pourtant, elle est toujours ponctuée de petites respirations ridicules. Faire du lancement de la nouvelle année et de la présentation des nouveaux personnages le théâtre des pets intempestifs de l’un des professeurs du lycée est purement ridicule, et complètement absurde. Toujours placer l’infirmière scolaire dans des situations rocambolesques, filmer ses réactions de dégoût et de fissure mentale dans des angles de caméra étranges, montrent tout le ridicule de la situation. Les élèves n’en ont absolument rien à faire du lycée, et le corps enseignant est simplement blasé à l’idée de recommencer le même travail avec cette nouvelle génération.

Tout se joue dans la présentation et la caractérisation des personnages. L’intérêt de Skins n’est pas tant dans le développement de ses intrigues que dans l’entrée dans la subjectivité des adolescents. Le format de la série est pensé pour servir ça, et plus les saisons passent, plus il devient évident que le but n’est pas de former une histoire complexe, faite de rebondissements incessants, mais de disséquer ce qu’est l’adolescence et son jeu social. C’est d’ailleurs pour ça que la troisième génération est moins mémorable, parce qu’elle a perdu de cette originalité narrative.

Skins ne ment jamais, ni sur ses ambitions ni sur son concept. Ce qu’elle a à dire est visible dès ses premières minutes, alors que Tony ouvre les yeux dans son lit, caché sous une housse de couette illustrée d’un homme et d’une femme nus, qu’il s’adonne à des petits exercices physiques lui permettant de se sculpter un corps de rêve, puis à son matage de voisine nue par vitres interposées, et que sa sœur, Effy, rentre de soirée, le maquillage complètement défait.

Les deux sont loin de Brandon et Brenda Walsh de Beverly Hills, 90210, des palmiers et du soleil de la ville des anges. Pourtant, déjà, les traits principaux des personnages commencent à se dévoiler. Voilà présentés le sportif de la série, le bourreau des cœurs qui pense déjà beaucoup (trop) au sexe qui ne jure que par son physique, et sa petite sœur la fêtarde, qui a certainement déjà un penchant pour l’alcool et la drogue. Mais une fois présentés grossièrement ses personnages stéréotypés, le sportif, l’ingénue, l’originale, le puceau, le mauvais garçon… la série n’aura de cesse que de détruire ces clichés. Littéralement pour certains : Tony passe du beau mec sportif au légume accidenté.

Sous la carapace du mauvais garçon

Sous la carapace du mauvais garçon

Ce portrait de l’adolescence qui rejoue des codes sociaux servit maintes fois par les films et les séries du genre, il s’en sert pour mieux les décortiquer, expliquer leurs origines et leurs conséquences, ce qui a profondément déplu a toute une frange de la population. Derrière les caricatures, tous les adolescents de Skins souffrent.

Tous, même les plus sages, baignent constamment dans un cocktail de sexe, de drogue et de provocation en tout genre. Les scènes de fêtes s’enchaînent, que ce soit en boîte ou chez les uns et les autres, parce que cette génération est profondément hédoniste. Ces ados sont constamment sur la brèche, sur le point de se rompre, parce que trop de drogue, trop de sexe, trop d’excès justement. Ça, les associations de parents ultraconservateurs l’ont détesté. La PTC (Parents Television Council) n’avait d’ailleurs pas mis bien longtemps à taxer le programme de « série pour enfant la plus dangereuse jamais vue ».

Pourtant, ces personnages dits dangereux sont la force de la série. La critique l’avait bien soulevé à l’époque. Skins a tout misé sur eux, les titres de ses épisodes, son concept narratif, et elle a bien fait, même si toutes ses générations ne se valent pas. Les deux premières, reliées par Effy (Kaya Scodelario), sont les plus percutantes, la troisième perdant son essence pour n’être irrévérencieuse que dans ses rivières de gros mots.

Mais aussi inégale soit la série, et même si cette troisième saison l’a abîmée, aujourd’hui encore, les personnages de Sid, de Cassie, d’Effy, de Cook, d’Anwar ou de Pandora infusent des séries, parmi les meilleurs de leur temps. Impossible par exemple de ne pas voir des correspondances entre les Cassie d’Euphoria et de Skins, ou de retrouver d’Effy dans les addictions et les problèmes psychologiques de Rue (Zendaya) ou dans le contrôle de son image de Maddy (Alexa Demie).

Quel exemple pour la jeunesse…

Quel exemple pour la jeunesse…

EUPHORIA MUSICALE

Avant que 13 Reasons Why ne déversent frontalement ses questions liées à l’adolescence et à la construction de soi, avant qu’Euphoria ne ravisse la critique, Skins faisait déjà un état des lieux sans tabou d’une jeunesse et d’une société malades. Il suffit de regarder évoluer quelques minutes la troisième génération de la série pour se rendre compte que les questions d’identité, de mal-être, de sexualité, de genre, de définition et d’expression de soi ne datent pas de la Gen Z. Simplement, chaque série a sa manière d’enraciner son discours dans son époque.

Skins ne brille pas l’originalité de sa réalisation ; la production derrière la série n’a pas l’air de vouloir esthétiser sa jeunesse, ses chambres d’ados et ses jeunes mal fagotés sont d’ailleurs plutôt réalistes. Pourtant, à tout instant, elle s’ancre dans son temps grâce à une chose bien à elle : sa musique.

Le dernier épisode de la première saison est souvent cité pour imager le génie de la série en termes de musique, quand Sid et d’autres reprennent les notes de Mad World de Cat Stevens, sorte de porte ouverte sur le cœur de ces adolescents qui apprennent à être adultes. Mais c’est dans son entièreté que la bande-son de la série est un témoignage vivant de ce qu’étaient les mp3 de la fin des années 2000 et du début des années 2010. À chaque épisode, la musique se lie au destin des personnages pour raconter quelque chose d’eux, par un autre biais que celui des images.

Dans sa caractérisation, JJ (Ollie Barbieri) est l’un des personnages les plus touchants, et son univers musical ne cesse de traduire sa différence avec mélancolie. Hyperactif, Asperger, d’une intelligence rare en matière de mathématiques et plutôt très mauvaise dans ses relations sociales, du moins c’est comme ça qu’il se décrit. Son épisode dédié (le septième de la saison 3) traduit ça en l’accompagnant de notes de musiques classiques jouées au piano. Alors que toute la série va plutôt chercher dans des sons rocks, électros, punks, raps… et plus ou moins actuels, une telle différence ne fait que renforcer la solitude de ce personnage surdoué et autiste et l’incompréhension réciproque entre lui et le monde.

Cet épisode est d’autant plus étrange dans le paysage de la série qu’il est suivi de celui d’Effy. Après une ouverture musicale douçâtre, l’ambiance sonore ne cesse de sauter d’un style à l’autre, glissant çà et là vers des notes de dubstep énervées ou des litanies lancinantes sur fond de défonce. A Little More of You, The living and the Dead, Machine Gun, Banana / Cosmonaut… la musique est schizophrénique, elle change d’avis comme de chemise, au gré des humeurs d’Effy.

L‘une des meilleures concordances sons-personnage de la série

L‘une des meilleures concordances sons-personnage de la série

Épisode après épisode, la musique est toujours là pour apporter de la profondeur, de la subtilité et des paradoxes aux personnages. L’épisode Rich (le deuxième de la saison 5) est de toute beauté, car il condense tout ce que la série fait de mieux avec ses ambiances sonores. Il met en regard deux styles musicaux complètement opposés : le heavy metal et le classique.

Chacun de ces styles est attaché à un personnage, et ils leur permettent d’exprimer ce qu’ils ressentent. Bruyamment, par à-coup. Mais, alors que la musique définit tout, ou une partie de ce qu’ils sont, la série rend sourd Rich. Éloigné de la musique pour un temps, il se retrouve dans un espace étrange, où les sons et les émotions se ressentent plus qu’ils ne s’entendent.

Chaque fois que la musique se tait, ou que les personnages s’en emparent pour chanter, le récit s’accompagne d’une soudaine profondeur. La chanson des petits poids de Grace et sa famille est complètement absurde (saison 5 épisode 7), mais surtout, elle replace le gouffre existant entre elle et son petit-ami. Le dilemme de Thomas (saison 4, épisode 1), tiraillé entre une vie d’adolescent classique et les préceptes de sa foi, se révèle à lui par la musique, sur les notes de Down To The River To Pray chanté par la fille du pasteur. Le silence atroce qui accompagne la mort du père de Sid, dans l’épisode Pères et Fils traduit avec fracas l’horreur de la situation pour le jeune adolescent.

La série s’amuse en permanence avec son ambiance sonore, parce qu’elle choisit de mélanger les genres, d’être un repère de la culture musicale de la génération rebelle et frustrée qu’elle met en scène ou parce qu’elle fait chanter ses personnages. Parce qu’elle joue avec son montage sonore aussi, coupant brusquement sa musique, et créant des évènements suspendus et abrupts. Des moments disharmonieux, miroir de ces évènements qui peuplent le passage à la vie adulte.

À bien regarder son ambiance musicale, sa façon de filmer, le grain de sa caméra ou même sa mise en scène et les costumes de ses personnages, Skins a vieilli. Il est impossible de revenir en détail sur toutes ces caractéristiques qui témoignent aujourd’hui du temps passé, mais une chose est sûre : ce sont elles qui l’ont rendue culte.

C’est parce que ses personnages et leurs environnements sont si vivants que les États-Unis ont tenté (sans succès) de s’en emparer avec leur remake Skins, ou que Misfits a pu exister très rapidement derrière. Et aujourd’hui encore, une majorité des meilleures séries pour ados voient le jour grâce à l’héritage rugueux de Skins. Euphoria en est l’exemple parfait et peut-être le plus réussi, 13 Reasons Why et We Are Who We Are aussi. L’omniprésence des fêtes, de la drogue, de l’amour ou du besoin d’être aimé se transmet de génération en génération, et grâce à Skins, un nombre croissant de séries aborde ces sujets sans plus les lisser.

J’étais beaucoup trop petite pour connaître la série lors de sa sortie mais le peu vu me paraît beaucoup moins caricaturale qu’Euphoria (et au moins ne baigne pas dans une sur-esthétisation néon très laide si utilisée à mauvais escient)

Franchement cette série c’est juste une petite perle du genre. La première génération de la version anglaise reste la meilleure .

Série culte pour ma part, l’une des meilleures séries sur des ados que j’ai vu !

La 1ère génération reste la meilleure, la 2ème était bien aussi avec d’excellents moments et la dernière était correct mais moins marquante !

Les épisodes spéciaux qui concluent la série sont intéressants mais je suis resté sur ma faim.

Excellente série britannique, cette série a marqué mon adolescence les britanniques brille plus à travers leur écriture que par leur réalisation, même avec un budget low coast il arrive a vous pondre les hits, les meilleurs serie que j’ai vu pour la plupart était britannique Misfits, luther, being human, crazy head, the inbetweeners, Black mirror, years and years la plus part sont très peu connues mais je vous les recommande chaudement