Retour sur Le Secret de la Pyramide, véritable madeleine de Proust des productions Amblin, et adaptation libre de la jeunesse de Sherlock Holmes.

Parmi les personnages de fiction les plus adaptés de la littérature britannique, il ne fait aucun doute que le célèbre détective Sherlock Holmes occupe une place de choix dans le paysage cinématographique et sériel. En effet, on ne compte plus le nombre de transpositions (plus ou moins fidèles) des écrits intemporels de Sir Arthur Conan Doyle sur le petit et grand écran, de la première adaptation des Aventures de Sherlock Holmes, jusqu’au récent Mr. Holmes, avec un Sherlock vieillissant incarné par Ian McKellen.

Mais avant les versions très américaines de Robert Downey Jr. et so british de Benedict Cumberbatch, il y a Le Secret de la Pyramide (Young Sherlock Holmes, en VO). Une production Amblin signée Barry Levinson (Rain Man), avec le scénariste des Gremlins et des Goonies à l’écriture de cette origin story relatant la jeunesse du personnage, librement inspirée des écrits de Conan Doyle, dans laquelle on peut également entrapercevoir les prémices des futures aventures d’un certain Harry Potter.

On revient donc sur cette véritable madeleine de Proust aux influences spielbergiennes évidentes (Indiana Jones et le Temple maudit), mais aussi sur sa production et ses effets spéciaux révolutionnaires, afin de comprendre pourquoi cette adaptation (qui n’en est pas vraiment une) est peut-être bien l’une des meilleures transpositions du célèbre détective sur grand écran.

Sherlock à l’école des sorciers

La première chose qui frappe dans Le Secret de la Pyramide, c’est sa note d’intention, qui en fait un cas à part parmi les nombreuses adaptations des aventures de Sherlock Holmes. En effet, dès son générique d’ouverture, le film nous affirme que l’origin story qui va nous être racontée n’est autre qu’une recomposition de l’histoire du détective légendaire, Arthur Conan Doyle n’ayant jamais évoqué l’adolescence du personnage dans ses écrits, et ce dernier n’ayant rencontré son fidèle compagnon, le Dr John Watson, qu’à l’âge adulte.

Et c’est justement cette rencontre fantasmée entre les deux personnages, racontée par un Watson âgé en voix off, durant leur adolescence dans un pensionnat du Londres de 1870, qui sert de point de départ à cette production Amblin. Même si elle est réalisée par Barry Levinson, avant Good Morning Vietnam, c’est plus le nom de son scénariste, Chris Columbus, qui va nous intéresser ici.

Dans les années 80, bien avant de mettre en scène Harry Potter à l'école des sorciers et la Chambre des secrets au début des années 2000, le futur réalisateur de Maman j'ai raté l'avion est un jeune scénariste repéré par le grand cinéaste de l’Entertainment qu’est déjà Steven Spielberg, pour lequel il signe trois scénarios originaux pour des productions qui portent le sceau du réalisateur. À savoir Gremlins en 1984, Les Goonies et Le Secret de la Pyramide en 1985, ce dernier concluant une trilogie qui achève de le propulser parmi les scénaristes les plus en vogue à Hollywood.

Un trio culte (qui en cache un autre)

Un trio culte (qui en cache un autre)

S’il ne fait aucun doute que c’est avec l’adaptation des deux premiers volets de la saga littéraire écrite par J.K. Rowling que le réalisateur va gagner sa réputation mondiale, il est assez déroutant de constater à quel point ce prequel, imaginé de toutes pièces autour de la figure du détective britannique, porte en lui les germes des deux premiers Harry Potter, autant dans son esthétique que dans son récit initiatique. En effet, il suffit de relever les nombreuses similitudes entre les deux univers et leurs ambiances respectives pour dépasser le simple stade de la coïncidence, à commencer par le fait que les deux récits se déroulent dans une école britannique.

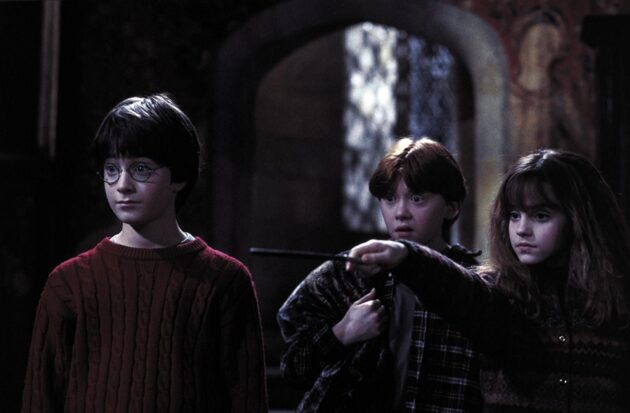

Dans Le Secret de la Pyramide, on suit donc un jeune Watson qui fait son entrée à la Brompton Academy (en gros, c'est Poudlard), où il fait la rencontre d’un étudiant au sens de la déduction assez développé (mais qui n’a pas de cicatrice, du moins pas encore), un certain Sherlock Holmes, avec lequel il se lie d’amitié. Complété par la nièce d’un enseignant à la retraite, une certaine Elizabeth (dont le jeune adolescent est éperdument amoureux), le trio va se lancer dans une enquête mystérieuse, tournant autour de meurtres commis par une étrange silhouette capuchonnée, assez peu discrète et armée d’une sarbacane (et qui ressemble étrangement à Voldemort).

En bref, vous prenez Harry Potter à l’école des sorciers raconté du point de vue de Ron Weasley, et vous obtenez plus ou moins une structure narrative assez similaire à celle du Secret de la Pyramide. Ces similitudes desservent-elles pour autant le film de Barry Levinson ? Absolument pas.

Déjà parce que les deux premiers volets de la saga Harry Potter, considérés assez souvent comme les derniers vestiges des productions Amblin de cette époque (alors qu’ils ne sont pas produits par Spielberg), doivent en grande partie la nostalgie qui les entoure à ce Young Sherlock Holmes, qui porte en lui la quintessence de ce qui fait le charme des films du studio. Que ce soit la musique de Bruce Broughton, qui singe les partitions d’un John Williams sans jamais démériter pour autant, l’ambiance hivernale de son école sous la neige qui en font le parfait prototype du "film de Noël", ou encore le côté artisanat d’orfèvre de ses effets pratiques, qu’on retrouvera notamment dans le mal-aimé Hook de Spielberg.

Le Secret de la Pyramide possède un charme indéniable, bien à lui et propre aux productions Amblin de son époque, qui en fait un divertissement nostalgique intemporel, sublimé par son récit initiatique classique, mais diablement efficace, tellement il synthétise avec une grande intelligence toutes les clés qui définiront la personnalité du célèbre détective à l’âge adulte. Il n’est donc pas étonnant que, comme dans un Harry Potter, le professeur de défense contre les forces du mal (ou d’escrime, dans le cas précis) se révèle être le méchant de l’histoire, se cachant derrière les meurtres et le mystère qui entoure la fameuse pyramide.

Sherlock Holmes et le Temple maudit

Sherlock Holmes et le Temple maudit

Un professeur bienveillant envers l’intelligence du jeune Holmes, qui lui enseigne également ses aptitudes à l’escrime, en grande partie pour justifier le combat final à l’épée, durant lequel l’adolescent mutile son mentor, faisant écho à la blessure accidentelle qu'il lui a infligée à l’entraînement (une belle manière de montrer que l’élève a désormais dépassé le maître). Ce mentor à l’intelligence équivoque se révèle évidemment n’être nul autre que son futur ennemi juré, à savoir Moriarty en personne, une nouvelle identité révélée dans une scène post-générique annonçant une suite (Marvel n’a donc vraiment rien inventé).

À la fin de cette première aventure, Sherlock Holmes a donc trouvé sa Némésis, son Watson et perdu son premier amour (tué par Moriarty, bien sûr). Il jure de ne jamais retomber amoureux, ce qui colle totalement avec la nature conflictuelle de ses futures relations, à commencer par celle avec Irène Adler, qu’il surnomme "LA Femme". Le Secret de la Pyramide a donc beau être une origin story librement inspirée des écrits de l'auteur, il s’avère être un prequel efficace et parfaitement cohérent avec l’histoire du détective, doublé d’un joli récit initiatique sur l’adolescence. Et il est arrivé bien avant Harry Potter.

Sherlock a même droit à son Malefoy (et il s'appelle Dudley...)

Sherlock a même droit à son Malefoy (et il s'appelle Dudley...)

Indiana Light & Magic

Évidemment, Le Secret de la Pyramide ne fait pas seulement penser aux aventures du jeune sorcier imaginé par J.K. Rowling, puisque le long-métrage de Barry Levinson puise également dans les films du maître qui signe les productions issues de la célèbre écurie au vélo. À commencer par les aventures de celui qui est devenu depuis le porte-étendard du cinéma d’aventures hollywoodien, sous les traits d'Harrison Ford, aka Indiana Jones, avec Les Aventuriers de l'arche perdue.

Si l’ombre du second opus, Le Temple maudit, plane évidemment sur Le Secret de la Pyramide (en particulier sur son climax, une relecture plus soft), il ne fait aucun doute que ce dernier marche dans les pas de la première aventure d’Indiana Jones, en grande partie d’un point de vue technique. En effet, au-delà d’être un divertissement estampillé Amblin de grande qualité, Le Secret de la Pyramide occupe une place très importante dans l’histoire de l’Entertainment hollywoodien, notamment grâce à ses effets spéciaux révolutionnaires créés par Industrial Light & Magic, la célèbre boîte d’effets visuels fondée par George Lucas.

Responsable à elle seule des effets spéciaux de la plupart des plus grands blockbusters contemporains (Star Wars, Jurassic Park), ILM aura marqué d’une pierre blanche l’industrie hollywoodienne, notamment avec la révolution des effets spéciaux numériques, qui aura progressé de film en film. Et pourtant, même si Le Secret de la Pyramide n’est pas le premier film auquel on pense quand on parle de la révolution des effets spéciaux numériques au cinéma, l’une de ses scènes occupe une place particulière dans son histoire, à savoir la célèbre séquence du chevalier de vitrail, qui en fait le premier film avec un personnage entièrement animé en images de synthèse.

Un effet révolutionnaire (pour l'époque)

Un effet révolutionnaire (pour l'époque)

Après les spectres qui sortent de l’Arche d’alliance dans Les Aventuriers de l’arche perdue, Le Secret de la Pyramide marque une nouvelle avancée technique en faisant surgir un chevalier depuis les vitraux d’une église, entièrement créé et animé par la synthèse, et inséré dans un plan aux côtés de vrais acteurs, ce qui est une première pour l’époque. Une séquence supervisée par un certain John Lasseter, animateur à la tête d’un jeune studio nommé Pixar, quelques années avant son premier film d’animation entièrement réalisé en images de synthèse, Toy Story, sorti en 1995.

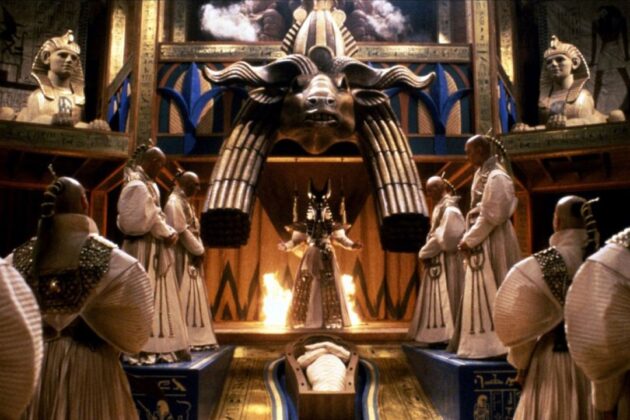

Outre cette séquence révolutionnaire qui en fait une date historique à part entière, l’influence d’Indiana Jones et le Temple maudit résonne comme une évidence dans le climax du Secret de la Pyramide, avec son futur Moriarty déguisé en pharaon égyptien qui accomplit des rituels sacrificiels sur de jeunes filles vierges et momifiées. Si la séquence n’atteint pas le niveau de glauque du Temple maudit, avec son antagoniste qui effectue des opérations à cœur ouvert, le climax de cette production dite "grand public" a tout de même le mérite d’aller à fond dans son délire de rituel égyptien, en mettant notamment son personnage féminin en très mauvaise posture.

Menacé d’être enseveli vivant avant d’être sauvé in extremis par Watson, le personnage d’Elizabeth n’échappera pas pour autant à son destin funeste, mis à mort par Moriarty d’une balle destinée à Holmes (comme quoi, l’académie britannique doit vraiment revoir sa sélection des enseignants, qui laisse à désirer). La marque des grands divertissements estampillés Spielberg, connus entre autres pour traumatiser assez régulièrement les enfants (coucou Jurassic Park), et ne pas prendre leurs spectateurs pour des idiots.

À côté de ça, Moriarty est un enfant de chœur

À côté de ça, Moriarty est un enfant de chœur

Le box-office maudit

Si Le Secret de la Pyramide a acquis, au fur et à mesure des années, un certain statut culte, de par la nostalgie inspirée par le studio, la première aventure de Sherlock Holmes n’a pas rencontré le même succès commercial que certains de ses camarades de l’écurie Amblin, à commencer par Retour vers le futur, sorti la même année. En effet, le film n'a rapporté que 19 millions de dollars au box-office domestique, pour un budget de 18 millions, ce qui n’est pas très rentable comparé au score du film de Robert Zemeckis (381 millions au box-office mondial, pour un budget de 19).

En France, Le Secret de la Pyramide a enregistré plus de 791 146 entrées dans les salles, un score plutôt honorable, mais très loin des 3 millions d’entrées de Retour vers le Futur. Pourtant, d’un point de vue critique, le film de Barry Levinson a reçu des retours plutôt élogieux, Mad Movies évoquant notamment le film comme "[…] la meilleure des productions Amblin avec Retour vers le Futur […]". Au-delà de la comparaison assez inévitable entre les deux métrages, de par la proximité de leurs dates de sortie respectives, Le Secret de la Pyramide aura eu autant d’impact avec le temps sur la pop culture que le voyage dans le temps de Marty McFly ou que l’aventure des Goonies.

Et ce autant grâce à son chevalier de vitrail en images de synthèse révolutionnaires (qui a valu à ILM une nouvelle nomination à l'Oscar des meilleurs effets visuels, en 1986), que grâce à l’influence conséquente et indéniable de son esthétique sur les deux premiers opus de la saga Harry Potter. En effet, Chris Columbus a donné le "la" de la franchise, en y insufflant le charme désuet et nostalgique de cette production Amblin, avant le revirement plus adulte opéré par Alfonso Cuarón et son somptueux Prisonnier d'Azkaban.

Et bien évidemment, Le Secret de la Pyramide reste encore aujourd’hui une adaptation très appréciée par les fans du célèbre détective. Un miracle d’autant plus admirable pour un film défini par son studio comme une recomposition de l’histoire de Sherlock Holmes à partir des écrits de son auteur, dont il n’est pas vraiment une adaptation fidèle, au sens propre du terme.

Un paradoxe qui fait de cette pure madeleine de Proust une anomalie à part entière parmi les adaptations du personnage, mais aussi un petit bijou de nostalgie qui mérite d’être vu et revu avec un plaid et un chocolat chaud un soir de Noël, comme toute bonne production Amblin qui se respecte. Et en parlant de bonne production Amblin, on revient également sur E.T. l'extra-terrestre, le chef-d’œuvre du film pour enfant.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Mais bordel, sortez nous un bluray!

Ca fait 20 ans que je saoule tout le monde avec ce film (enfin depuis la sortie des Harry Potter) et que je l’offre à tout le monde, Amazon doit se demander pourquoi je le rachete sans cesse !! . Bref, ça fait plaisir de le voir remis sur le devant de la scène cette année (il a eu droit a son petit buzz sur twitter quand il est passé sur Arte récemment). En plus des FX révolutionnaires, sa BO de Bruce Broughton est une des plus belles des années 80. Un film qui mériterait son collector 4k (au lieu de ce même master DVD qui traine depuis 15ans au moins)

Un film avec un petit côté Temple of Doom bien dark. Une prod Amblin qui sentait pour les 80’s!

excellente musique, début d’ilm, scène du vitrail magique à l’époque

excellent film

haaa quel film excellent ! De l’aventure familiale qui ne prend pas nos enfants pour des coquilles vides incapables de gérer des émotions fortes … on rit, on a peur, on pleure (ola on pleure même bcp à la fin) … Bref c’est rare aujourd’hui dans la production pour les enfants… c’est vide et aseptisé bien souvent

Un film qui n’a pas eu un grand succès, mais j’en garde un excellent souvenir.

Dommage que la suite que nous promettait la scène post générique n’ai jamais eu lieu.