En sublimant le sous-genre qui l'a fait connaître, David Cronenberg a signé avec La Mouche un film d'horreur aussi traumatisant qu'intemporel.

Au début des années 80, le producteur Kip Ohman s’intéresse à l’idée de remaker La Mouche noire de Kurt Neumann, classique de la science-fiction horrifique lui-même fondé sur la nouvelle de George Langelaan. Après avoir songé à un jeune Tim Burton pour prendre les rênes du projet, c’est finalement le géant David Cronenberg qui hérite de la bête, après avoir lâché le film Total Recall, confié à Paul Verhoeven.

À vrai dire, on vient ici de résumer le plus sobrement du monde les tâtonnements d’un long-métrage miraculé, qui a circulé dans de nombreuses mains avant d’atterrir dans celles du réalisateur de Frissons et de Vidéodrome. Or, La Mouche est non seulement l’un des plus grands films de son auteur, mais surtout la rencontre évidente d’un artiste avec son sujet. Après avoir revu intégralement le scénario de Charles Edward Pogue, Cronenberg a fait de l’œuvre un concentré de ses obsessions, et un monument du sous-genre horrifique auquel il a donné ses lettres de noblesse : le body-horror.

La chair et le sang

Si le body-horror est défini par la représentation de corps transformés et mutants, il porte en son sein l’une des peurs les plus fondamentales de l’humanité : celle d’une perte de notre nature propre, et par extension de notre identité. Et c’est exactement ce qu’explore en filigrane La Mouche, au travers de son personnage principal Seth Brundle. Il est d’ailleurs bon de prendre un instant pour saluer le casting parfait de Jeff Goldblum, dont la joyeuse bizarrerie infuse avec brio l’ambiance déstabilisante du long-métrage. L’acteur y incarne donc un scientifique qui, lors d’une soirée, décide de révéler à la journaliste Veronica Quaife (Geena Davis) le fruit de ses recherches sur la téléportation.

Alors que Cronenberg aurait pu se réduire à faire de son protagoniste un petit geek asocial, il le traite surtout comme un enfant surexcité, au point où son enthousiasme parvient non seulement à séduire Veronica, mais aussi à la convaincre de documenter ses expériences. Malheureusement, le scientifique perd patience et teste lui-même sa machine, en se rendant compte trop tard qu’une mouche se trouvait dans le télépod lors du transfert de matière.

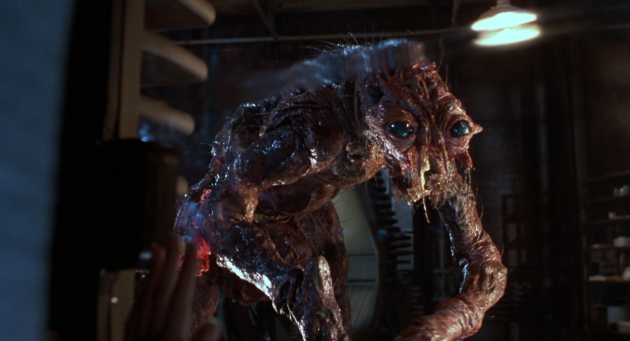

À partir de ce postulat, le génie de David Cronenberg réside dans sa manière de construire son film sur l’idée même de l'opposition et du contraste. Si la musique orchestrale d’Howard Shore convoque le cinéma d’horreur bis des années 50, les images de La Mouche effarent par la modernité des techniques employées. Plutôt que de jouer sur le hors-champ ou des jeux d’ombre pour dissimuler les potentielles imperfections de son monstre naissant, le cinéaste nous envoie en pleine face le travail démentiel de maquillage et de prothèses de Chris Walas (déjà à l’œuvre sur Scanners ou encore Les Aventuriers de l'arche perdue).

Dès lors, ce parti-pris fait de La Mouche un film brillant sur la monstration, avec un goût pour le grotesque, voire le carnavalesque. De cette façon, Cronenberg se réfère à l’étymologie même du mot (du latin carne et levare, littéralement la viande enlevée), et y trouve une occasion rêvée de capter par sa mise en scène le bouillonnement d’un corps qui ne supporte plus ses limites.

Si les diverses séquences aident à rythmer l’évolution du “Brundlefly”, le réalisateur a la malice de ne pas se contenter du montage pour marquer des changements de maquillage. Au contraire, la puissance picturale de La Mouche réside dans ses plans qui, sans l’artifice de la coupure, montrent la dégradation corporelle et mentale de son héros, telle une nature morte audiovisuelle dont on observerait la déliquescence.

Une scène parfaite pour rappeler qu'il ne faut pas se ronger les ongles

Une scène parfaite pour rappeler qu'il ne faut pas se ronger les ongles

L'amour avec un grand beurk

Néanmoins, le véritable génie du long-métrage est peut-être à chercher dans sa manière d'appliquer les codes du film de monstre à une créature d’un autre genre : le couple. Si le cinéma de Cronenberg a toujours traité de la question de la mutation et de la fusion des êtres, son récit lui permet d’expliciter plus que jamais la liaison entre le body-horror avec le drame romantique.

À ce titre, il est intéressant de pointer du doigt la différence principale entre le premier scénario de La Mouche et ses révisions par l’auteur : dans le script d'origine, tout comme dans la nouvelle dont il est inspiré, les deux personnages centraux sont mariés, et semblent connaître tout l'un de l’autre. À l’inverse, Cronenberg préfère la passion plus foudroyante et brutale d’un amour naissant, rendant la descente aux enfers de Veronica encore plus douloureuse.

Le cinéaste déploie alors avec malice et économie la majorité du récit dans le lieu de vie de Brundle, une sorte d’entrepôt où son lit côtoie son laboratoire. Au-delà de la frontière volontairement floutée entre la vie intime et professionnelle du scientifique, ce décor sert à envelopper l’histoire dans un huis clos clinique, entre quatre murs qui servent à observer de près une relation vouée à se déliter.

En fait, c'est un peu comme Amour de Michael Haneke, mais avec une grosse bébête (donc c'est mieux)

En fait, c'est un peu comme Amour de Michael Haneke, mais avec une grosse bébête (donc c'est mieux)

Au fur et à mesure que le corps de Brundle s’adapte à sa nouvelle situation, et qu’il se met à grimper au plafond, l’artiste filme cette habitation comme une cage. Il décale de la sorte le postulat de sa mise en scène, et souligne par cette brillante stratégie un déséquilibre des forces en présence, comme si l’amour qu’il a commencé à dépeindre était en train de nécroser sous nos yeux, au même titre que l'enveloppe charnelle mutante de son héros tragique.

De cette façon, le film sort progressivement de sa chrysalide pour devenir un puissant portrait de femme. Bien que David Cronenberg s’amuse à sublimer le visage changeant de Jeff Goldblum, il offre les plus beaux gros plans de son long-métrage à Geena Davis, petit à petit dévastée par la situation.

À vrai dire, on délaisse souvent la dimension féministe de La Mouche, qui portraiture avec force un personnage de journaliste assurée, et ce malgré les blessures causées par les hommes entrés dans sa vie. Le patron de son journal (qui s’avère être son ex) est rapidement présenté comme un harceleur, tandis que la douceur de Brundle semble aider Veronica à se libérer de son passé. Cependant, la transformation de son amant réveille chez ce dernier ses plus bas instincts, jusqu’à ce qu’il devienne à son tour un abuseur, en quête d’un contrôle total sur celle qu’il aime.

C’est d'ailleurs là qu'entre en jeu le brio de la séquence-choc du cauchemar de Veronica. Alors qu'elle s’imagine porter l’enfant mutant de Seth, Cronenberg convoque les terreurs liées à l’idée de la maternité. Mais au-delà de son découpage qui sait jouer avec génie sur le surgissement de l’épouvante, le réalisateur développe au travers de cette scène la réflexion la plus terrible de La Mouche.

L’amour y est présenté comme un abandon de soi littéral, un parasitage des émotions et de la chair qui peut se révéler aussi magnifique qu’aliénant. En toute logique, le final en vient ainsi à se focaliser sur l’émancipation de son héroïne, qui ne peut plus faire appel à une quelconque forme de pacifisme. À l'inverse, l’horreur, à la fois domestique et surnaturelle, ne peut se conclure qu'avec une balle dans la tête salvatrice.

Peut-être qu’avec le temps, la force de frappe impressionnante de La Mouche peut être admirée à l’aune de sa mise en scène viscérale, qui a permis au film de marquer au fer rouge nos rétines et d’imposer des pistes d’interprétation renouvelables. Ne serait-ce qu’à l’époque de sa sortie, le long-métrage a été perçu par de nombreux critiques comme une métaphore du sida, dont l'ombre a fortement plané sur la fin du XXe siècle.

Pour autant, David Cronenberg a toujours pensé son film de manière plus globale, comme un projet convoquant le spectre de la maladie et de la vieillesse. Résultat, on fait encore face à une œuvre à la portée universelle inestimable, une ébullition d’idées et d’images-chocs sublimant comme aucune autre notre peur de la mort.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

un bon film un peu morbide et degoutant mais bien malgrer tout

L’un des seuls films de sf avec Alien que j’ai pu faire voir à ma femme.

Une master piece dans l’histoire du cinéma de genre.

Tellement maîtrisé, réaliste et comme dit Kyle l’alchimie entre le couple Glublum/Davis est extraordinaire.

Que d’emotion dans ce film.

Pas mieux que les commentaires précédents. Ce film est porté par la grâce. Qu’il s’agisse de l’alchimie du couple, des effets spéciaux ou de l’horreur brutale de la déchéance de Brunelle comme du rêve à la maternité, ce film est aussi beau que triste, effrayant que tragique. Un très grand Cronenberg aussi inspiré que la partition de Shore.

J’avoue aussi apprécier la suite du regretté Chris Walas certes inférieure en tous points mais loin d’être aussi pourrie que sa sinistre réputation.

Je l’ai revu il y a pas si longtemps et c’est toujours aussi bon. Jeff goldblum est fantastique et les effets pratiques sont d’une telle beauté qu’on en sort nauséeux par certain moment (la phase intermédiaire avant qu’il ne se transforme complètement waouh) .

LE meilleur cronenberg pour moi, à ranger aux cotés de dead zone, a history of violence, frissons, rage ,mes 5 cronenberg favoris.

La fin d’une période pour Cronenberg. Je ne sais pas pourquoi mais comme Elephant Man (dans un autre style) ce film me fait toujours chialer à la fin. Quand un animatronic arrive à te faire verser des larmes à la fin, c’est vraiment que le film a réussi à te porter jusqu’au bout.

Sinon, c’est grâce à ce film que j’évite les bras de fer.

Grand souvenir traumatisant. Le couple Davis/ Goldblum est superbement tragique. Le plus grand rôle de l’acteur. Même lorsqu’il n’est plus physiquement à l’écran, remplacé par le monstre en animatronique de la mouche lors de la dernière étape de transformation, son humanité y est toujours présente. Un très grand film, peut être le plus grand de son auteur, que je redoute de revoir un jour. Car Cronenberg a le don de me mettre dans un état plutôt dépressif après la vision de certains de ces films.