La collaboration entre Donnie Yen et Wilson Yip a donné certains des films d’arts martiaux les plus spectaculaires des années 2000. Retour sur Flashpoint.

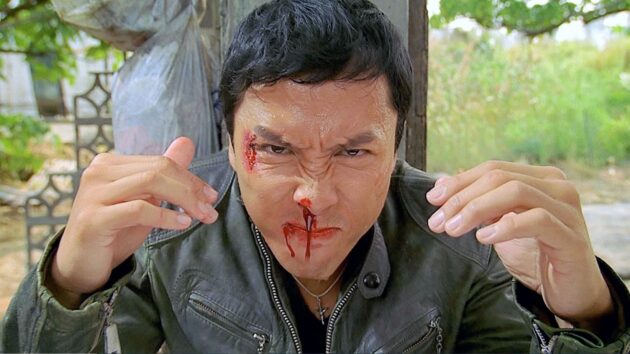

Dans le genre des films qui entrent dans le dur en quelques secondes, Flashpoint se pose là. Fondu au noir, travelling nerveux, et nous voilà sur un ring, aux côtés d’un Donnie Yen très fier d’enlever d’un air énervé sa veste. Il est là pour arrêter un criminel, et il le fait en se jetant sur lui après une prise (forcément) spectaculaire.

Le dispositif est clair : l’inspecteur Ma (Yen, donc) est un flic aux méthodes expéditives, sorte d’Inspecteur Harry hongkongais lancé sur les rails d‘un polar savamment rôdé, autour de trois frères de la mafia et d’un flic infiltré. A priori, Flashpoint ne brille pas par son originalité, mais l’acteur et artiste martial a toujours su comment pimenter l’ensemble (et au passage se mettre en valeur). Après SPL et avant le triomphe de Ip Man, le comédien a une nouvelle fois collaboré avec le réalisateur Wilson Yip, et en a tiré l’un des films d’action les plus marquants et représentatifs du Hong-kong des années 2000.

Pour quelques Yen de plus

Pour mieux comprendre ce succès, il est primordial de remettre un peu de contexte. Depuis la rétrocession de Hong-kong à la Chine populaire en 1997, le cinéma local a perdu sa vigueur d’antan. Alors que la censure et les réglementations absurdes du Comité Central se sont imposées petit à petit dans les productions, les grands cinéastes comme John Woo et Tsui Hark ont quitté le navire en allant s’exiler aux Etats-Unis, pour le meilleur et pour le pire.

Si d’autres, comme Johnnie To, ont cherché à trouver un équilibre entre des œuvres au succès commercial assuré et des propositions plus personnelles et auteuristes, l’inévitable interventionnisme chinois a très vite dû être assimilé. Et dans le domaine, Wilson Yip a affirmé sa malice, celle d’un artisan au savoir-faire indéniable, qui sait brosser le système dans le sens du poil pour mieux y implémenter l'héritage d’un cinéma quasi disparu.

Sur ce point, soyons clairs. Au même titre que la relecture historique très lisse et nationaliste d’Ip Man, Flashpoint est un blockbuster foncièrement inoffensif. Là où les thrillers de Woo et Hark (et même les Category III) ont souvent développé des figures de policiers ambigus et violents, le tabou autour des bavures et des abus de pouvoir des forces de l’ordre a été ici parfaitement implémenté. Avec l’idée saugrenue (et jamais réutilisée) d’une fausse interview du personnage de Donnie Yen, Wilson Yip fait dire à son personnage qu’il n’arrête jamais des innocents, qu’il ne s’en prend qu’aux truands, et que ses méthodes importent peu, tant que le résultat est là.

Certes, c’est badass et assez cohérent avec les inspirations hard-boiled du film, mais l’inconscience de l’écriture par rapport à son traitement politique paraît régulièrement ubuesque, d’autant que l’intrigue se déroule en 1997, quelques mois avant la rétrocession. Flashpoint arbore une certaine nostalgie pour le cinéma de ses aînés, mais fait surtout comme si rien n’avait changé à Hong-kong.

D'un autre côté, ce floutage volontaire du long-métrage, de son contexte et de son ancrage dans l’actualité est à n’en pas douter l’une de ses forces, puisque le film se déconnecte de tout ce qui pourrait lui porter préjudice pour être purement au service d’un spectacle total et novateur.

Zéro tracas, zéro blabla

C’est, de ce point de vue, la grande réussite de Flashpoint : tout en invoquant une certaine histoire du cinéma HK, le film creuse son propre sillon, et développe un renouvellement du genre rafraîchissant. S’il s’est bien évidemment inspiré de ses pairs comme Jackie Chan, Donnie Yen a fait du réalisme sa spécialité dans la peinture des arts martiaux. Le panache, bien qu’important, est moins prioritaire que la violence brute de chorégraphies où chaque coup est pensé pour son efficacité maximale, en plus de refléter la capacité d’adaptation de ses personnages.

Bien sûr, le comédien est aussi un fin stratège, et le succès dans les années 2000 de films comme Ong-Bak (et son fameux Muay Thai) l’a forcément obligé à moderniser à l’image un kung-fu quelque peu vieillot. Ce qui compte, c’est le fait que la caméra capte le contact des deux corps, la patate en pleine face qui fait grincer des dents.

Ici, Yen (à la fois acteur et réalisateur de l’action) surprend, voire bouleverse nos acquis en la matière en introduisant le MMA (arts martiaux mixtes), soit la synthèse parfaite de tous les autres sports de combat. Tout est permis, des coups de poing à l’utilisation des jambes en passant par les prises au corps-à-corps. Le karaté, le kung-fu ou encore le ju-jitsu se mêlent dans un mélange harmonieux, mais sec, qui a le mérite de toujours se renouveler.

Donnie Yen a l’opportunité de mettre en avant ses capacités physiques comme jamais, mais lui et Wilson Yip se sont surtout posé les bonnes questions pour ne pas tomber dans un piège facile. Ils savent adapter la mise en scène selon les prises et les coups utilisés par les personnages. Un vrai combat de MMA filmé pour la télévision se contente de capter le match avec un maximum d’angles, ce qui empêche de décomposer et d'analyser en profondeur le duel.

À l’inverse, Flashpoint s’efforce d’avoir une approche purement cinématographique. Son montage est un peu plus découpé que celui de certains homologues (les films de Jackie Chan entre autres), mais la lisibilité est toujours en accord avec des successions de plans qui respectent scrupuleusement un tempo de la brutalité.

La force de cette démarche, c’est qu’elle privilégie moins les plans larges et se rapproche plus des corps. Le ballet global est ainsi accentué par de douces notes de travellings ou de panoramiques discrets, et même par des gros plans qui font office de points finaux à des phrases spécifiques des combats.

La fureur de péter des culs

Flashpoint provoque régulièrement un effet viscéral par sa violence (honnêtement assez jouissive), mais aussi par sa pédagogie. Sans jamais perdre de vue sa dimension spectaculaire, la mise en scène de Yip est toujours orientée vers le fait de comprendre les techniques employées et même l’impact de telle ou telle figure.

C’est d’autant plus essentiel ici que les prises au sol du MMA peuvent paraître assez cryptiques en termes d’efficacité. Mais entre des bruits de resserrement, un découpage habile des micro-actions de chacun et des gros plans sur les visages en souffrance, on est embarqué dans l’énergie de ce flux permanent de castagne.

Partager son lit quand on est en couple

Partager son lit quand on est en couple

Mieux encore, le long-métrage en profite pour axer avec stratégie sa caméra autour de ses protagonistes toujours en mouvement, surtout dans des espaces assez exigus (à commencer par cette géniale scène dans un ascenseur). Le duel final entre Ma et le chef de la mafia qu’il traque dans une sorte d’appartement abandonné exploite ce terrain de jeu jusqu’au moindre centimètre carré, de son balcon à ses poutres en béton, en passant par une terrasse dévastée.

Des murs et des meubles se brisent, non seulement pour ponctuer l’action, mais aussi pour faire des chorégraphies d'étonnantes cocottes-minute, comme si les personnages étaient des tigres en cage (ou plutôt des tigres qui exploseraient la cage).

Ce sens du rythme, de l’étirement et du relâchement, Wilson Yip en a fait sa marque de fabrique générale. En réalité, tout Flashpoint est construit à l'image ses scènes de baston. Chaque péripétie a ses retournements de situation inattendus, ses rushs d’adrénaline et ses ralentissements, jusqu’à des suites de points d’orgue satisfaisants.

Ce poulet s'autodétruira dans 5 secondes...

Ce poulet s'autodétruira dans 5 secondes...

Dans ce cas précis, impossible de ne pas revenir sur la géniale scène du poulet envoyé au domicile de Wilson (le flic infiltré) avec une bombe à l’intérieur (oui oui, vous avez bien lu). Derrière l’idée rigolote, le cinéaste en tire un vrai moment de suspense hitchcockien, alors que le responsable du détonateur en fait tomber la pile, qu’il doit ramasser avant de retrouver la distance suffisante pour activer l’explosif.

Le montage alterné fait grimper et chuter la tension en permanence, et met en exergue la beauté (mais aussi la limite) d’un film comme Flashpoint : son exercice de style réussi semble garder en vie ce qui reste du cinéma de Hong-kong, c’est-à-dire de belles expérimentations, malheureusement dépossédées de leur force politique et subversive.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

@Leepifer mon premier commentaire à vous pour votre fine analyse. Connaisseur, je m’incline.

Le film manquait de matière à raconter mais en étant assez court proposait un rythme qui évite l’ennui. Il’se repose sur la présence de Donnie Yen qui cherchait alors à imposer un charisme qui lui manquait alors dans son ascension de méga star en Asie, suite logique après Jackie Chan puis Jet Li, son tour était enfin venu. Les personnages prennent donc le dessus sur la maigre histoire et repose sur la confrontation avec Colin Chou, autre artiste martial émérite, et la démonstration du développement du style MMA de Donnie Yen qui apporte un vent de fraîcheur au cinéma d’arts martiaux moderne. Flashpoint préfigure le très bon Kung Fu Jungle que Yen tournera quelques années plus tard, à l’histoire plus dense et u’e confrontation avec un autre excellent acteur et artiste martial extraordinaire, Wang Baoquiang.

Flashpoint a tout de même été cette marche nécessaire à Donnie Yen pour commencer son règne sans partage sur le cinéma d’action en Asie où il a rencontré un enorme succès dans tous les pays (Thaïlande, Vietnam, Chine bien sûr, Japon etc…).

À revoir avec plaisir non coupable.

Beaucoup moins efficace que SPL face à l’ immanquable sammo HUNG.

A part le combat final, j’avais été déçu par le film