L'Année du dragon n'est pas le polar à la violence gratuite et au propos scandaleux dénoncés à sa sortie, mais un incroyable voyage au bout de l'enfer, auquel nous convient Michael Cimino et Mickey Rourke.

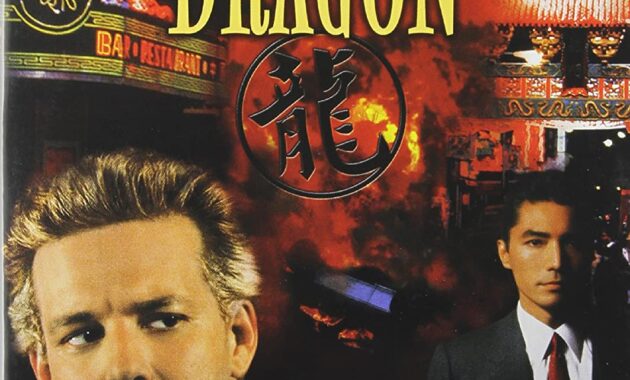

Adaptation d'un best-seller écrit par Robert Daley, supervisée d'une main de maître par Oliver Stone, produite par le légendaire Dino De Laurentiis, pour un budget solide, menée à bien par une équipe artistique de très haut vol, L'Année du Dragon possède plusieurs atouts dans sa manche. Son interprète principal est un jeune comédien qu'Hollywood remarque et propose ici une des performances incandescentes qui ont presque instantanément forgé sa légende. Son réalisateur enfin, n'est autre que Michael Cimino. On lui doit notamment Voyage au bout de l'enfer, classique instantané qui emporta trois oscars et transforma sur-le-champ son auteur en réalisateur de premier plan.

Et pourtant, le polar urbain qui nous intéresse n'est pas resté dans les mémoires comme le flamboyant morceau de pellicule qu'il est, bien au contraire. En 1985, quand il arrive sur les écrans, on trouve bien une poignée de critiques pour saluer l'ampleur et l'audace du film, ou encore son analyse des fractures américaines, mais la presse y voit avant tout un brûlot raciste, caricaturant la communauté sino-américaine, sans se priver de quelques saillies misogynes particulièrement corsées. Quarante ans plus tard, il semble évident que la réception du film était - encore - passée à côté du travail de Cimino, cinéaste maudit et sacrifié par l'industrie.

L'heure est venue de lui rendre son insigne.

L'ENFER EST A LUI

S'il fut le petit malin qui orchestra un pré-buddy movie avec Jeff Bridges et Clint Eastwood à l'occasion du Canardeur, puis le génie cosmique qui devait encapsuler le traumatisme de la guerre du Viêtnam avec Voyage au bout de l'enfer, au début des années 80, l'aura de l'artiste s'est éteinte. Il a entre temps réalisé un film dont l'échec s'est transformé en légende urbaine puis en quasi-scandale, tandis que le petit génie révéré se métamorphosait en vilain petit canard pestiféré. Ce film, c'est La Porte du paradis, symbole indépassable de l'échec du Nouvel Hollywood, dans ce qu'il révéla de l'hubris de son metteur en scène, des tâtonnements industriels des studios, ou encore du désamour du public.

Fort de ses récents succès internationaux, il se lance alors dans un western désespéré, qui narrera l'entreprise de vol et de massacre systématique des migrants originaires d'Europe de l'Est par quelques grands propriétaires terriens, en Amérique du Nord. Le projet est pharaonique, et son chef d'orchestre ne freine devant aucune dépense. Il outrepasse largement son budget, est en retard, jusqu'à ce que l'inflation de la chose menace directement la survie économique de l'emblématique studio baptisé United Artists. Qu'à cela ne tienne, il se radine sur la Croisette avec un montage avoisinant les quatre heures, convaincu de tenir son grand oeuvre.

Le regard dans le vague d'un homme perdu

Le regard dans le vague d'un homme perdu

Manque de pot, non seulement les spectateurs internationaux passent largement à côté de cette création mégalomane, géniale et exigeante, mais les Américains, eux, sont vent debout. Dans une industrie beaucoup plus conservatrice qu'elle n'aime à se peinturlurer, les caprices de stars ont parfois mauvaise presse, et quand le résultat final est perçu comme foncièrement antiaméricain, on peut assister à un déferlement de haine. Le Nouvel Hollywood a engendré une génération d'auteurs perçus comme critiques, mais jamais aussi radicalement que Cimino, qui traque ici une sorte de péché originel américain, contrevenant ainsi frontalement aux mythologies telles que la Destinée Manifeste, et autres déterminismes symboliques.

C'est un crime de lèse-majesté, qui lui vaudra d'être conspué. Les articles relatant ses supposées frasques, exigences délirantes ou errements se multiplient. La United Artist coule. Son film sort en 1980 dans un remontage totalement charcuté, installant dans l'esprit des rares spectateurs à le découvrir qu'il s'agit bien de l'étron vendu par la presse. Il faudra patienter jusqu'en 2015 pour qu'une version restaurée et complète du film sorte en vidéo et que celui-ci soit finalement réhabilité. Mais entre-temps, la carrière du réalisateur sera bel et bien été brisée, comme en témoigne le mélange sidérant d'indifférence et d'hostilité avec lequel L'Année du Dragon a été accueilli.

Quand Mickey Rourke passe à table

Quand Mickey Rourke passe à table

MANIAC COP

Stanley White est un policier connu de ses collègues. Réputé pour son tempérament volontiers indiscipliné comme pour sa grande gueule, cet inspecteur qui a tendance à parler avec les poings est néanmoins connu pour l'intensité quasi obsessionnelle de son engagement au sein des forces de police, et ses excellents résultats, à tous les postes qu'il a pu occuper. Mais quand il est affecté au quartier de Chinatown, tout bascule. On grince des dents à l'idée de voir un représentant des forces de l'ordre, qui, depuis qu'il est revenu de la guerre du Vietnam, ne dissimule en rien son racisme à l'encontre des populations asiatiques, jouer les Dirty Harry du dimanche.

Voilà qui tombe bien mal, parce que Stanley White, lui, compte bien faire passer toute la rage, la colère et la frustration accumulée par les dernières années de sa vie dans une investigation qui semble alors vouée à l'échec : prouver l'existence de l'implantation des Triades sur le sol américain, et décapiter l'organisation dévoilée au grand jour. Un programme ambitieux, pas forcément au goût des représentants des Triades aux États-Unis.

Ajoutons à cette équation qui renarde déjà la cordite et le sang une journaliste opportuniste, mais révoltée tant par le spectacle d'une police raciste que par l'avènement d'un crime organisé chinois tout puissant, un jeune meneur d'hommes aux airs de corrupteur irrésistible, quelques bonnes soeurs, des guns et de l'héroïne. Oui, vous tenez à peu près la recette de l'apocalypse.

Deux facettes d'une Amérique anthropophage

Deux facettes d'une Amérique anthropophage

Et la mise en scène de Cimino plonge dans ce chaos urbain avec une puissance cinégénique ahurissante. Lui qui n'a jusqu'alors filmé que de grands espaces ou des enclaves humaines au coeur des espaces en question trouve instantanément ses marques dans les rues de New York City. Vocable galvaudé, l'expression "jungle urbaine" prend ici tout son sens. Le métrage s'ouvre sur les funérailles traditionnelles d'un membre éminent de la communauté chinoise, qu'une flambée de violence meurtrière va transformer en émeute anarchique. Puis surgissent les gyrophares, les policiers et les caméras.

Cette ouverture, qui pourrait tromper un instant le spectateur et lui laisser croire que l'action ne démarre pas aux États-Unis, épouse par conséquent en partie le point de vue de Stanley White, parmi les premiers à se rendre sur le lieu du crime. Il voit Chinatown comme une sorte d'anti-New York, une enclave étrangère, totalement réfractaire au concept même des États-Unis d'Amérique. Un problème au moins aussi grave et délétère que la question de la criminalité, qui va motiver son action jusque dans les derniers instants du film.

Avis de tempête...

Avis de tempête...

NYPD GLUE

Quand ses supérieurs tentent de le cadrer, de lui faire entendre raison avant qu'il ne libère sur la ville une vague de violence aux conséquences imprévisibles, White observe en silence un drapeau américain, que le vent peine à soulever. À travers lui s'expriment deux idées via un constat (l'Amérique est fracturée) ainsi qu'un questionnement : peut-elle être réparée ? C'est le leitmotiv de tous les récits que Michael Cimino a mis en scène jusqu'à présent. Mais dans le cas de notre policier, ces atermoiements prennent un tour qui le torture jusque dans les tréfonds de son âme.

En effet, s'il aime à en appeler presque dans chaque scène à la grande idée qu'il se fait de l'Amérique, celui qui se vit comme un chevalier blanc, jusque dans son patronyme anglicisé de descendant d'exilés d'Europe de l'Est, ne manque jamais non plus une occasion de le rappeler : il est un polack. Un fils de polonais. Malgré ses déclarations d'amour à la grandeur de la bannière étoilée, tout dans la vie de Stanley le renvoie à sa conception étriquée de l'appartenance. Tout, sauf Joey Tai.

Un drapeau imbibé de rouge...

Un drapeau imbibé de rouge...

Interprété par le minéral John Lone, il est l'aspirant parrain qui ambitionne d'unifier les familles du crime chinois. C'est le reflet inversé de White, sa Némésis. Il l'est d'autant plus que lui accomplit tout à fait le rêve assimilationniste du policier. Sans tout à fait renier sa culture, Joey se considère clairement comme américain, entend en devenir un citoyen éminent, un notable, et a adopté jusqu'à l'extrême les préceptes d'entrepreneuriat et de libéralisme qui culminent durant les années 80. Ces États-Unis réunifiés le sont dans la personne de Tai, et ce constat est d'autant plus insupportable pour le flic torturé qui le traque.

Ennemis irréconciliables, ils ne peuvent donc que céder à la passion ravageuse qui toujours embrase le cinéma de Cimino, à savoir une éruption de violence, qui s'avère en définitive la seule racine palpable des U.S.A., leur authentique berceau, la clef de leur existence, mais aussi la malédiction annonçant leur propension à l'auto-destruction, à l'éclatement.

Violence policière

Violence policière

BLANC COMME WHITE

Au fil de son enquête, durant laquelle les cadavres s'empilent, Stanley ne retient pas ses coups ni ses insultes. Qu'il balance les pires clichés racistes à la face de ses interlocuteurs, ou les exécute - presque - sans sommation, c'est la même rage qui envahit l'écran. Quand il regarde mourir une tireuse à ses pieds, se vidant de son sang à même le bitume, son mépris est palpable. Alors que Joey lui propose un ultime arrangement, un pacte de corruption aux airs de calumet de la paix, l'inspecteur scelle leur destin à tous deux en annonçant qu'il vivra bien assez longtemps pour pisser sur la tombe de son ennemi.

Oui, Stanley White est raciste. Pas seulement. Il est aussi infidèle, alcoolique, capable d'humilier, de battre et de violer une femme que manifestement il aime. Vraisemblablement comme il méprisa, humilia, balaya hors de sa vie son épouse, dont la mort a des airs de sacrifice absurde et grotesque. En effet, elle se voit condamnée, par la faute indirecte de son mari, embarqué dans une guerre si radicale avec les Triades qu'elle ne peut que l'éclabousser. La séquence au cours de laquelle, ivre de douleur, White se précipite sur le corps calciné d'un des assassins de sa femme, pour l'extraire de sa voiture, est une des plus saisissantes du film, et sans doute la clef de son incompréhension originelle, comme de son sens profond.

Si l'envie vous prend d'en savoir plus sur cette fantastique édition...

Si l'envie vous prend d'en savoir plus sur cette fantastique édition...

Le protagoniste de L'Année du Dragon n'est pas un antihéros que le public peut apprendre à aimer, un chevalier au bon fond inoxydable, mais aux bonnes manières érodées par un monde trop rude. Non, c'est un boulet de démolition humain, un condensé de violence pure, qui démultiplie et embrase tout ce qui l'entoure, fait des problèmes des apocalypses. Le mal vicié au coeur de l'Amérique, qu'il cherche, qu'il traque, c'est d'abord et avant tout lui-même.

Ainsi, pour éprouvant, brutal et éprouvant qu'il soit, le long-métrage de Michael Cimino est un film sur la désunion et le racisme, sur l'oppression et la réification de l'autre, traités non pas comme des menaces existentielles gangrénant l'Amérique, mais bien comme ses deux mamelles symboliques. C'est ce qui rend triste et tragique le baiser final qui unit Tracy et Stanley. C'est ce qui a rendu le film insupportable aux yeux de tant de spectateurs, récalcitrants à regarder en pleine lumière les vieux démons d'un pays sans cesse menacé par ses propres appétits.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Excellent film

Simplement un de mes polar 80 préféré.

Un sans faute pour mikey rourke.. tombé bien bas..

Il se dégage un truc de ce film, c’est une vision un peu halluciné d’un New York interlope, gluant, crasseux.

C’est marrant, j’aime bien ce film, mais pas plus que ça. Pourtant, impossible de ne pas le considérer comme un grand film, un chef d’œuvre et d’être hanté par ses images

Un des meilleurs polars du cinéma des années 80.

@simon Riaux

Voyage au Bout de l’Enfer a remporté 5 Oscars

L’Année du Dragon est un des meilleurs polars des années 80.

Selon Tarantino, il figure même parmi les 5 meilleurs films policiers des années 80, avec Scarface de Brian De Palma, Le Sixième Sens de Michael Mann, Huit Millions Façons de Mourir de Hal Ashby et Police Fédéral Los Angeles de William Friedkin.

Mickey Rourke y tient le rôle de sa vie. Le film transcende le genre du film policier, pour être une grande fresque dramatique, comme le cinéma américain n’en fait plus, hélas.

Quant à Michael Cimino, il reste un des réalisateurs américains les plus importants de ses 50 dernières années.

Le cinéma hollywoodien c’était mieux avant

Mickey Rourke y était extraordinaire… mais aussi (en ce qui me concerne : surtout) John Lone, qui était sans doute encore moins connu à l’époque. On peut regarder le film pour leur seul affrontement. Les personnages qu’ils interprètent ont un début, un milieu et une fin. L’un et l’autre vont devoir se battre contre eux-mêmes, leur entourage, la société — et aller au bout d’un destin dont ils connaissent l’un et l’autre l’issue.

J’ai toujours aimé voir dans le personnage de John Lone le véritable héros, sombre, torturé, tragique du film (un chef d’oeuvre, évidemment).

Un pur chef d’œuvre !

Bon film. Avec mes morceaux de gras mais bon film, infaisable de nos jours.

J’avais jamais fais gaffe que Mickey Rourke (jeune) avait des faux airs de Bruce Willis (jeune)…