Alors qu'il vient d'être restauré, on revient sur un des plus grands films de Guillermo Del Toro, L'Echine du diable, joyau noir rarement égalé.

Rares sont les metteurs en scène issus du cinéma fantastique, qui y exercent toujours leur talent, et sont parvenus à obtenir les faveurs aussi bien du public, que de la presse et des institutions. C'est le cas de Guillermo del Toro, dont L'Échine du diable constitue le premier coup d'éclat sur la scène internationale. Cette éclatante réussite sera suivie de quelques bas et de beaucoup de hauts, autant d'essais et de transformations le plus souvent passionnants.

Mais pour bien comprendre ce qui fait la richesse artistique du réalisateur de Mimic, Blade II, Hellboy, Le labyrinthe de Pan ou encore l'oscarisé La Forme de l'eau, il est nécessaire de revenir à cette création qui valut au metteur en scène mexicain d'être propulsé instantanément au rang des grands créateurs de cinéma de genre, tant il réunissait pour la première fois tous les motifs et thèmes particuliers de son corpus singulier. Et à l'heure où Hollywood envisage trop souvent le fantastique comme une recette industrielle à base de frissons industriels, voici une dose indispensable de bouleversante terreur.

TOUT POUR LES MONSTRES

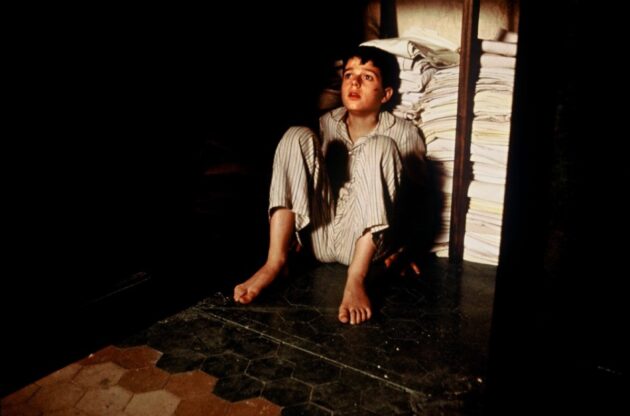

Quelque part en Espagne, alors que s'intensifie la guerre civile, le jeune Carlos est laissé aux bons soins d'un orphelinat isolé. Les jeunes garçons recueillis sont pour l'essentiel des enfants de combattants républicains tués au combat. Comme lui. Il lui faut peu de temps pour comprendre que malgré la bonne volonté de ses camarades et de plusieurs des adultes qui les encadrent, l'établissement est sous le joug d'un spectre terrifiant, et de Jacinto, l'homme à tout faire des lieux, impitoyable avec les plus jeunes.

Del Toro n'est pas seulement un réalisateur de films de genre, c'est, depuis son premier film, un amoureux des monstres. Pas un esthète qui s'amuserait à jongler avec eux, à représenter des entités bizarroïdes pour cocher diverses cases, se placer dans telle mouvance, ou plus prosaïquement reproduire des souvenirs émus de latex pour jeunes cinéphiles. Non, Guillermo est un amoureux des monstres conséquent qui s'intéresse à eux pour leur substrat mythologique (on le verra plus tard), mais embrasse de manière primordiale leur nature tourmentée.

S'il prend souvent fait et cause pour eux, ce n'est pas tant pour revendiquer une marginalité ou une sympathie pour l'altérité radicale du genre à séduire vite fait bien fait la presse, que pour célébrer aussi la dureté de leur condition. Leurs appétits terribles. Assumer leur héritage pétri de peur. Qu'il s'agisse de la figure du vampire dans Cronos, qui ne sera plus traitée avec autant d'empathie jusqu'à Morse, des cafards mutants (et humanoïdes), le réalisateur étreint ces entités avec toute la sincérité dont il est capable, leur laissant largement déborder le cadre habituel des productions horrifiques.

Le Cercle des poètes putréfiés

Le Cercle des poètes putréfiés

C'est d'ailleurs probablement parce qu'il est plus en empathie avec ses prédateurs venus des égouts que dans Mimic, il massacre sans trop s'en inquiéter des personnages d'enfants, avec une nonchalance qui tranche radicalement avec le tout-venant hollywoodien. Cette logique est de nouveau présente dans L'Echine du diable, où elle peut prendre une ampleur encore bien supérieure.

Santi est un spectre. Un spectre d'enfant, mais qu'on ne s'y trompe pas, il est bien loin des apparitions éthérées de petits êtres vulnérables, fauchés par le destin ou la brutalité des adultes, comme le cinéma anglo-saxon nous en a servi quantité. Santi est authentiquement flippant. Avec son épiderme livide, cadavérique au sens plein du terme, le personnage pue la mort et ne laisse jamais le moindre doute sur sa nature fantomatique, tout comme son apparence témoigne de sa matérialité.

Ses yeux sont enfoncés dans ses orbites, son crâne fendu laisse perpétuellement s'échapper un flux continu d'humeurs cérébrales et d'hémoglobines. Santi a été massacré, et cherche désormais à se venger. La caméra de Del Toro ne cache rien de l'origine de son monstre et de la violence qui fonde son état, comme de celle qu'il brûle de répandre. Et pour cause, non content d'être un spectre, Santi est aussi une puissance symbolique phénoménale.

Quand un adulte regarde comme ça petit, il faut courir

Quand un adulte regarde comme ça petit, il faut courir

LA GRANDE PETITE HISTOIRE

Le cinéaste abordera de nouveau (et sous un nouvel angle), les questions du Franquisme et de la guerre civile espagnole dans Le labyrinthe de Pan. Mais déjà, dans L'Echine du diable, il invite l'histoire, celle du cinéma comme celle de l'Espagne, à différents degrés. Tout d'abord parce qu'en situant son intrigue dans l'immédiate après-guerre, cette dernière tapisse littéralement tout le film, et nous donne à voir une partie de la perspective que porte dessus l'auteur. Mais au-delà de cette évidence, c'est bien le régime métaphorique et sa précision qui font l'éclat de cette proposition.

La guerre s'est peut-être achevée, mais c'est bien à une relecture du conflit que nous convie Del Toro. L'antagoniste que joue Eduardo Noriega est une allégorie du fascisme : individualiste, violent, meurtrier, il tente d'imposer par la force un pouvoir qui tire sa légitimité de son ascendant physique, dans le seul but d'engendrer sa propre satisfaction (ici, mettre la main sur de l'or), quitte à faire des victimes innocentes. Parce qu'il est une source de violence physique, mais aussi symbolique, ses actions prennent toujours le risque de diviser ses adversaires.

Ces jeunes enfants qui ne pourront le défaire qu'en s'unissant sont à l'inverse un écho lointain des combattants républicains, en l'occurrence leurs parents. Volontaires et motivés, ces derniers seront incapables de se rassembler pour collaborer, faire preuve de synergie, et seront, faction après faction, pulvérisés par des troupes franquistes jouant une partition funeste. Par conséquent, le spectre n'est autre que le cadavre dans le placard d'un régime autoritaire et violent, qui a littéralement tué ses descendants les plus fragiles, polluant littéralement l'atmosphère collective.

Bonne nuit les petits !

Bonne nuit les petits !

Leur simple présence rend tout leur environnement non seulement dangereux, mais aussi imprévisible, comme si à chaque instant, les équilibres entre les forces en présence menaçaient de se rompre, et de livrer le monde aux flammes. Une tension que représente à la perfection la bombe non désamorcée, qui trône au centre de la cour de l'orphelinat. On peut toujours entendre son mécanisme et si l'objet a intégré le quotidien des personnages, il n'en demeure pas moins une menace mortelle, qui cristallise tous les enjeux ou conflits du récit.

On retrouve ce type d'imbrication dans plusieurs longs-métrages de l'artiste. Récemment, le décor du laboratoire de La Forme de l'eau parvenait à coordonner, de manière extrêmement fluide hommage aux productions horrifiques des années 50, plusieurs classiques de SF, mais aussi l'administration maccarthyste de l'époque, et sa facette paranoïaque. Une cohérence et une richesse qui apparaissaient déjà dans L'Echine du Diable.

J'en connais qui auraient bien besoin d'un petit coup de polish

J'en connais qui auraient bien besoin d'un petit coup de polish

LE THÉÂTRE FANTÔME

Et si le metteur en scène marie avec autant d'impact grande et petite histoire, c'est sans doute grâce au soin qu'il met dans la conception de ses décors, qui forment une dimension importante de son rapport à la narration. Il ne s'agit pas ici de direction artistique stricto sensu (encore que ce soit un des domaines dans lesquels ses créations se distinguent presque systématiquement), mais plutôt de philosophie du décor. Et quand, comme c'est le cas ici, on parle quasiment d'un décor unique, cette dernière est très importante.

Rapidement, le métrage nous montre qu'il a pensé tous ses espaces comme une suite de zones interconnectées, dans lesquelles le spectateur peut rapidement se repérer, qu'il s'approprie instantanément. Une fois nos repères établis, le réalisateur peut faire en sorte que le décor, au-delà de constituer un écrin idéal pour les évènements à venir, les commente directement. C'est par exemple le cas quand Carlos voit apparaître le fantôme de Santi pour la première fois. Celui-ci se découpe un instant sur l'encadrement d'une porte, avant de s'évaporer. Nous distinguons là où il se tenait une perspective dévoilant un peu l'intérieur de l'orphelinat.

En arrière-plan, la menace de l'explosion à venir

En arrière-plan, la menace de l'explosion à venir

Sauf que l'image n'évoque absolument pas un plan de cinéma classique, mais plutôt une image peinte, un trompe-l'oeil imparfait. Mais c'est finalement assez logique, puisque la cour de l'orphelinat représente le premier degré du scénario, la réalité de l'Espagne déchirée par la guerre : un espace aveuglant, en pleine lumière, qui menace perpétuellement d'exploser. De ce quotidien sordide et brut partent des filaments de fiction (comme dans Le Labyrinthe de Pan) par lesquels les personnages devront s'échapper. Ce plan propose bien à Carlos de passer de l'autre côté du miroir, dans le tableau, c'est à dire dans la fiction.

Avec ses différents niveaux (de la citerne, jusqu'au détonateur de la bombe), tout ne forme qu'une unique scène de théâtre, grouillante et menaçante. Ce dispositif pourrait paralyser totalement la mise en scène et transformer l'expérience en un long dérapage verbeux, mais il n'en est rien. Au contraire, son extrême cinégénie, sa cohésion remarquable, permettent à Del Toro de pousser très loin le film, jusqu'à une série de morts enflammées terriblement éprouvantes. Et comme à son habitude, Guillermo fait de grosses brochettes d'enfants innocents.

L'Echine du diable peut nous entraîner violemment dans ses contreforts, non seulement grâce à Del Toro lui-même, mais aussi à la faveur de ses deux remarquables producteurs. En effet, pour filmer en Espagne, l'artiste mexicain est entouré de deux producteurs d'exception : Augustin et Pedro Almodóvar. Ils sont sans doute un peu responsables de l'atmosphère parfois Bunuellienne qui envahit l'écran. Leur travail précis et sensible fait ici des merveilles, aidant Guillermo Del Toro à réaliser son premier coup de maître.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Ce film est un veritable chef d oeuvre , c’est bien filmé , l ambiance est angoissante ,pesante , les acteurs sont tres bons , il y a de la peur de l emotion …

Le cinema espagnol , avec comme autres exemples le labyrinthe de pan et le premier REC , est bourré de films géniaux , très sous cotés malheureusement.

Enfin encore une fois quand je vois ce que les espagnols arrivent à faire et ce que le cinema francais arrive à faire , avec des budgets souvent largement supérieurs , si c’etait pas aussi dégueulasse et injuste , cela ferait presque rire…

Une petite merveille d’écriture et de cadrage (suffit de voir les images), une progression dramatique implacable et une cruauté tout en délicatesse.

Je regrette un peu le del Toro de cette époque, avant que le désir de reconnaissance ne le pousse à trop de compromis.

Je l’avais vu au collège, durant le cours d´espagnol.

Je l’ai trouvé assez angoissant, pour ma part

L’un des plus beaux films de Del Toro avec Le Labyrinthe de Pan pour ma part.

J’aime beaucoup l’ambiance huit clos, la lumière de Guillermo Navarro et les références au cinéma de Luis Bunuel notamment à Tristana et la jambe amputée de Catherine Deneuve. Certains plans d’apparition sous l’eau du fantôme du garçon me font penser à des cases de comics. Enfin Eduardo Noriega est un parfait saligaud dans ce film.