Mis à l'indexe, moqué, considéré comme un sommet de kitscherie et de malaise confinant au nanar, Labyrinthe n'est-il vraiment que cela ? Ou nous réserve-t-il quelques étranges surprises ?

Depuis plusieurs années, quiconque entend heroic fantasy se figure instantanément la charge des Rohirrim, le siège de Winterfell par des hordes de zombies, les mésaventures d’un certain Hobbit ou les impressionnants dragons de Game of Thrones. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps, que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, ou la fantasy était synonyme de nains rigolards, de bébêtes en latex baveuses, de boules cristallines, de pantalons trop serrés et de coiffures spectaculaires.

Plus spectaculaire qu’on a bien voulu le dire, moins maladroit qu’on ne s’en souvient, et beaucoup plus atypique, Labyrinthe de Jim Henson a bien mérité que nous nous y promenions à nouveau, et que nous nous y perdions. Pas seulement par nostalgie.

L’ARCHE D’ALLIANCE

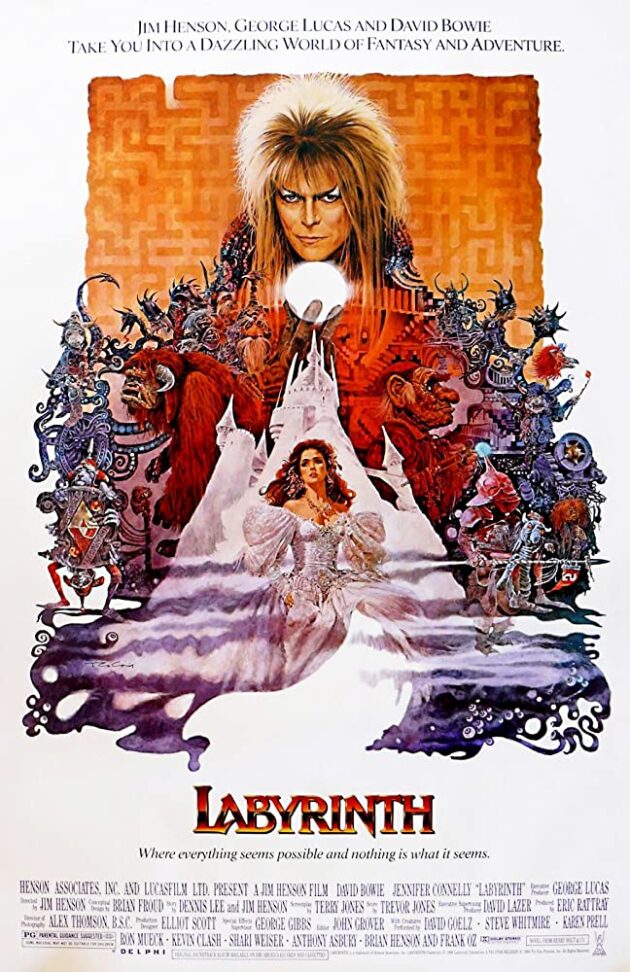

Les amateurs de Star Wars et notamment de ses coulisses le savent. Quand George Lucas créé, il n’est jamais meilleur que quand il s’entoure de créateurs amis qui font office de garde-fous. Un constat qui devint évident en 1986, quand sortirent coup sur coup deux longs-métrages produits par ses soins, qui exsudent chacun à leur manière une forme de folie bien particulière, qui les a transformés instantanément en happening kitsch, tantôt révérés, tantôt regardés avec un dédain mêlé d’effroi. Il faut dire que Howard… une nouvelle race de héros ainsi que Labyrinthe n’ont pas gagné par hasard leurs galons de protubérances absurdes des années 80.

C’est sur le cas du second que nous nous penchons aujourd’hui, lui qui fait figure d’arche d’alliance surréaliste, tant on y retrouve talents et bonnes fées divers. Tout d’abord, plane sur lui l’ombre impérieuse de Dark Crystal, avec lequel il partage une inspiration commune : les créations du dessinateur Brian Froud (lui-même costumier sur le film).

Le chef-d’oeuvre sorti en 1982 a fait forte impression et a laissé comme deux ronds de flanc les passionnés d’effets spéciaux aussi bien que les amateurs de fantasy. L’ambition d’en émuler la somptueuse étrangeté est née dans le cerveau de Jim Henson, alors occupé au sein des studios Elstree, au Royaume-Uni. Et pour cause, il a coréalisé Dark Crystal avec Frank Oz, et il est sur le papier le mieux placé pour émuler sa miraculeuse recette.

Entre ses boules, son coeur balance

Entre ses boules, son coeur balance

Il établit un premier jet de son récit avec Dennis Lee, qui servira de point de départ, avant de confier le scénario à Terry Jones, des Monty Pythons. Ce dernier fera plusieurs allers-retours avec Henson, afin de doser, retirer, réajuster puis rehausser la dimension comique du récit. Parallèlement, le réalisateur voit pour interpréter Jareth, le Roi des Gobelins, une star de la musique. Une icône. Il envisage d’abord Michael Jackson, Prince, Mick Jagger, avant de se ranger aux désidératas de ses propres enfants et de proposer le rôle à David Bowie, en 1983.

Le chanteur et artiste culte accepte, fasciné par l’univers déjà établi par Lee, Jones et Henson. Ce dernier avait rencontré George Lucas au moment de Star Wars : Épisode V - L'Empire contre-attaque, et les deux hommes sont restés en contact depuis, excités à l’idée de trouver le projet qui leur permettrait de pousser plus loin leurs envies d’expérimenter les possibilités offertes par les marionnettes et les créations animatroniques.

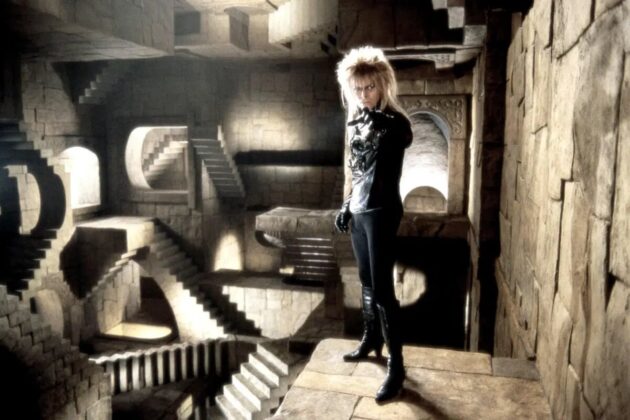

Un labyrinthe aux formes géométriques bien connues...

Un labyrinthe aux formes géométriques bien connues...

LE PLEIN DE GOBELINS

Est-ce de cet attelage à la fois formidablement stimulant et en même temps étrangement contrasté, pour ne pas dire désaccordé, que provient le ton bizarroïde de Labyrinthe ? Bien malin qui saurait le dire, mais aujourd’hui encore, les sorties de route, ou les tentatives plastiques, narratives, du long-métrage, constituent des motifs tant de fascination que d’hallucination.

Bien sûr, les modes et les goûts sont balayés de génération en génération, de sorte qu’il est toujours facile, superficiel (voire franchement présomptueux) de pointer du doigt telle ou telle spécificité capillaire. Mais tout de même. Qui n’a jamais hésité à prendre rendez-vous chez son ophtalmo après avoir découvert la coiffure de Bowie, improbable rencontre entre le mulet de Rambo et les outrances peroxydées de Dragon Ball Z ? Est-il amoindri ou souligné par ce pantalon plus moulant qu’une corde autour du cou d’un pendu ? Vaste question, aux implications pataphysiques.

Et d’où vient l’idée d’avoir pour héroïne une adolescente (désarmante Jennifer Connelly) qui cherche très concrètement à se débarrasser de son petit frère ? Certes les contes charrient leurs lots de messages durs, d’humains plus tourmentés qu’on ne s’en souvient parfois, mais ces récits séminaux jouissent d’un ton et d’une architecture symbolique d’une grande cohérence, polie par des siècles de transmission, orale puis écrite. Ici, on passe sans cesse d’une bouffonnerie épaisse, à une scatologie gentiment enfantine, saupoudrée d’un peu de brit-pop frelatée... jusqu’à verser dans une cruauté fataliste et arbitraire.

Quand tu as un peu trop forcé sur les champis

Quand tu as un peu trop forcé sur les champis

Un mélange d’autant plus détonnant que le récit assume parallèlement de retranscrire le désir naissant (ou à tout le moins le trouble) de sa toute jeune héroïne, adolescente, pour Jareth, Roi des Gobelins pas exactement frais comme le printemps. Pas de quoi mettre en fusion les radars des plus indignés, ni d’inquiéter ceux qui fantasment un retour à l’ordre moral, mais indiscutablement, cette caractérisation de l’héroïne interroge. Tout simplement parce qu’elle rend beaucoup plus inconfortable l’identification au personnage.

Le désir, un rapport contrarié à l'autre, n'est pas joué à sens unique, et quand Bowie chante pour Connelly dans un dédale dont l'inspiration se montrera d'une grande importance, c'est effectivement du désir qu'il exprime, avec une crudité relativement évidente. À nouveau, on hallucine gentiment devant l'aisance avec laquelle le film tord volontiers son programme initial de rêverie pour marionnettiste génial. Non pas que ce domaine soit au second plan. Quand le chanteur entonne le parfaitement abominable "Magic Dance", il est environné par plus de 48 marionnettes de gobelins (animées par plus de 80 artisans) ainsi que 8 comédiens grimés.

Et à bien y regarder, les séquences extrêmement complexes, où se télescope un bestiaire de formes, tailles, proportions et mécaniques très différentes, abondent en permanence. Pourtant, jusque dans les scènes les plus "hollywoodiennes", en termes de moyens mis en oeuvre et de dévoilement d'un univers censément merveilleux, demeure une inquiétante étrangeté. Et c’est bien là, dans le trouble, que Labyrinthe conserve aujourd’hui encore, ce qui fait sa valeur.

Auriez-vous l'adresse d'un bon psychiatre ?

Auriez-vous l'adresse d'un bon psychiatre ?

DAVID BAH OUI

C'est que Jim Henson et George Lucas, tous deux cinéphiles en puissance, vont multiplier les expériences, tantôt technologiques, tantôt symboliques, pour aboutir à un véritable monstre de Frankenstein. La chouette intégralement numérique de l'ouverture (une prouesse pour l'époque, une torture pour nos yeux contemporains) est loin d'être la tentative la plus intéressante du film. Mieux vaut s'arrêter un instant sur la scène au cours de laquelle Sarah fait face à une multitude d'Elmos sous perfusion de kétamine, tant elle mélange les niveaux de lecture.

Au premier degré, il s'agit d'un tour de force pour l'année 1986, la scène étant jouée sur un fond noir avec deux marionnettistes seulement, filmée grâce à une caméra permettant d'isoler les protagonistes pour recomposer en postproduction une image inédite. S'y ajouteront donc après coup de nombreux Elmos furibards, tous les personnages étant eux rassemblés dans une grotte verdâtre.

Ce tour de force (désormais très voyant) a cela d'excitant qu'il n'est pas seulement là pour l'épate, mais pour reconnecter le public à une certaine enfance du 7e Art, et nous livrer une partie de la note d'intention du film. Tout d'abord, ces créatures - plutôt cauchemardesques - jonglent avec leurs boîtes crâniennes, presque à la manière de L'Homme sans Tête de Georges Méliès, un des rares films du maître à avoir survécu, reconnectant ainsi deux époques, deux illusions.

"Dites monsieur, c'est ça, faire une grosse descente ?

"Dites monsieur, c'est ça, faire une grosse descente ?

Et quand se poursuit la chorégraphie, les abominables créatures poursuivent leurs agapes en jouant plus ou moins au cricket avec leurs têtes et leurs jambes... rappelant alors la célèbre partie d'Alice au pays des merveilles. Et c'est sans doute la véritable intention, pas tout à fait avouée, peut-être même inconsciente, de Henson, Jones et Lucas. Nous immerger dans un conte jamais assez honnête pour ne pas s'avérer un cauchemar maquillé. Il suffit de repenser à son décor, un dédale contenant lui-même plusieurs dédales imbriqués, tous pensés comme autant d'hommages aux tableaux de Maurits Cornelis Escher (dont une reproduction est visible au début du film, dans la chambre de Sarah).

Avec cette référence en tête, les saillies de mauvais goût dont déborde le long-métrage prennent petit à petit une coloration nouvelle. Les corps flétris, les silhouettes dégingandées des gobelins et autres bébêtes n'évoquent plus tant l'imagination débridée d'enfants qu'une relecture vicieuse des songes de Jérôme Bosch. Quant au décor de conte de fées, il tire bien trop sur le verdâtre et le saumâtre pour nous inviter à la flânerie.

"Ah non mais ok, là, c'est la grosse descente"

"Ah non mais ok, là, c'est la grosse descente"

Quant au climax "chevaleresque", il est étonnamment décomplexé et violent pour un film à destination des enfants, et les joueurs de MediEvil ne manqueront pas de reconnaître dans l'architecture de son décor d'étranges relents nostalgiques. Enfin, ce n'est pas parce qu'ici ou là, une scolopendre, une mauvaise herbe ou quelque autre immondice est passé par les mains expertes des designers et marionnettistes, qu'elle doit nous évoquer autre chose qu'un cloaque singulièrement rigolard.

C'est finalement tout cela qui fait de Labyrinthe un film unique, bien plus fascinant qu'on ne veut souvent l'écrire et beaucoup plus hypnotisant qu'un simple déraillement hollywoodien. Un cauchemar esquissé, un entre-deux entre malaise et joliesse, conte et blague grasse.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Nooon ce film est mauvais, était mauvais et restera mauvais

Voilà voilà

Salut il n’y a que moi ? ou quelqu’un aurait-il déjà fait le rapprochement entre David Bowie dans ce film et Folken du film d’animation La Vision d’Escaflowne ? (https://i.pinimg.com/originals/73/1b/1b/731b1b5d3ca8eda75ac8a16cec791da2.png)

(https://i.pinimg.com/originals/73/1b/1b/731b1b5d3ca8eda75ac8a16cec791da2.png)

ce film est extraordinaire que ce soit pour la BO de david bowie ou pour les personnages secondaires joués par des marionnettes

ce film est un hommage a lewis carroll avec son humour absurde qui donne une rythme unique a la narration de l’histoire : quête de la jeune fille pour retrouver son demi frère avant le retour de ses parents et la quête pour se trouver elle même.

dans un décor de contes de fées la jeune fille ( jouée par jennifer connelly ) vas passer par les énigmes et les mensonges que mettent sur son chemin les kobolds pour la retenir, chemin dont la fin est ponctué par la superbe scène de bal avec david bowie

ce film a peut être vieille mais l’esprit est toujours là ainsi que sa magie et il mérite largement plus qu’une étoile

Je l’ai pris en blu ray 4k en promo, et comment dire, non la nostalgie n’excuse pas tout. Ce film en est une preuve. Je le garde au rayon curiosité ayant très mal vieilli dès sa sortie en salle.

Pathétique, ressortir ainsi un film des années 80… Totalement inutile !

David Bowie est énorme dans ce film. Surtout en lancé de bébé dans les airs sur Magic Dance!!!