Oubliez Troie, Exodus et compagnie. Le dernier grand film du genre, c'est Agora d’Alejandro Amenábar (Les Autres, Ouvre les yeux), avec Rachel Weisz et Oscar Isaac. Et c'est aussi un immense portrait de femme : celui de la philosophe Hypatie d’Alexandrie.

Presque tout le monde l'a oublié, mais le film Agora apparaît comme l’un des derniers grands péplums ("Film à grand spectacle reconstituant des épisodes de l'histoire ou de la mythologie antiques", selon Larousse) vus au cinéma. Ironiquement, le film est arrivé en 2009 au début du déclin du genre, alors qu’il raconte lui-même un épisode historique annexe à la chute de l’Empire romain. Tandis que La Colère des Titans, en 2012, tuait les dieux grecs et de la même façon racontait implicitement la mort de la mythologie antique à Hollywood, un parallèle similaire peut être aussi fait avec Agora.

À sa sortie en 2009, Agora a été vendu comme une fresque épique dans la lignée d’un Troie ou d’un Alexandre. Ça ne l'a pas empêché d'être un énorme bide en salles, avec à peine 40 millions au box-office pour un budget officiel de 70. Après lui, les non-succès de Pompéi (2014), la suite de 300 (2014), Exodus (2016) et Gods of Egypt (2016) ont confirmé la tendance.

Mais peu importe. Agora est un grand film, dont il faut reparler.

Si Alexandrie m’était contée

Dans ce contexte crépusculaire, Agora a été injustement boudé, malgré toute la puissance de son récit qui s’attarde sur un chapitre méconnu de la fin de l’Antiquité. Alors qu’une révolte fait basculer la cité érudite d'Alexandrie vers une administration chrétienne, la philosophe Hypatie s’évertue à poursuivre ses recherches décisives pour l’astronomie moderne. En centrant son intrigue autour du portrait singulier et inspirant d’Hypatie (interprété par Rachel Weisz), Agora explore des thématiques extrêmement modernes sans être anachronique.

Le film prend sa protagoniste comme modèle (ou plutôt comme repère) pour angler toute sa narration. Sans s’attacher à une fidélité immaculée des faits historiques, Agora utilise son point de vue subjectif assumé pour définir ses sujets clés : la lutte des classes et des religions, mais aussi et surtout, une allégorie du progressisme (philosophique et scientifique) et la façon dont celui-ci est court-circuité et tué.

Rachel Weisz a rarement eu un rôle autant à sa mesure

Rachel Weisz a rarement eu un rôle autant à sa mesure

Plus qu’un simple film historique ou documentaire de luxe, Agora a donc pour lui de mettre en avant des thèmes à la fois liés à l’épisode qu’il raconte (le basculement des forces à Alexandrie) et intemporels. En somme, le cadre spatio-temporel du film n’enferme pas son propos ni ne bride la pertinence des problématiques qu’il soulève. Avec Agora, le but d’Amenábar est de toucher à une certaine universalité, afin de rendre plus tangible le drame de son héroïne et de donner à son symbolisme une portée contemporaine.

Professeure de l’école platonicienne, Hypatie est une astronome passionnée par le système héliocentrique d’Aristarque. Pour mettre en scène son allégorie, le film fait de la passion de sa protagoniste une sorte de métonymie pour toute sa structure narrative. Vu avec du recul, Agora fonctionne donc également comme un système héliocentrique ; Hypatie étant le soleil et tous les autres personnages du film se trouvant dans son orbite. Tandis que le cours de l'histoire (avec un grand H) ne cesse de se mettre en mouvement tout autour d’elle, Hypatie n’agit que pour elle-même en quasi-inertie. Et pourtant, elle incarne la lumière de son temps.

La philosophe solaire

Ce qui rend Agora si passionnant, c’est bien cette articulation narrative et la manière dont le film lui confronte un chaos dans lequel elle ne peut pas survivre. Le film aborde la lutte des religions, reflétant les tensions qui ont marqué l’Antiquité avec l’arrivée du christianisme et la lutte pour le pouvoir entre les différentes croyances. Mais parallèlement à celles-ci, c’est la lutte sociale (entre les maîtres et les esclaves, notamment) qui demeure le véritable moteur du renversement des pouvoirs.

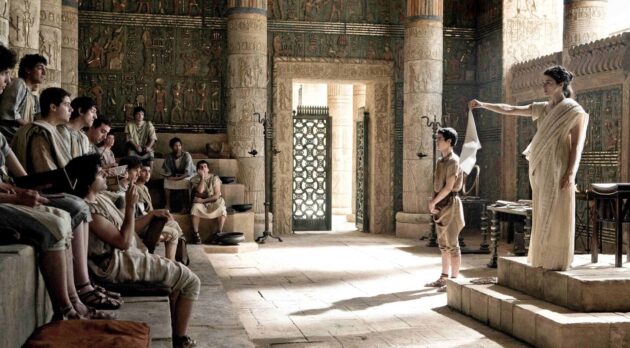

De là, le film se divise en deux parties séparées par ce bouleversement. Dans la première, Hypatie enseigne à des chrétiens et des païens, et reçoit l’admiration égale des hommes libres et des esclaves. Dans la deuxième, le rapport des forces est changé. Hypatie est mise en péril par un nouvel ordre incompatible avec son influence solaire et qui remet d'ailleurs en cause l’existence du système héliocentrique. Alors qu’elle est menacée, ce sont les Lumières d’Alexandrie qui s’amenuisent.

Un cours hors de commun qui en marquera plus d’un

Un cours hors de commun qui en marquera plus d’un

En présentant Hypatie comme l'astre autour duquel tout gravite dans Agora, le réalisateur souligne efficacement son pouvoir profond et bénéfique sur son entourage et en particulier sur ses élèves. Comme représentant de ceux-là, les personnages masculins de Davus (esclave chrétien) et Oreste (un préfet païen) : bien qu'ils soient chacun aux antipodes de l’écosystème social d’Alexandrie, ils partagent la même admiration et le même amour inconditionnel pour la philosophe.

Contrairement à leur mentor, les deux hommes sont transformés par le cours de l’histoire et, pour ne pas casser, se plient à son mouvement. Par extension, c’est aussi le cas de toute la population d’Alexandrie qui s’adapte au drastique changement d’administration et de mœurs de la cité. Puisque seule Hypatie (uniquement captivée par ses recherches) n’est pas affectée, un conflit d’intérêts majeur émerge. Ses anciens élèves se trouvant toujours dans son orbite et, étant toujours guidés par sa sagesse, vivent en contradiction avec ce nouveau monde qui lui rejette désormais les valeurs qu’elle incarne.

adieu mes idoles

Fatalement, le film annonce la mort tragique d’Hypatie. Doucement, la cité plonge vers un obscurantisme qui s’élève contre les anciennes figures d’autorité (et parmi elles, les académies érudites et la philosophie). La scène pivot étant bien évidemment le saccage de la fameuse grande bibliothèque d’Alexandrie, dans laquelle la somme totale des écrits de la cité et des sciences décrites, si chères à Hypatie, sont partiellement détruites. Désespérée, elle tentera au péril de sa vie de sauver autant de textes que possibles... mais vainement.

Plus soucieuse du poids de la connaissance que de son propre bien-être, la philosophe agit alors (paradoxalement) motivée par une sorte de sainteté. Elle sacrifiera sa vie mortelle pour une croyance supérieure à elle (on l'accusera pourtant de ne croire en rien). C'est le progrès qui la dirige, et elle le poursuit comme une divinité sacrée. Agora ne fait pas qu’explorer le rôle d’Hypatie en tant que figure féministe avant-gardiste (ce qu’elle est en tant que femme inféodée aux hommes) ou de martyre. Par son exécution, qui marque à la fois la fin du film et la fin de l’Antiquité, elle présage l'extinction des Lumières sur Alexandrie – et sur le monde entier, à long terme.

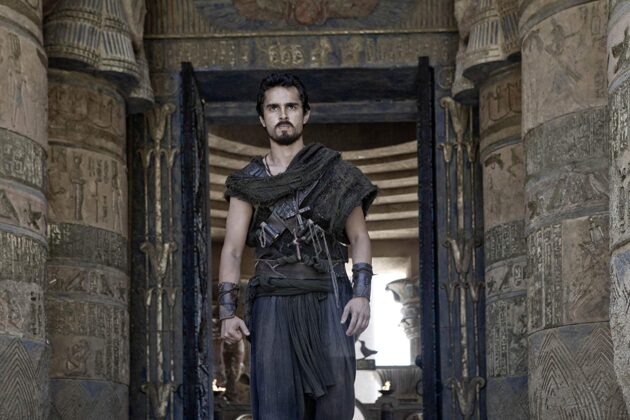

Oscar Isaac pour la première fois sur le devant de la scène

Oscar Isaac pour la première fois sur le devant de la scène

Pas un film totalement désespéré pour autant, Agora est aussi une ode aux ultimes triomphes de l’astronome. Un in memoriam à la mémoire d'une femme de science évincée de la courbe du progrès scientifique. Il est ainsi connu que les étoiles brillent davantage juste avant de s'éteindre. Ce sera le cas pour l’astre qu’est Hypatie dans le film. Avant de périr, elle comprendra le fonctionnement de l’orbite elliptique ; découverte qui est l’apogée de la science antique et le chaînon manquant du système héliocentrique d’Aristarque. Si elle réalise alors son rêve, ses dernières lumières ne se réduisent pas qu'à cela.

Au-delà de sa contribution scientifique, Hypatie n’est pour autant jamais déshumanisée dans le but d’en faire une idole sacrée, emblème du progrès ou du féminisme sacrifiés. Ses rôles de mentor, d'amie et de professeure passionnée durant le film sont non moins fondamentaux à son portrait et à l’influence qu’elle a sur les autres protagonistes. En particulier sa bonté, indifférente aux classes sociales et religieuses, qui sera la source de sa seconde victoire ; celle-ci plus humaniste.

il restera au moins les étoiles

Davus, ancien esclave et élève d’Hypatie, est devenu après le soulèvement un impitoyable ennemi du paganisme et de l’ancien régime. Pourtant, il est celui qui "sauvera" l’astronome de la lapidation en lui donnant une mort bien moins cruelle. Avec son accord, il devient son bourreau miséricordieux. Alors qu'il la tue secrètement, la caméra épouse une ultime fois le point de vue d'Hypatie qui se tourne vers l’ellipse au centre de la coupole. Une séquence finale qui resplendit d’harmonie. Davus agit par amour pour elle (en conséquence de la bonté d'Hypatie) et elle tourne sa propre passion vers le ciel, ennivrée par une réjouissance philosophie et humaniste.

Hypatie connaît ainsi une fin similaire à celle de Socrate. Ne faisant rien contre sa condamnation à mort, elle se résigne à la direction prise par le monde et ne résiste pas davantage au chaos. Une fois partie, l’harmonie se brise. Son corps est lapidé, ses découvertes perdues. Et ainsi, l’une des plus importantes femmes de science de son époque deviendra un nom méconnu et même longtemps effacé des mémoires. Lorsque le monde se retourne contre le soleil, l'agora plonge dans les ténèbres. Le film n'a nul besoin de s'étendre davantage.

Quand tout à coup... la Terre ne tourne plus autour du soleil

Quand tout à coup... la Terre ne tourne plus autour du soleil

Malgré ses divergences avec la vérité historique, Agora réussit ainsi à offrir un brillant portrait d’Hypatie en tant que femme savante et intellectuelle influente de son temps. Le film sert aussi de rappel puissant que de nombreuses femmes ont joué un rôle essentiel dans l’histoire de l’humanité et que ces contributions ont ensuite été souvent négligées ou minimisées. En évoquant les Lumières d’un siècle, le film fait aussi un éloge extrêmement vibrant et important de la pensée critique, de la tolérance et de la recherche de vérité – notamment en période de trouble.

En ce qui concerne la réforme chrétienne d'Alexandrie, sa réalité historique est plus nuancée que ce que le film raconte. Son extrêmisme est exagéré pour servir le propos dramatique et thématique du film. Néanmoins, Agora demeure une grande réussite dans sa peinture du déclin perpétuel et cyclique du progrès et dans sa traînée, celui du féminisme. Le hasard aura aussi voulu que le film présage malgré lui du déclin du péplum au cinéma. Mais à cette affaire, Hypatie y est totalement étrangère.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

De l’abandon de la mythologie philpsophique au profit des religions monothéiites obscurantistes, et un merveilleux portrait de femme! Le meilleir film sur l’Antiquité avec Gladiator depuis Ben-Hur et Spartacus!

Je l’ai vu en DVD et c’était quelque chose…

Vu à Montpellier à l’époque, salle presque vide hélas et le placeur qui discutait sans vergogne pendant le film… Revu sur Canalsat deux ans plus tard beaucoup moins intéressant que trois ou 300.

Vu. Et sans même avoir lu l’article ou les commentaires, c’est un grand oui. Grande histoire. Immense péplum. Tout ce qu’il lui manque, c’est juste un petit rafraichissement de certain CGI. Jetez-vous dessus.

Très beau film sur un sujet rare au cinéma ! Professeur de grec ancien, je le faisais étudier à mes hellénistes qui avaient lu de plus le roman Hypatia d’Arnulf Zitelmann ; même si le film ne suit pas exactement le roman, il met en valeur le personnage historique de cette philosophe et scientifique, et la prise de pouvoir du christianisme aux dépens du paganisme.

ah ba, il y a déjà eu un article sur Body of Lies !

vu seulement une fois lors de sa sortie en DVD, j’avais bien aimé, peut-être le premier film ou je repère Oscar Isaac avec Body of Lies de Scott (tiens Ecran Large, possible de revenir un jour sur ce film sous-estimé dans la filmo du père Scott?) mais peu de souvenir hormis un moment de mise en scène hallucinant, quand ils détruisent la bibliothèque avec la caméra qui filme le plafond et tourne en même temps

Désolé, Troie en version longue, ça enterre le gros des blockbusters d’aujourd’hui.

Très grand film, qui interroge d’une manière claire l »antagonisme foi religieuse / recherche scientifique et l’attaque de la bibliothèque est un grand moment !

J’étais très enthousiaste en voyant l’affiche car je pensais que ça traiterait du déclin de l’empire romain dans une autre partie que Rome. J’ai arrêté au bout de 10minutes de visionnage quand j’ai réalisé que ça traiterait essentiellement de religion et pas de manière subtile…Elle peut bien aller au bûcher, pas question que je retente