Barton Fink des frères Joel et Ethan Coen, c'est l'histoire d'un scénariste en perte d'inspiration dans un thriller psychologique où réalité et fiction se confondent.

En 1991, les frères Coen sortent leur quatrième film, Barton Fink, un conte de cinéma sur le cinéma au succès critique indiscutable. Pour preuve, au Festival de Cannes de 1991, il remporte la Palme d'or, le prix de la mise en scène et celui de l'interprétation masculine pour John Turturro. Cet exploit sera le seul de l'histoire du Festival. Après ça, l'organisation interdira la cumulation de plus de deux récompenses pour un film afin de ne pas défavoriser d'autres longs-métrages.

Le scénario de Barton Fink naît alors que les frères sont bloqués dans l’écriture de leur troisième long-métrage Miller's Crossing. Pour se défouler, ils vont donc développer une intrigue labyrinthique sur l’esprit d’un scénariste en plein syndrome de la page blanche. Partant de ce postulat, les Coen vont s'amuser à nous perdre dans un récit où les frontières entre les réalités disparaissent pour offrir un discours sur le principe même du cinéma.

dans la matrice

Ce qui ressort de la filmographie des frères Coen est leur volonté de s'essayer à des genres très différents, jusqu'à les confondre. Tels des chimistes de la pellicule, ils vont tordre les ambiances de leurs films en variant les tons et les registres. True Grit se la joue western agrémenté de dialogues décalés typiques des deux cinéastes, tandis que The Big Lebowski se veut une parodie des films noirs. Avec Barton Fink, cette confusion entre les genres atteint un niveau rarement égalé par les Coen. Le métrage combine film noir des années 40, comédie satirique grinçante, thriller psychologique et horreur.

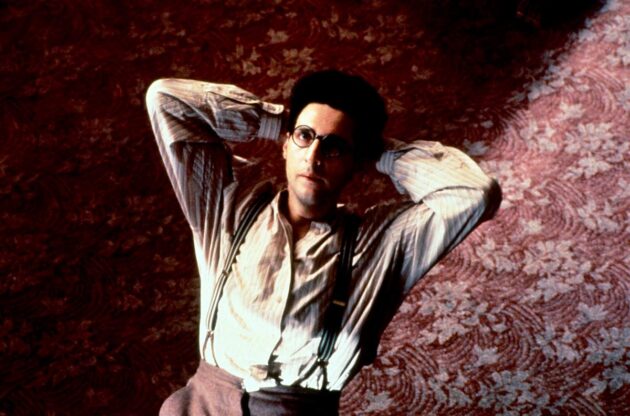

Ces changements de registre s'incarnent dans la mise en scène méticuleuse des frères. Dès l’entrée dans l’hôtel, ses teintes jaunâtres et son ambiance poisseuse créent une atmosphère d'étrangeté grâce à la photo de Roger Deakins (sa première collaboration sur douze films avec les Coen), qui ne nous lâchera plus de l'histoire. Le traveling avant sur la page blanche de Fink figure la plongée dans le processus créatif à l’arrêt de l'auteur que va nous faire vivre le film. Cet effet de caméra est également opéré lorsque Fink contemple le plafond de sa chambre, blanc lui aussi, alors que le brouhaha à l’étage pourrait tout à fait sortir de son crâne torturé.

C'est lors de la découverte sanglante du cadavre d’Audrey Taylor que les genres se mêlent le plus. Le rêve hollywoodien vire soudainement au cauchemar, au point où le héros, comme le spectateur, ne peut croire que ce crime inexpliqué est vraiment arrivé. Cette violence arrive si soudainement qu'elle s'apparente plus à un mauvais songe qu'à une réalité trop terrifiante à accepter. Malgré l'horreur de la scène, le crâne de la défunte Audrey heurte un meuble lorsque Charlie (le toujours excellent John Goodman) la porte dans un bref gag typique des deux réalisateurs. Face à cela, le jeune scénariste garde toujours en tête de remplir son contrat auprès du studio qui l'a engagé.

Ainsi, au même titre que les genres, les sentiments du personnage principal sont confus. Doit-il continuer de travailler et faire comme si de rien n'était ? Doit-il se rendre ? N'est-il pas plus logique de paniquer ? Ses choix rendent plus trouble encore la nature du récit puisqu'il ira quand même à son rendez-vous avec le producteur Lipnick. En plus de ses émotions en roue libre, son rôle dans l'histoire est sujet aux interrogations. Est-il une victime sous l'emprise d'un voisin de chambre psychopathe ? A-t-il tué Audrey ? Est-il un simple spectateur ? Après tout, Fink s’avère plus souvent passif, alors que Charlie est acteur des événements. La preuve : le scénariste n'ouvrira jamais cette satanée boîte.

Ce constat vient perturber un peu plus la frontière entre le spectateur de l'oeuvre de fiction que nous sommes et le protagoniste qui vit dedans. Très souvent, la caméra se positionne de manière à nous placer dans les yeux de Fink. Par le langage de la mise en scène, les frères Coen nous font rentrer subtilement dans les souliers du scénariste en panne d'idées, ainsi que dans la matrice du film, pour mieux nous y perdre.

Sa (sur)réalité

Barton Fink a des airs de biopic, le héros-titre est inspiré d’un véritable dramaturge, Clifford Odets. D’autres rôles secondaires reprennent des personnalités existantes telles que l'écrivain William Faulkner (l'acteur John Mahoney a été choisi pour sa ressemblance), et Jack Lipnick est un mélange des producteurs Harry Cohn, Louis B. Mayer et Jack L. Warner. Ces bases dans la réalité ne sont que des idées de départ que les Coen vont déformer pour figurer un autre monde que le nôtre, celui de Barton Fink. Ce jeu avec le pouvoir évocateur du réel au sein d’un récit de fiction, les Coen le referont, entre autres, dans Fargo avec son ouverture annonçant la fausse vérité d'un récit tiré d'une histoire vraie.

Cette réalité est celle de Fink, un auteur qui se surestime en martyr souffrant pour son œuvre. Il décrit d'ailleurs à Audrey et W.P. Mayhew son processus créatif sadomasochiste. Dans la seconde partie du film, la citation de la Bible que lit Fink lui reproche la mort de Audrey car il échoue à terminer son œuvre. Sa mégalomanie, le personnage va l'exprimer très clairement en se définissant comme un Créateur lors d'une soirée où il casse l'ambiance, raison pour laquelle son scénario apparaît aussi en passage de la Bible. Les deux réalisateurs et scénaristes jouent la carte de l'autodérision en moquant leur statut d'artistes sacralisant un travail dont la moindre modification est un supplice.

Quand tu te rends compte que t'es réel, mais pas trop quand même

Quand tu te rends compte que t'es réel, mais pas trop quand même

Ce traitement incisif de l'ego des auteurs explique cette représentation d'un Hollywood digne des enfers où l'hypocrisie domine (Mayhew n'écrit même plus seul ses textes, mais les signe toujours) selon le pédant Fink. Arriver à Los Angeles est pour le scénariste une plongée dans le royaume du Diable, ce que suggèrent les plans de descente de l’ascenseur – qu'on ne voit jamais monter. Ce voyage entre New York et Los Angeles fait l'effet d'un choc digne d'une vague frappant un rocher, comme vient l'imager le plan de transition entre les deux destinations. Cet enfer, le producteur y est roi et Barton vient de lui vendre son esprit – au lieu de son âme – ce qu'avoue sans détour le patron du studio.

Cette image d’Hollywood n’est cependant pas celle qu’en ont les frères Coen, ce qu'ils expliquaient pour Positif en 1991. Néanmoins, on sait historiquement que le traitement des auteurs au service des studios des années 40 n'avait rien d'une partie de plaisir et sur plusieurs points, Barton Fink n'est pas si aberrant. Le long-métrage oscille donc entre une vision sarcastique fantasmée de la profession de scénariste et un certain réalisme, que ce soit fait consciemment ou non par les frères.

Un tapis qui fait très bien dans la pièce

Un tapis qui fait très bien dans la pièce

Méta hôtel

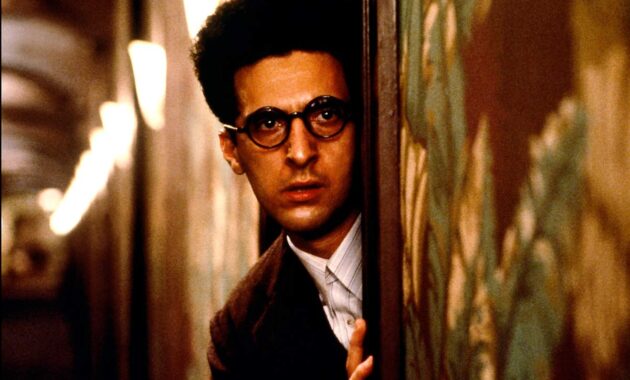

L’hôtel, le lieu central du métrage, est la clé pour mieux saisir l’énigme Barton Fink. Avant même que le film ne soit écrit, les frères Coen ont été inspirés par cette idée d'un hôtel miteux à la gloire passée auquel ils ont ajouté le personnage éponyme. Le bâtiment et le héros sont donc intrinsèquement liés. La chambre sans vue sur l’extérieur du scénariste symbolise par exemple son esprit bloqué par son élitisme d'auteur vis-à-vis du sujet sur lequel il écrit. Si l’hôtel paraît vide, malgré la multitude de chaussures devant les chambres qui attestent de la présence de clients, c'est peut-être parce que Fink est obnubilé par son scénario au point que le monde autour n'est fait que de fantômes.

L’hôtel tout entier est l’extension de l’omniscient voisin Charlie. Il admet tout entendre grâce à la tuyauterie au point de savoir ce qu'il se passe dans les autres chambres. À l'image de Charlie suant, suintant de pus, ou s'énervant, le bâtiment transpire ou s'enflamme. Barton l'admet lors du final : "Charlie est revenu. La chaleur… il est rentré." Mais la bâtisse reflète aussi une apocalypse à venir, la Seconde Guerre mondiale (le film se déroule en 1941, juste avant la bataille de Pearl Harbor). L'antisémitisme, le "Heil Hitler" de Charlie sont autant d'indices sur un monde engagé dans le chaos. De fait, l'hôtel pourrit à vue d'œil. La couleur des tapisseries évoque une peau moisie et le mur derrière à des airs de chair mise à vif.

Pour Barton Fink, cette agonie de l’hôtel est un dérangement, mais pour Charlie, c’est son quotidien. Cette différenciation entre eux est soulignée par le groom Chet (Steve Buscemi) qui distingue touristes de passage et résidents de l’hôtel. Le scénariste s’immisce chez "l’homme de la rue", comme il le nomme, pour en tirer une histoire. Ainsi, lorsque Charlie affirme que son rôle consiste à répondre à un besoin fondamental. D’une certaine façon, il donne les clés à Fink pour écrire son scénario en l’invitant à discuter avec lui, un homme de la rue. Pourtant, à ce moment-là, Charlie ignore le métier de son voisin. Exprime-t-il l'idée qu’il n'est qu'un personnage fictionnel au service de Barton ? Charlie est-il réel ?

Le film des frères Coen peut se voir comme une représentation méta horrifique du travail de scénariste. L'œuvre de Fink est omniprésente et Fink est omniprésent dans son œuvre, les deux s'entremêlent au point où ils se confondent. Le film ouvre par exemple sur les répliques de fin de la pièce de théâtre de Barton Fink, dans laquelle les noms des personnages sont similaires à ceux de sa famille. Le réel au cinéma est lui aussi remis en question en particulier avec la peinture de la femme dans sa chambre. Cette représentation d'une certaine réalité finit par avaler Fink au point où la conclusion le met aux côtés de celle qu'il observait. Est-il absorbé par l'œuvre ou la femme est-elle sortie du cadre ?

À moins que cela illustre l'idée de la foi absolue dans le pouvoir du récit ? Les frères Coen démontrent peut-être par là la force des œuvres de fiction comme moyen d'évasion, de solution, ou autres. Alors que Barton Fink vient de survivre à la mort et souhaite échapper à la poigne d'un producteur qui le possède, se perdre dans le tableau paraît être une belle porte de sortie pour fuir la réalité chaotique.

Ce n'est pas la seule fois que Joel et Ethan Coen traiteront du cinéma et ses coulisses. En 2016, ils vont pasticher le Hollywood des années 50 avec la comédie satirique Hail, Caesar !. Ces décennies intéressent particulièrement les frères puisqu'avec The Barber : L'Homme qui n'était pas là en 2001, ils reproduiront l'esthétique des films en noir et blanc des années post-Seconde Guerre mondiale. Un an auparavant, avec le génial O'Brother, ils avaient réinventé l'odyssée d'Ulysse dans le Mississippi des années 30.

Avec Barton Fink, Joel et Ethan Coen montrent cependant leur maîtrise des codes du cinéma pour donner une œuvre de surréalisme totale. Le long-métrage est un mille-feuille de symboles et d'interprétations auxquelles les deux frères s'amusent à ne donner aucune explication, encore aujourd'hui. Ce labyrinthe narratif vient remettre en question la perception que nous avons d’un monde fictionnel et son rapport avec nous. La mise en abyme induite par ces interrogations finit par nous projeter dans l’œuvre comme Fink dans son tableau, au risque de ne plus en sortir.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Je trouve cette analyse et ces propositions tout à fait remarquables, merci !

@的时候水电费水电费水电费水电费是的 Faurefrc

Miller’s Crossing, film « mineur »… Putain ! Qu’est-ce qu’il faut pas lire de bon matin :-p

C’est la meilleure adaptation (déguisée) cinématographique de Dashiell Hammett depuis les années 40 (et c’est la meilleure performance de Gabriel Byrne dans toute sa carrière).

Quant à Barton Fink, en ce qui me concerne, c’est leur plus beau film (pas forcément le plus abouti qui demeure No Country for Old Men). Pour un budget indé’ de l’époque, la direction artistique est démentielle – de la photo aux décors et costumes – tout le casting est nickel et le scénario concocté aux petits oignons (cette fin ! elle est géniale)…

@Faurefrec Franchement je ne qualifierai pas Miller’s Crossing de film mineur!

Je ne savais qu’un de leur film mineur (miller’s crossing) avait servi de terreau à l’un de leur plus beau joyau.

Un des meilleurs Coen à ranger à côté de Big Lebowski et No Country for Okd Men