Retour sur Copland, le polar de James Mangold (Logan), avec Sylvester Stallone comme vous ne l'avez jamais vu.

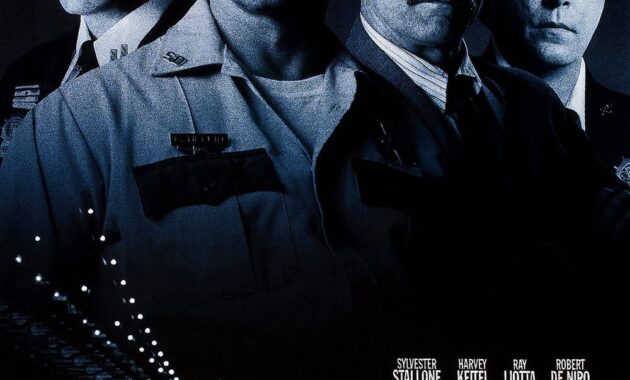

Copland fait presque office de cas d’école dans la carrière de Sylvester Stallone, avec un rôle pourtant tout aussi marquant que les personnages iconiques qui ponctuent sa filmographie (Rocky, Rambo). Second long-métrage, à l’époque, de James Mangold (Le Mans 66), ce polar au casting de poids lourds scorsesiens (Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta) devait être l’occasion pour Stallone de prouver au monde entier qu’il est un acteur, un vrai. Grâce à une performance où il délaisse ses muscles pour une palette d’émotions beaucoup plus nuancée, qui aurait dû enfin lui valoir une statuette.

Malheureusement, Hollywood est un univers impitoyable et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Production compliquée, impact négatif sur la carrière de sa star... Ou comment un rôle à contre-emploi en or, dans lequel Stallone fait régner la loi (la vraie), s’est transformé en un véritable cauchemar pour un acteur dont ce n'était pas la guerre.

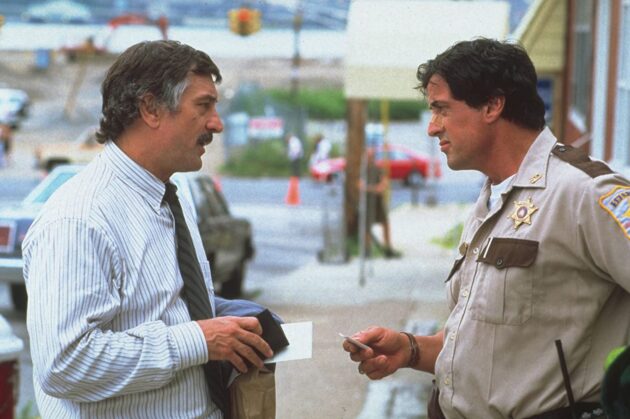

"Tu entends, Ray ? Ecran Large trouve que je joue bien"

"Tu entends, Ray ? Ecran Large trouve que je joue bien"

Les Affranchis

On peut dire que Copland arrive à point nommé dans la carrière de Stallone, à un moment charnière où l’acteur doit se renouveler, les sagas Rocky et Rambo étant désormais bien loin derrière lui. En effet, il suffit de jeter un œil aux films qui le précèdent pour constater que Sly commence à tourner un peu en rond. Après les échecs de L'embrouille est dans le sac et Arrête ou ma mère va tirer !, où il a tenté en vain de concurrencer son rival Schwarzenegger dans la comédie, Stallone décide de revenir au cinéma d’action durant les années 90. Pour des succès (Cliffhanger, Demolition Man) comme des échecs (Judge Dredd, Assassins).

Et c’est juste après celui de Daylight que le projet Copland fait son entrée, comme une sorte d’opportunité en or pour Stallone, celle de livrer une performance inédite, dans un rôle à contre-emploi total. Pourtant, l'acteur n’était pas le premier choix pour incarner le shérif Freddy Heflin, la production s’étant d’abord tournée vers des noms plus prestigieux. Notamment John Travolta qui sortait de son come-back avec Pulp Fiction, mais aussi Tom Hanks, fraîchement oscarisé à nouveau pour Forrest Gump, ou encore Gary Sinise et Tom Cruise. À la base, Stallone voulait même incarner le personnage de Ray Liotta, ce dernier ayant également postulé pour le poste du shérif de Copland.

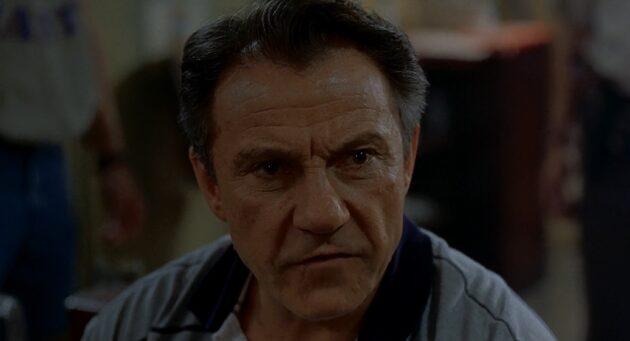

Quand tu apprends que Stallone a eu le rôle et pas toi

Quand tu apprends que Stallone a eu le rôle et pas toi

Mais finalement, c’est l’interprète du boxeur le plus célèbre de l’Amérique qui hérite du badge, alors qu'il avait postulé pour un rôle secondaire dans l’intrigue, face à des pointures telles que De Niro et Keitel. Des monstres du film de mafieux, issus avec Liotta du clan Scorsese. Une sorte de grande famille, puisqu’il s’agit de la quatrième collaboration entre De Niro et Keitel, après Mean Streets, Taxi Driver et Falling in Love.

La présence de Stallone au casting, symboliquement en opposition à ces légendes du cinéma américain, ressemble à une anomalie sur le papier, le comédien faisant presque office d’intrus, considéré à l’époque comme un acteur populaire du cinéma d'action reaganien. Et c’est là tout le génie de ce contre-emploi ; prendre un acteur aussi identifié auprès du grand public pour le dépouiller de tout ce qui le rendait iconique jusqu’ici.

En effet, pour incarner le shérif du film, Stallone accepte de prendre un peu moins de 20 kilos, tout en faisant baisser son cachet (comme le reste du casting), en raison du petit budget alloué au métrage. Des choix importants, qui donnent à l’écran un résultat plus qu’étonnant, où James Mangold détourne le corps de sa star, l’amputant de tout héroïsme pour en faire son Judge Dredd à lui. Un shérif réaliste qui va faire régner la vraie loi face aux flics ripoux de son Copland.

Rocky Bat le Ripoux

Dès l’ouverture, le shérif Freddy Heflin (Stallone) est mis à l’écart de l’intrigue et de ses personnages, jouant au flipper dans un bar de flics, tandis que son ami Figgsy (Liotta) échange un sac sous la table avec une collègue. Freddy est donc placé d’emblée comme un observateur dans le récit. Une position que le personnage gardera pendant une bonne partie du métrage, avant de se décider à agir enfin sur les actes de la bande de ripoux menée par Ray Donlan (Keitel), "Le Parrain" de cette ville de banlieue peuplée de flics, surnommée Copland.

Durant toute la première partie, le shérif Stallone paraît donc en retrait par rapport au reste du casting, presque comme un personnage secondaire qui serait un témoin lointain des évènements clés du scénario. Notamment lorsqu’il est assis seul au bord de la rivière, sous le pont où a lieu la bavure commise par Superboy, un jeune officier ouvrant le feu sur un homme noir en voiture. Pour le couvrir, Ray et ses collègues décident de le faire "disparaître", en faisant croire à son suicide. Un peu plus tard, lors d’un contrôle, Freddy croit apercevoir Superboy caché à l’arrière de la voiture de Ray, alors qu’il est censé être mort.

Freddy n’est pas stupide, contrairement à ce que pense Ray, qui ne cesse de le rabaisser en résumant son travail à des délits mineurs. Le shérif se doute bien que quelque chose cloche dans cette histoire, et observe tout ça de loin, avec cependant beaucoup d’attention, épousant même le regard du spectateur par cette position omnisciente.

Et c’est là où Stallone fait des merveilles ; avec sa bedaine de shérif fatigué, ignoré par ses pairs et ridiculisé par Keitel et ses affranchis, l’acteur retrouve les premières heures de gloire du Rocky de 1976, où le personnage est vu comme un boxeur raté, un loser avec une attitude passive. On retrouve alors une certaine candeur, une naïveté dans le regard de Stallone que l’on n’avait pas vu depuis des années, une vraie gueule cassée. Après un accident de voiture au début du film, Freddy porte un bandage sur le nez, cachant une blessure qui cicatrise progressivement, contrairement à sa surdité partielle qui lui a coûté l’école de police.

Un handicap dû à un acte héroïque de sa jeunesse, accompli pour sauver la femme qu’il aime secrètement, désormais mariée à un idiot de flic. Une blessure extérieure reflétant un mal intérieur, qui n’est pas sans rappeler les nombreux sévices physiques du célèbre boxeur de Philadelphie. Et c’est ce qui rend le shérif Stallone si attachant à l’écran, lui et cette gueule de laissé pour compte, qui lui a ouvert la voie d’Hollywood à la fin des années 70. Ce regard mélancolique avec lequel l’acteur nous rejoue presque la romance Rocky/Adrienne, dans une scène de baiser où il retrouve une douceur qu’on ne soupçonnait plus.

Et il y a bien évidemment le face-à-face avec De Niro dans le rôle de Moe Tilden, le lieutenant des Affaires internes qui vient pousser Freddy à sortir de sa passivité pour se confronter à Ray et ses sbires. Des scènes de dialogues où Stallone fait preuve d’une certaine sobriété à l’écran en incarnant ce flic naïf, sans pour autant se laisser dévorer par les monstres sacrés avec lesquels il partage l’affiche, ni même tirer la couverture vers lui. Car même en tant que "vedette" de Copland, Stallone n’est pas présenté à l’écran comme un héros d’action dont le nom accapare le haut de l’affiche.

Non, ici, Stallone est un véritable acteur de composition, avec des nuances dans son jeu, un certain retrait à l’écran, voire même un certain respect envers les pointures avec lesquelles il partage le cadre, et un plaisir de l’acting qui se ressent véritablement à l’écran. Il y a quelque chose de très noble qui se dégage de sa performance, mettant sa propre image d’icône au service de la mise en scène de Mangold, faisant pleinement confiance au réalisateur, quitte même à le mettre en danger, à abîmer son corps de héros légendaire.

Au-delà de la simple transformation physique et de la palette d’émotions qu’il déploie à travers l’évolution de son personnage, c’est surtout lors du climax que l’image de Stallone est "mise à mal". Lorsque Freddy part dans un déluge de violence, se transformant littéralement en shérif de western qui vient rétablir la loi, en décimant Ray et sa bande à coups de fusil à pompe. À l’écran, la scène est d’une violence sourde, sans mauvais jeu de mots, puisque Freddy n’entend littéralement plus rien à cause d’une balle tirée à bout portant, près de son oreille.

Ce sont aussi les derniers mots qu’il adresse à Harvey Keitel, qu’il tue symboliquement en dernier : "Je ne t’entends pas, Ray". Comme si Freddy, après avoir passé son temps à l'observer passivement, avait décidé de ne plus l’écouter et d'agir. Bien sûr, ce n’est pas la première fois que l’on voit Stallone tuer quelqu’un à l’écran. Mais cette violence n'a jamais été aussi brutale et viscérale ailleurs dans sa carrière que dans le final de Copland.

Il ne s'attendait pas à être mis au tapis

Il ne s'attendait pas à être mis au tapis

Ce n’était pas sa Guerre

Malheureusement, Copland sera plus une occasion manquée pour Stallone que l’opportunité en or promise sur le papier. En effet, alors que cette performance à contre-emploi était censée lui servir de véhicule à Oscar, il n’en sera finalement rien. L’académie a tout simplement ignoré la proposition, n'y voyant probablement qu’une vaine tentative pour lui de casser son image d’acteur populaire. De la même manière que les fans de Rocky et Rambo ont été hostiles à l’idée de voir leur idole être dépouillée de tout héroïsme à l'écran.

Un malentendu que le film de Mangold doit en grande partie aux frères Harvey et Bob Weinstein, les producteurs tristement célèbres. En effet, la carrière de Copland est elle-même une occasion manquée, comme l'a révélé Mangold quelques années plus tard, en évoquant son expérience digne d’un film de mafieux avec les Weinstein, auprès de Vulture. À la base, Copland devait être un polar à petit budget, avant que les frères ne transforment le film en grosse production hollywoodienne, avec de grands noms au casting.

Mangold devait même pendant un temps concourir à Cannes pour la Palme d’Or, avant qu’Harvey Weinstein (encore lui) ne s’y oppose, prétextant auprès du cinéaste que son film n’avait pas besoin d’une Palme sur son affiche avec un tel casting. Après des reshoots et des coupes au montage, Copland sortit enfin dans les salles et rapporta 63 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget de 15 millions), tout en rencontrant un succès chez la critique, où la performance de Stallone fut saluée unanimement.

Ç’a été dur pour Sly après Copland, très dur...

Ç’a été dur pour Sly après Copland, très dur...

Mais les chiffres étaient loin des attentes démesurées posées par les Weinstein, et cela eu un impact négatif sur la carrière de son interprète, comme il l'a reconnu plusieurs années plus tard. La suite de sa filmographie en témoigne également ; durant la première moitié des années 2000, Stallone a enchaîné les échecs commerciaux (Driven, Get Carter), et les caméos assez gênants (Taxi 3, Spy Kids 3). Et c’est lorsqu'il a décidé de revenir à la réalisation en 2006, en ressortant du placard une vieille icône de sa carrière avec le sixième opus de Rocky Balboa, que Stallone a opéré un sacré come-back, dans un retour aux sources du film original que le public apprécie beaucoup.

Après Rocky, ce fut au tour de John Rambo de faire son grand retour, toujours avec Stallone devant et derrière la caméra, dans un quatrième opus d’une violence assez hallucinante, également plus proche de la dénonciation politique du premier film que des suites reaganiennes. Deux suites qui portent le nom complet de leurs personnages, comme pour signifier cette volonté de la part de Stallone d’opérer une véritable résurrection dans sa carrière, en revenant à son passé qu’il semblait pourtant décider à laisser derrière lui avec Copland.

Depuis la franchise Expendables, dont il a également réalisé le premier opus avant de laisser la main, Stallone semble donc bien décidé à faire perdurer sa propre légende, en assumant son passé tout en léguant son héritage à une autre génération (Michael B. Jordan avec la saga Creed). L’acteur semble donc avoir fait la paix avec la traversée du désert qu’aura été Copland, lequel n’en reste pas moins l’une de ses meilleures performances à l'écran. Contrairement à Driven, le Rocky nanardesque de Stallone sur la Formule 1 (ou presque).

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Ce n’est pas un rendez-vous manqué avec sa carrière, juste qu’il n’a finalement pas réussi à étoffer sa filmo au delà de ses 2 îcônes qu’il a crée. Mais au delà de ces monstres qui ont façonné (enfermé) son image, c’est un aboutissement dont peu de gens peuvent se targuer (ok Keanu et Harrisson mais on parle pas de vous là)

Sinon, ca fait du bien que ce film existe pour lui comme pour nous. Bel article

Un très grand film, très sombre avec un Stallone incroyable de retenue. L’association avec l’excellent réalisateur James Mangold n’est pas un hasard dans la réussite artistique de ce polar.

Super thriller, mais pas seulement, émouvant, éprouvant, magnifique BO, chaque acteur est au meilleur de sa forme, Mangold au top, un film que je peux voir et revoir

Bien sûr que Sly est un acteur, en France il suffit d’être le fils de pour être un bon acteur ! Alors Sly c’est le top !

Sylvester Stallone avait prouvé dès le premier Rocky qu’il était un bon acteur. Par la suite, il a lui-même reconnu qu’il s’était trop reposé sur ses muscles et les films d’action, pour bâtir sa carrière. Copland était un bon rôle et un bon film pour lui. Hélas, le public a considéré que ça s’éloignait trop de son image de marque et l’a donc boudé.

Si le film avait rapporté, il aurait continué…

Stallone a géré sa carrière comme un pied, en ayant peur sans cesse de ne plus avoir de succès.

C’est un bon acteur, un bon scénariste et un bon réalisateur. Mais il semble vouloir être surtout une star.

Je l’apprécie, mais il est totalement passé à coté de sa carrière de comédien dramatique.

A sa décharge il a créé (et usé) de deux icônes pop qui lui survivront à jamais…

film qui a même freiné se carrière en plus

Jbai le douvenir de quelque film pas mal dans sa carriere ,le film fist etait pas mal dans mon souvenir

Bon film avec un super casting, Stallone est parfait, il aurait dû jouer plus de rôle comme ça, rôle à part dans sa filmo.