Les plantes carnivores sont de remarquables chanteuses. La preuve avec cette comédie musicale hallucinée réalisée par le créateur de Dark Crystal.

Tout commence avec un classique de la série B et se métamorphose à la faveur d’un remake plus ambitieux et dément. On y parle d’une créature mutante, qui manipule les humains. On y dévore d’innocentes victimes, mais surtout on y chante, et le tout a durablement influencé la pop culture. Vous l’aurez compris (ou pas), on est ici pour causer du rejeton monstrueux – et trop vite oublié - de The Thing et du Rocky Horror Picture Show, le glorieux et bizarroïde La petite boutique des horreurs.

IMPROBABLE BOUTURE

De nos jours, un blockbuster est une affaire sérieuse, qui réclame des ingrédients bien précis, cuits selon une recette dont il n’est pas aisé de déroger. Prévoyez un budget monstrueux, des ambitions internationales, un univers ou une licence établie auprès du grand-public, un casting clairement identifié et quelques dizaines de millions pour promouvoir la chose. Mais surtout, il convient de capter l’air du temps, de la renifler, l’analyser, pour parfaitement la saisir et rien proposer qui y contrevienne. Pas d’audace stylistique malvenue, de discours politique trop voyant ou de parti pris quelconque. Rien qui puisse s’attirer les foudres d’un groupe social identifié.

Tous ces principes, absolument tous ces principes, La Petite Boutique des Horreurs les évacue. Certes, du haut de ses 30 millions de dollars, est un giga-budget. Pourtant, il s'agit, en 1986, du film le plus cher jamais produit par la Warner. Et son positionnement initial au cœur de l’été 1986 et les réalisateurs qui se sont succédés à la barre indiquent clairement que le studio croyait détenir un succès, voire un véritable événement.

En effet, Steven Spielberg fut en lice pour le produire, alors que Martin Scorsese devait le réaliser (excusez du peu), ils ne furent pas seuls, puisque John Landis fut un temps envisagé pour prendre la direction du navire (il était alors encore auréolé du succès des Blues Brothers et du Loup-garou de Londres). C’est finalement Frank Oz, marionnettiste de génie et réalisateur de Dark Crystal, qui hérita du projet.

Et quel projet ! La petite boutique des horreurs fut d’abord une production de 1960, signée Roger Corman, qui compte parmi les créations les plus folles de l’empereur de la série B. Tournée en deux jours seulement, dans les décors d’un autre film, aux frontières de l’horreur, de la SF et de la comédie loufoque. Inclassable et stimulant, le film marqua une génération de spectateurs, jusqu’à être transformé en comédie musicale. Cette dernière connut un franc succès, et fut jouée à l’Orpheum Theater de Broadway cinq années durant.

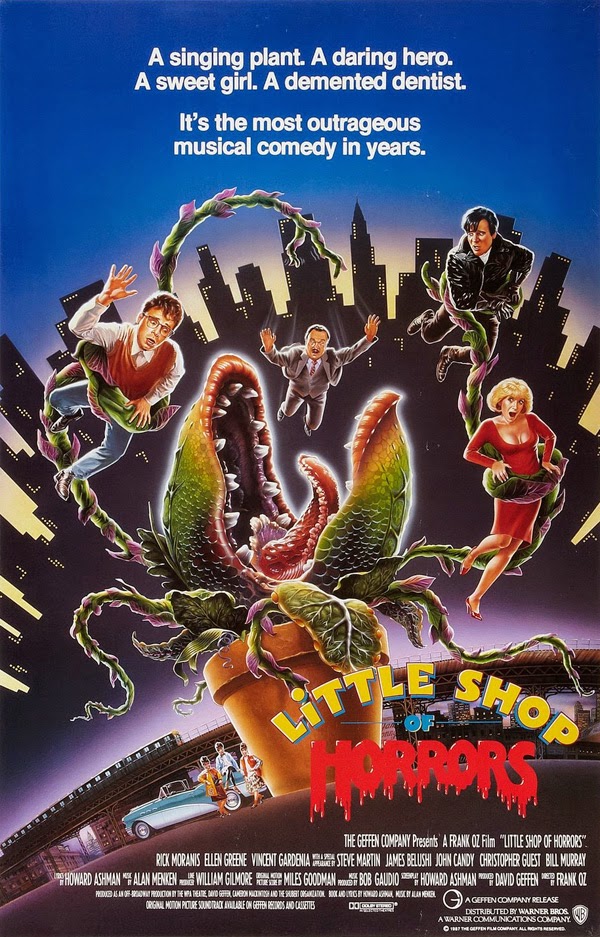

C’est cette deuxième version qui sert de terreau au long-métrage de Frank Oz, qui reprend son ADN de comédie musicale flinguée du bulbe. On y suit donc Seymour (le Rick Moranis de Chérie, j'ai rétréci les gosses), employé chez un fleuriste sur le point de péricliter, enamouré de sa collègue Audrey, aussi niaise que lui, mais sous la coupe d’un dentiste sadique. C’est alors qu’il découvre l’existence d’une plante douée de conscience, qu’il baptisera Audrey II. Avide de sang humain, elle promettra à Seymour monts et merveilles pourvu qu’il l’abreuve du précieux nectar qu’elle réclame.

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE GERANIUMS

Avec pareil sujet, et en dépit du succès de la comédie musicale évoquée plus haut, difficile de comprendre comment le film a pu être envisagé comme une réussite estivale. Une erreur qui deviendra évidente dès les catastrophiques projections tests, lesquelles entraîneront de profondes transformations et d’importantes séquences de tournage additionnel (les 23 dernières minutes du récit seront purement et simplement expurgées à la faveur d’une nouvelle fin) et la date de sortie repoussée au mois de décembre de la même année.

Mais qu’importe, avec 39 millions de dollars récoltés dans le monde, La petite boutique des horreurs a des airs de bon gros four des familles. Il faut dire qu’à bien des égards, le film est en avance sur son temps. Cette année-là, les grands succès sur le sol américain s’appellent Top Gun, Crocodile Dundee ou encore Platoon. Reservoir Dogs, le premier Tarantino, ne sortira que six ans plus tard, et l’idée de mélanger les genres, notamment l’héritage fructueux mais encore peu étudié voire franchement mal vu, de la série B, n’anime pas les cinéphiles (et encore moins le grand public).

"Chérie, j'ai rétréci nos cerveaux !"

"Chérie, j'ai rétréci nos cerveaux !"

Or, c’est précisément l’énergie qui pulse au cœur du film de Frank Oz. Cette Petite boutique des horreurs déborde d’amour pour les créatures de latex, les monstres baveux à mi-chemin entre La Révolte Des Triffides et les cosses de L'Invasion des profanateurs de sépulture. Dans un registre fictionnel, on retrouve ici quelque chose de l’esprit de collage qui animait The Movie Orgy de Joe Dante, sorte de documentaire expérimentale réalisé en 1968.

Tous les personnages sont autant de déclarations aux archétypes ou étrangetés du cinéma d’exploitation des années 40, 50 et 60. C’est évidemment le cas de celui qu'interprète Steve Martin, savant-fou réinterprété par la folie douce du metteur en scène, devenu ici un redoutable concurrent amoureux, mais surtout, un dentiste à la petite semaine, prenant son pied à torturer ses patients. Il rencontrera logiquement, le temps d'une scène anthologique, un client maso, bien décidé à se faire maltraiter la tronche, en la personne de Bill Murray, idéal en factotum à la perversion hilarante. D'hilarité il sera question jusqu'au bout avec le bon docteur, puisque c'est une crise de rire convulsive qui aura raison du médecin, dans des circonstances délicieusement crapoteuses.

La perversion tient également un rôle central dans le couple meurtrier que forment Seymour et Audrey II. Le petit fleuriste pâlot est-il plus attiré par sa collègue niaiseuse, ou les promesses de réussite matérielle que lui fait sa plante carnivore ? Et si finalement, ce n'était pas cet orifice béant, cette bouche tantôt purpurine, tantôt violette, qui motivait profondément notre héros ? Sorte de dantesque vagina dentata, Audrey II nous renvoie à la fascination délirante et démente de l'homme pour une sorte de féminin perçu comme intrinsèquement menaçant et fascinant, pour mieux nous moquer. Une idée qui marquera la pop culture, jusqu'à éclore dans la récente série animée Harley Quinn, où le sidekick végétal de Poison Ivy s'avère un hommage direct à la plus belle des plantes carnivores.

Mais cette mosaïque démente ne serait rien sans les chansons composées par l'immense Alan Menken. Le compositeur de La Petite Sirène, La Belle et la Bête n'est pas seulement un magicien musical made in Disney, comme il l'a encore prouvé récemment avec Sausage Party, il est tout aussi brillant quand il s'agit de détourner formules et standards, nous faire guincher avec démence. Et les chansons invraisemblablement entraînantes de La petite boutique des horreurs ménagent avec autant d'entrain les rengaines entraînantes que les jeux de mots foireux. Condensé d'hommages et de détournements, les paroles nous abreuvent d'une folie douce qui confère au film beaucoup de son charme.

Une consultation d'un genre nouveau

Une consultation d'un genre nouveau

TERREUR VEGAN

Les spectateurs qui ont découvert le film en 1987, et tous ceux qui leur ont succédé trente années durant n'ont pas pu poser les yeux sur sa fantastique fin originelle, celle qui déplut profondément au public des projections tests et poussa la Warner à renoncer au climax du film. Ce dernier durait 23 minutes et avait coûté pas moins de 5 millions de dollars, une sacrée somme pour l'époque. Il sera remplacé par une conclusion très timide, au cours de laquelle la carnivore Audrey II est détruite à coup d'électricité, à la faveur d'une explosion à la mocheté légendaire.

Pourtant, la conclusion du récit était follement épique. On la crut longtemps perdue, alors qu'elle attendait simplement que quelqu'un lui redonne vie, et ressuscite ce film maudit.

L'épilogue véritable pointa d'abord le bout de son nez en tant que bonus, à bord d'une édition DVD de 1998. Ces 23 minutes étaient alors dans une copie de travail non-finalisée, en noir et blanc, aux effets spéciaux encore inaboutis et au mixage son aléatoire. Il aura fallu patienter jusqu'en 2012 pour cet orgasme de science-fiction old school, qui évoque autant Godzilla, que Gorgo ou King Kong. Audrey II y dévore Seymour et l'objet de son affection, avant que ses innombrables boutures ne soient vendues partout dans le monde. Et le récit de devenir franchement frappadingue, narrant avec gourmandise la destruction de notre civilisation par des plantes géantes, manifestement amusées de notre bêtise et de l'incapacité de l'armée américaine à enrayer leurs plans de domination globale.

Et c'est alors un véritable festival de reprises et d'hommages, porté par le score de Menken, plus dansant et déluré que jamais. Surréaliste et tripant, La petite boutique des horreurs se transforme alors en festival inclassable et euphorisant, qui semble avoir parodié et compris, des années avant son arrivée, la mode hollywoodienne du destruction porn, ici ramené à un geste enfantin de pure jouissance.

La scène coupée la pluschère de l'histoire du cinéma ?

La scène coupée la pluschère de l'histoire du cinéma ?

Ce miracle archéologique aura demandé de longues fouilles afin de retrouver les négatifs originaux, éparpillés entre Los Angeles, Londres, et des entrepôts au Kansas. Un travail de fourmi qui nécessita ensuite de finaliser, en respectant les techniques originelles, quantité d'effets inachevés. Effets follement ambitieux qui multiplient des techniques complexes : des décors miniatures construits plusieurs fois, avec des tailles et proportions valables, tout comme les plantes géantes elles-mêmes filmées avec plusieurs caméras et des vitesses différenciées de défilement de pellicule, afin de permettre la création de perspectives folles et d'images hallucinantes.

Et toujours, une maîtrise passionnante dans l'art de la marionnette, l'apport évident de Frank Oz, véritable illusionniste donnant ici la pleine mesure de son art. Que les descendants d'Audrey pulvérisent un cinéma jouant Jason et les Argonautes ou avalent un métro aérien à la manière du gorille de Skull Island, chaque photogramme devient l'occasion d'un pur fantasme de cinéma. Une apothéose inoubliable, d'autant plus importante pour le film qu'elle constitue son apport majeur, cette apocalypse étant absente de la comédie musicale de 1982. Autant de trouvailles et d'expérimentations que font de La petite boutique des horreurs beaucoup plus qu'une simple curiosité pop et oubliée.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter