La filmographie de Bertrand Blier est régulièrement citée parmi les plus inspirantes, riches et créatives de leur époque. On ne compte plus les œuvres célébrées, de Buffet froid à Tenue de soirée, de Préparez vos mouchoirs aux Acteurs. Au sein de cette brochette de travaux iconoclastes et poétiques, demeure une énigme, une bizarrerie dérangeante, encore nimbée d’une aura de scandale et d’insuccès.

Calmos a beau être depuis quelques années (enfin) auréolé d’une petite réputation de culte, le film demeure difficile à voir, et n’est guère défendu que par les amateurs du cinéaste ou les cinéphiles en quête de pépites inclassables. Il est donc urgent de le réhabiliter, le revoir et comme ses héros, de s’y perdre.

SE CALMER ET BOIRE FRAIS

De prime abord, Calmos a des airs de comédie paillarde, voire égrillarde, au programme légèrement revu et rehaussé par Bertrand Blier, certes étrange, mais tout à fait accessible à qui souhaite rire entre deux tartines de pâté.

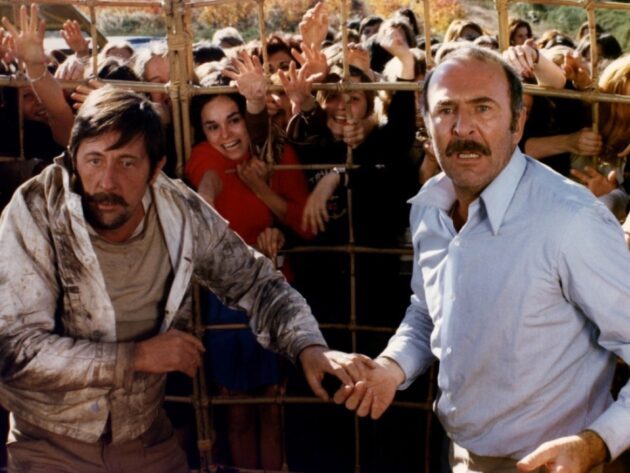

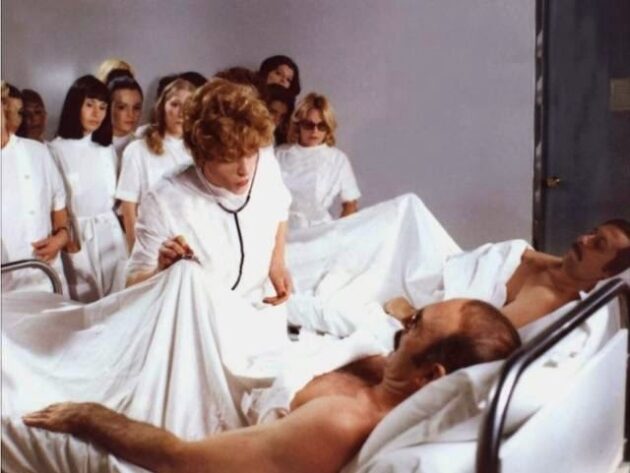

Paul est un gynécologue reconnu, que sa condition – professionnelle comme conjugale – a aigri. Au détour d’une rue, il s’emporte contre une femme qui a le malheur de lui demander un renseignement. À cette occasion, il rencontre Albert, quidam également lassé des frasques féminines, et le duo fraîchement formé prend une décision radicale. Ils vont faire sécession de la gent féminine, du monde moderne, pour se consacrer à la seule chose qui compte véritablement, la bonne chère.

Dialogues truculents, dont la moindre pause, la plus infime inflexion, apparaît ciselée avec une précision chirurgicale, comédiens rabelaisiens et fantaisie volontiers grivoise... l’ouverture de Calmos laisse à penser que le réalisateur, après le succès générationnel de Les Valseuses, n’est pas en quête de renouveler l’exploit, préférant un rire de carabin, plus classique, que seule sa langue invraisemblablement gourmande, toujours aux portes de l’absurde, permet de distinguer du tout-venant. Si on n’y prête pas attention, le petit village où officie le curé joué par Bernard Blier pourrait être peuplé d’autant de Jean Lefebvre et de Michel Galabru.

Sauf que la machine ne tarde pas à s’emballer. Ces messieurs ne veulent pas souvent jouir de la compagnie des hommes, se la coller et se la couler douce, crouler sous les croûtes de fromage et se noyer dans le Madiran. Non, ils veulent quitter définitivement les bonnes femmes, fuir leurs exigences, leurs demandes, leur monde. Se retrouver entre bonshommes, quitte à déclencher une nouvelle guerre mondiale. Et c’est là que la fable Blierienne revient, en force, plus grandiose et folle qu’on ne l’attendait, et c’est là surtout que Calmos devient assez fou pour embraser son époque.

LA RECETTE DE LA TEMPÊTE PARFAITE

En 1974, Les Valseuses a rencontré, charmé et secoué le public hexagonal, et ce ne sont pas moins de 5,7 millions de spectateurs qui ont découvert les tribulations de Gérard Depardieu, Miou-Miou et Patrick Dewaere, mises en scène par Bertrand Blier. Tout va donc pour le mieux pour le plus prometteur des réalisateurs, qui travaille alors à la préparation de Préparez vos mouchoirs, avec le même trio de comédiens.

Nous sommes en 1975, et a lieu l’Année Internationale des Femmes, initiée par les Nations Unies, au retentissement mondial, largement repris en France, où la loi Veil a provoqué de très vifs débats sociétaux en janvier de la même année. Enjeu national et clivant, le féminisme est sur toutes les lèvres. Une situation qui va modifier les plans de Blier et de son co-scénariste, Philippe Dumarçay. Le sujet est explosif ? Ils en feront la plus féroce bouffonnerie imaginable, reprenant toutes les revendications des militantes féministes, tous les griefs, tous les slogans et mots de ralliement... pour les appliquer aux hommes. Ces derniers deviennent victimes de violence sexuelle, objets constants de concupiscence, sujets de brimades, et on les représente rêvant d'une société utopique où ils échapperaient à la domination féminine.

Certainement pas désireux de caresser le public dans le sens du poil, l’artiste ne cherche jamais à résoudre les conflits de ses “héros”, ne joue pas la réconciliation masculin-féminin et pousse son intrigue dans ses derniers retranchements de dinguerie. Il se moque bien de l’air du temps, n’accorde pas la plus petite importance aux évènements de 1968, encore tous frais et dont les effets commencent à peine à se faire jour dans la société française, tout comme il n’accorde pas grande attention aux cicatrices loin d’être refermé au sein de la société par les luttes entourant le passage des lois Newirth et Veil.

Autant dire qu’il fonce contre un mur d’adamantium, avec la prestance d’un TGV lancé à pleine balle. Et le résultat ne se fait pas attendre. La critique, tout à fait insensible aux Valseuses, est cette fois vent debout (un auditeur du Masque et la Plume comparera le traitement qui est fait des Femmes dans Calmos à celui des juifs par les nazis). Les uns crient à l’agression réactionnaire, les autres à l’étalage licencieux du vice. Le public s’étrangle et boude, les militantes féministes reçoivent l’œuvre comme un crachat goguenard.

Avec 740 000 entrées en fin d’exploitation, Bertrand Blier a divisé son public par six depuis son précédent film. Un échec qui lui fera dire, au micro de Pierre Murat de Télérama, en août 2010 : “Calmos est la plus grosse connerie de ma vie”. Mais c’est peut-être aussi la plus belle.

LE BLIER ULTIME ?

Aujourd’hui encore, le film a tout pour provoquer la sidération. L’apparente désinvolture avec laquelle il traite la condition féminine, pour en faire le motif premier de désaffection, puis de rejet total, des hommes, a quelque chose d’intensément violent, et de profondément insensible. S'il s’agit bien d’un éloge de la phallocratie, d’un doigt d’honneur cosmique au féminisme et à son message politique, il faut tout d’abord reconnaître l’invraisemblable liberté de ton, l’espèce de panache irréductible qui anime l’entreprise.

En prenant tous les risques, en jouant la carte de la terre brûlée, jusqu’aux arpions du public qui aurait pu goûter une farce antiféministe, le film nous donne néanmoins à comprendre qu’il est plus qu’un rot masculiniste, et probablement toute autre chose. Dans la présentation qu’en fit le cinéaste pour Studio Canal, on pouvait l’entendre dire, assez simplement et avec évidence “Calmos doit être pris comme une farce énorme, écrite avec la plus entière mauvaise foi et qui, par le biais de cette mauvaise foi, débouche sur l’humour”. Il ira plus loin dans un entretien de 2019 accordé à FilmoTV, disant, quand on lui demande si le récit appartient au régime de la fable : "Oui, là on est totalement chez Jonathan Swift", l'auteur du Voyage de Gulliver.

Et à bien y regarder, si on peut être encore mis mal à l’aise par le mauvais goût puissant qu’arbore l’œuvre (comme lors de la scène de viol de Jean-Pierre Marielle par Brigitte Fossey, aussi dissonante, dérangeante et violente en 2020 qu’en 1976), cette dernière prend néanmoins soin de penser contre elle, jusqu’à se retourner comme un gant.

Car quand nos deux héros engendrent une guerre civile entre hommes et femmes, c’est l’occasion pour Blier de multiplier les marques de son style, qu’ils portent là avec une dinguerie pop qui ne retrouvera jamais d’équivalent chez lui. Bien sûr, l’inquiétante étrangeté de Buffet Froid, la rêverie ouatée de Tenue de soirée imposeront de sublimes anomalies au cinéma hexagonal, mais elles seront teintées d’une inquiétude tout à fait étrangère à Calmos. Plus champêtre, plus coloré, plus lumineux jusque dans ses saillies mongoloïdes, le métrage les surclasse dans la démence.

LA FAIRE À L’ENVERS

Et quand vient l’heure de clore son récit, le réalisateur ne laisse guère de doute quant à la stupidité qui a rongé le corps et l’âme de ses protagonistes. Dans une pirouette entre Ionesco et Dali, ils nous les révèlent pour ce qu’ils sont devenus : deux êtres minuscules, quasi-microscopiques, perdus dans un vagin.

Ce n’est peut-être pas un hasard, si un autre film à l’absurde férocité, jouant du retournement ontologique comme arme de destruction massive, a été reçu presque 40 ans plus tard, dans une atmosphère de malaise palpable. Jacky au royaume des filles, lui aussi, second long-métrage de son auteur après un premier succès devenu instantanément culte, s’amusait pour questionner, à renverser les codes de la domination masculine.

Œuvres dont le message est peut-être de ne pas en avoir, ou en tout cas de ne pas porter de sens aisément réductible à un slogan, elles peuplent l’inconscient des cinéphiles, comme autant d’étonnants récifs, qui n’attendent que de couler les navires des certitudes et de la pensée trop polie.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Hier soir j’ai regardé environ 1 heure de ce film, la fin je précise, j’ai 60 ans, ce film est nul, obscène, abjecte, la fin est digne d’un x de seconde zone.

En roue libre ,plus de frein

Ce film est juste un énorme wtf légendaire. Les années 70 quoi. Et quel final d’anthologie totalement surréaliste. Déjà que le reste du film est plutôt bien frappé. Mais là, c’est le pompom ^^

Il faut arrêter le Chiroubles, mon ptit bonhomme!

Quand Blier tentait de créer un film qui se rapproche plus de Fellini et de Bunuel que de son précédent « les valseuses » qui lui empruntait à « Orange Mécanique », ça donne ce résultat proche du baroque sexuel…

L’aspect visionnaire du film (notre société devenant une gynécocratie adepte de la déconstruction masculine et encore l’époque va plus loin avec des personnes qui appellent à éliminer les hommes !) est agrémenté de gauloiseries généreuses et autres scène champêtre de boustifaille.

Marielle et Rochefort au top dans leur rôle de gynécologue et de maquereau écoeurés par l’attachement qu’ont les femmes pour eux, et qui vont servir d’esclaves fournisseurs de semence (le monde rêvé pour certaines misandres !)

Chef d’oeuvre très en avance sur son temps.

Si je vous dis maquis, qu’est ce que vous me répondez ?

Rochefort Marielle et un petit Piéplu qui se ballade. Une pépite que ce film.

@的时候水电费水电费水电费水电费是的 Simon Riaux.

Désolé je ne suis pas abonné à l’article.

Je suis une pince je sais.

j’ai dû interrompre la vision de ce film de Blier quand le gyneco était là a bouffer son sandwich ..avec la gonzesse sur la table d’examen,

d’autant plus qu’elle était touffu, genre année 70 !

j’en eu la nausée et arrêté cette « introduction » du film….

Bonjour.

Il faut écrire « faire bonne chère » et non « faire bonne chair ».

Faites attention à l’orthographe… sinon ça fait amateur.

Et ce serait dommage, vu la qualité globale du site !

😉