Dix-sept ans après sa sortie, Big Fish demeure un film de Tim Burton unique au sein de la très riche carrière de son auteur. Retour sur une aventure hors du temps et embuée de larmes.

Un homme et son père réunis par la maladie. Des années de silence, nouées par autant de récits invraisemblables, imaginés par un paternel se rêvant toujours au centre de l'histoire. Et si Edward Bloom n'avait jamais menti à son fils, mais tenté de lui transmettre les secrets chatoyants d'une vie trop remplie ?

C'est ainsi que démarre une des oeuvres les plus personnelles de Tim Burton, sans doute pas la plus représentative de sa carrière, mais un long-métrage qui demeure un des plus émouvants des années 2000, une ode à l'imaginaire et à la création qui reste comme une des plus fortes propositions de son auteur.

Pris dans les toiles du souvenir

Pris dans les toiles du souvenir

PAIRE DE PÈRES

En 1998, Daniel Wallace écrit le roman Big Fish : a Novel of Mythic proportions. Comme il est de tradition, les représentants de son éditeur tentent de vendre les droits d’adaptation avant-même la sortie de l’ouvrage, et grâce à l’entremise du scénariste John August, c’est la Columbia qui mord à l’hameçon. Au sein du studio, Bruce Cohen et Dan Jinks pensent que ce matériau, qui met en avant l’imaginaire et la filiation, possède tous les atouts pour séduire Steven Spielberg. Ils visent juste, et le réalisateur compte s’atteler à l’adaptation juste après Minority Report, et faire monter à bord Jack Nicholson.

Mais le développement est compliqué, et Arrête-moi si tu peux sera bientôt en mesure d’être tourné. Spielberg fait son choix, et la Columbia doit trouver un autre metteur en scène. Le cinéaste et le producteur qui vont s’emparer du projet ne pourraient être plus indiqués. Le roman traite des rapports complexes entre un père et son fils, narrateur invétéré de récits absurdes, qui ont progressivement creusé un gouffre entre eux.

Etrange Edward Bloom, insupportable et adoré

Etrange Edward Bloom, insupportable et adoré

Le réalisateur Tim Burton n’était pas proche de ses parents, mais il vient de perdre son père, puis sa mère à deux ans d’intervalle, alors que lui-même découvre les joies de la paternité. Autant dire que son univers est brusquement chamboulé et que la rébellion parfois un peu puérile de ses héros ne l’attire plus autant que jadis. La lecture du script d’August est un choc.

La réaction de Richard D. Zanuck, qui vient de produire avec lui La Planète des singes, est identique, et le producteur, pas réputé pour suivre les metteurs en scène, veut absolument travailler à nouveau avec Burton sur l’adaptation. Il faut dire qu’il est le fils du légendaire Darryl F. Zanuck, mythe hollywoodien et tyran génial, qui fit virer son propre fils de la Fox. Pour lui aussi, cette histoire de conteurs en mal d’amour est bouleversante. La machine est lancée.

Le cirque, coeur palpitant du film

Le cirque, coeur palpitant du film

LE FILM DE LA RUPTURE

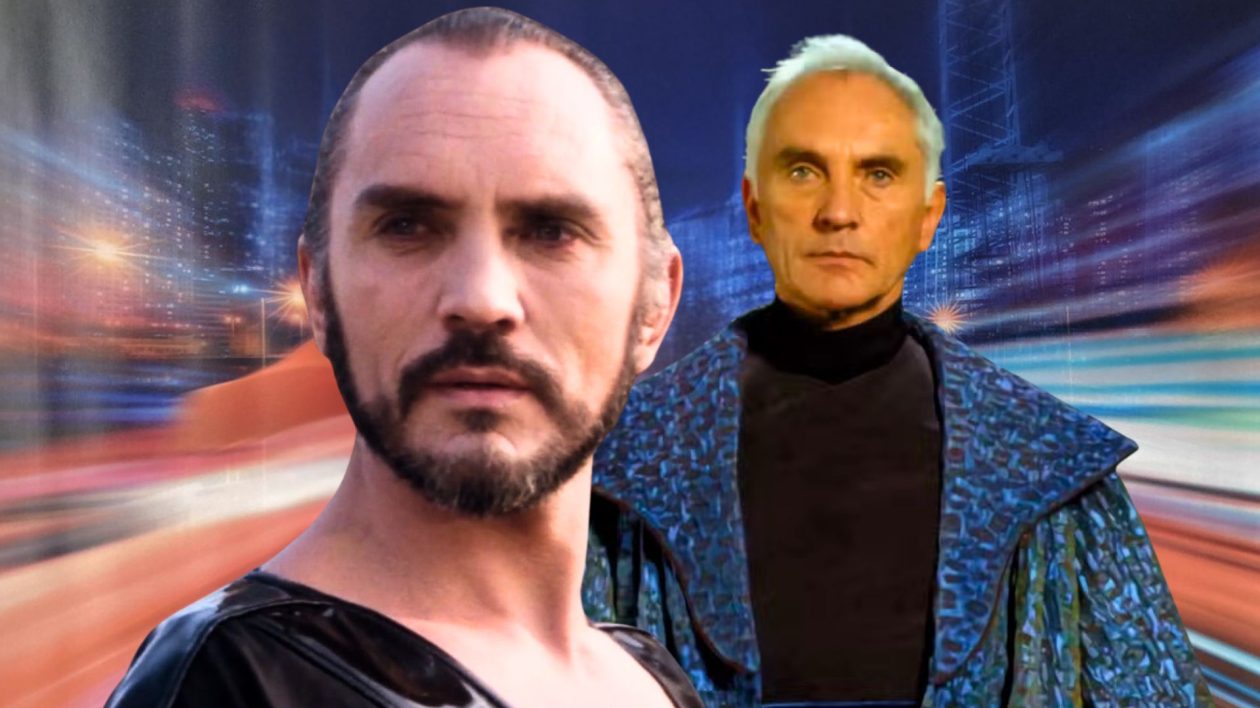

Il est de coutume de voir La Planète des Singes comme le film de la rupture au sein de la carrière de Tim Burton, jusqu’alors d’une singulière cohérence. Le réalisateur y céderait aux sirènes du grand spectacle, et on trouverait en germe dans ce blockbuster éreinté à l’époque par le public et la critique tous les ingrédients qui éclateront dans la suite de ses travaux, notamment lors de son retour dans la maison Disney.

Mais à bien y regarder, si le film montre combien l’artiste est à bout de souffle, en manque d’inspiration, et a du mal à renouveler les formes de son cinéma, La Planète des Singes en prolonge encore beaucoup de motifs. Fin de cycle à n’en pas douter, mais une fin loin d’être actée. En revanche, Big Fish saisit par la quantité de contrastes qu’il établit.

Philosophiques tout d’abord. Adieu les misfits, au revoir les freaks, si les être bizarroïdes traversent encore l’écran ici et là, ses deux héros, Bloom père et fils, sont deux individus parfaitement intégrés. Edward est une figure de sa communauté, et sa descendance, un exemple de réussite économique, professionnelle et familiale. Plus besoin de se masquer derrière une révolte de façade ou le sentiment adolescent de n’appartenir à aucun groupe. Tout le scénario du film raconte justement cette acceptation, cette prise de conscience brutale et vertigineuse : les monstres n’existaient pas, il n’y avait là que des hommes, à la hauteur de leur légende.

Des couleurs jamais vues chez Burton

Des couleurs jamais vues chez Burton

La rupture est également visuelle : non seulement on ne trouve plus beaucoup de créatures ou de monstres (le plus souvent à la limite de leurs propres parodies), mais la photographie est totalement bouleversée. Les ténèbres laissent la place à la lumière, les motifs burtonien à base de rayures se sont fait la malle. Une chaleur mordorée s’est emparée de l’image, et le film ne joue plus du tout sur les ressorts de l’horreur victorienne ou des classiques du gothique. Au contraire, le sentiment de pénétrer un bain chaud pour se glisser dans une réinvention de l’âge d’or d’Hollywood est prégnant.

La rupture se fait aussi dans la représentation des sentiments. Surpuissants et monolithiques chez le réalisateur, ils se parent ici d’une étonnante complexité. En témoigne le rôle d’Helena Bonham Carter, un des plus touchants de toute son œuvre. Elle interprète une femme mythique, que sa légende précède, à la fois fantasme, maîtresse, mais aussi idéal féminin déréalisé. Impossible de tout à fait savoir quelle est la relation qui l’a unie au paternel Bloom, mais la sincérité, le mystère et l’insondable mélancolie qui l’entourent donnent au film beaucoup de sa force. Une puissance qui tranche avec les personnages purs et parfois unidimensionnels chers au réalisateur.

UN TESTAMENT AVANT L’HEURE ?

Les raisons d'être bouleversé par le film sont nombreuses, et chacun trouvera dans ses innombrables motifs une raison de céder à l'émotion. Entre l'amour impossible liant Bloom à une femme qui traverse sa vie, en passant par l'angoisse permanente d'être incompris, jusqu'au bouquet final en forme de total abandon de soi, le métrage regorge de séquences riches et susceptibles de nous transpercer le coeur de part en part. Mais pour les cinéphiles, ou tout simplement les spectateurs amateurs de Tim Burton, Big Fish recèle un niveau de lecture supplémentaire qui en fait un geste à la fois risqué et irrésistible.

Le père Bloom, qui s'est perdu durant des décennies en anecdotes plus grandes que les destins, récits mégalos et motifs connus de tous, c'est évidemment Tim Burton lui-même. Avec Big Fish, l'artiste se questionne sur le statut de tous ses films précédents. Méritait-il de nous emporter, fallait-il vraiment que nous le suivions, et doit-il vraiment rester ce conteur référentiel, à l'esthétique connue de tous ? Ce vieil homme qui demande à son fils d'imaginer son trépas, qui lui donne le pouvoir d'inventer sa mort, c'est bien sûr Burton lui-même, demandant à son public de lui accorder une porte de sortie, d'accepter qu'il explore le cinéma d'une autre manière.

Tim Burton, préparant son grand plongeon

Tim Burton, préparant son grand plongeon

Et quand le fils, génialement interprété par Billy Crudup, découvre à l'occasion d'obsèques dantesques que les contes n'étaient pas que des contes et que les compagnons de route de son paternel ont bel et bien existé, c'est Burton nous encourageant à revoir son oeuvre, ré-interpréter ses films. Tout n'était pas faux dit-il, et pour quantité de monstres, de figures grostesques et d'univers difformes, il y avait toujours une assise émotionnelle. On peut regretter le virage, plus conventionnel, mécanique et propret que prendront les travaux du réalisateur après Big Fish, mais ce qui fait sa force, c'est soudain comprendre que l'auteur l'avait annoncé, et avec un sens du tragique qui impressionne.

En 2003, déguisé en vieil homme rêvant de devenir un poisson, Tim Burton nous annonçait sa mue, nous suppliait de le laisser s'en aller dans la grande rivière des histoires, alors qu'il était sur le point de quitter le 7e Art que nous connaissions. Ce testament, ce geste, c'est peut-être ce qui fait de Big Fish un de ses films les plus sincères et bouleversants.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Pour moi c’est un gros ratage, le plus mauvais film de Burton.

Dans un genre similaire Tideland de Gilliam est bien meilleur.

Heureuse de vous rejoindre sur ce sujet.

J’adore ce film et prends grand plaisir à le revoir régulièrement. Pour moi, c’est une invitation au rêve et à la fantaisie. A l’originalité, à la profonde et intense sensation de vivre en dehors de nos petites vies. Sans parler du casting extraordinaire ! Un chef d’oeuvre !

Une pure merveille ultra souscoté

Sympa, touchant mais trop « Disneyifié » pour moi. Je place au sommet les deux Edward. Edward aux Mains d’Argent et Ed Wood. La mélancolie et l’expressionnisme gothique s’y expriment avec moins de clichés et plus de profondeur

Big Fish. Mon Burton préféré. Peut être le plus hybride de Burton. A la fois encore fou, merveilleux et étrange, comme on aime chez Burton. Et pourtant déjà si commercial, si marketing, si « coloré ». Il y a énormément de parallèle entre le personnage principal et Tim Burton lui-même. Il est très intéressant à décortiquer. Ce qui en fait pour moi l’un de ces plus personnel, beau et touchant. C’est pour moi son Testament.