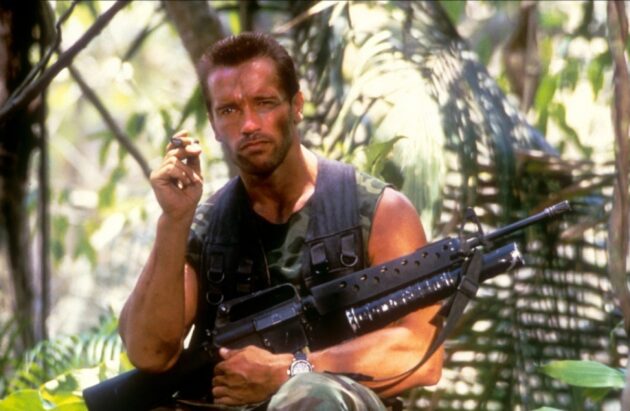

Avec ses gros muscles et sa grosse bête, Predator est encore aujourd'hui l'un des sommets du cinéma d'action des années 80, tout en parvenant à en détourner les principes.

Lors de sa sortie en 2018, The Predator a été reçu assez froidement par les fans de l'alien chasseur. Il est vrai que la production tourmentée du projet s'est vue à l'écran, au point d'amoindrir l'impact derrière la caméra de Shane Black, ancien acteur et script doctor du chef-d’œuvre inaugural de John McTiernan.

Néanmoins, en revisitant la franchise culte à laquelle il a contribué, Black a mis au centre de son film une idée merveilleuse : un casting de soldats atteints à divers degrés de stress post-traumatique. Une proposition éclairée, qui n'a pourtant jamais été explorée par les autres suites du premier film. Et c'est étonnant, puisque Predator porte en lui un regard passionnant sur le traumatisme militaire.

Arnold Petit deviendra grand...

Arnold Petit deviendra grand...

Welcome to the Jungle

Pour mieux appréhender cette lecture du long-métrage de 1987, il est important de revenir à ses origines. Produit au cœur d'un cinéma reaganien fier et patriote, Predator est d'abord né d'une blague de studio, jugeant que Rocky Balboa ne pouvait plus avoir d'opposant sérieux après le quatrième opus de ses aventures. Certains producteurs se sont amusés à dire que le boxeur devrait au moins combattre un extraterrestre, ce qu'une poignée de scénaristes a finalement pris au sérieux.

Une fois le producteur-roi Joel Silver sur le coup, John McTiernan est embauché suite au succès de son long-métrage Nomads. Predator sera le premier blockbuster de sa carrière, et Arnold Schwarzenegger ne tarde pas à rejoindre la joyeuse bande, convaincu par le concept de ce film de guerre vrillant vers la science-fiction. Pour autant, la présence de l'ancien bodybuilder amène avec elle quelques règles tacites, notamment liées au carton de Commando. De l'action bourrin et des one-liners bien senties, voilà ce que doit contenir Predator.

La dernière chance au dernier moment

La dernière chance au dernier moment

Or, la grande malice du film est de parvenir à justement détourner les codes du "Schwarzy movie". Avec son introduction badass et la musique épique d'Alan Silvestri, Predator démarre sur les chapeaux de roue, et respire la testostérone en sublimant une poignée de main qui se transforme en bras de fer et d'autres attitudes de kékés de son escouade des forces spéciales. Nous voilà dans une certaine zone de confort, aux côtés de personnages qui s'assument comme des êtres de cinéma, des soldats auto-persuadés de leur immortalité. Les muscles hypertrophiés de Dutch, le protagoniste incarné par le futur gouverneur de Californie, en sont le symbole le plus évident.

Tout le premier acte est ainsi tourné vers l'image d'une guerre déréalisée, assez révélatrice de l'impact de l'administration Reagan sur Hollywood. A ce sujet, il est d'ailleurs fascinant de savoir que la première scène d'action du film, où la troupe de Dutch attaque un camp de rebelles dans la jungle du Guatemala, n'a pas été tournée par John McTiernan, mais par la seconde équipe. Si le réalisateur est le premier à désavouer la séquence, elle contribue pourtant au propos global du long-métrage, tant sa mise en scène quelconque à base d'inserts s'intègre aux standards de l'époque. Predator débute comme un film d'action normatif, pour mieux mettre en valeur sa dichotomie.

Quand la chasse accourt

En bref, en plus d'apporter un changement progressif de genre cinématographique, l'arrivée de l'extraterrestre crée un contraste par la brutalité des meurtres qui s'ensuivent. L'équipe de Dutch se retrouve soudainement désemparée, et même apeurée par cette menace capable de se rendre invisible. Le Predator est avant toute chose l'image d'une mort qui frappe implacablement, telle une vision modernisée de la Grande Faucheuse.

Face à ce spectre, l'idée de génie de McTiernan est de concentrer sa réalisation sur l'omniprésence et l'omniscience de l'antagoniste. Il est aujourd'hui presque cliché de dire que la jungle est un personnage à part entière du film, mais c'est pourtant vrai. Le cinéaste en fait un terrain de jeu claustrophobe, une extension presque allégorique du Predator. Par la tridimensionnalité de plans magnifiquement composés, McTiernan surcharge ses cadres et bouche les issues par des feuilles au premier plan, et autres branches parasites.

L'occasion de saluer le génie de Stan Winston

L'occasion de saluer le génie de Stan Winston

Il résulte de cette démarche puissante un jeu parfait sur la profondeur de champ. En changeant régulièrement la mise au point de l'avant à l'arrière-plan, Predator incite à un regard actif dans le visionnage, faisant de sa caméra un œil qui plonge le spectateur dans cet environnement hostile où le danger peut venir de tous les côtés. L'exemple le plus marquant est à chercher lorsque Dutch échappe à la créature en sautant d'une cascade, avant de s'écrouler, épuisé, sur les bords de l'eau. L'objectif est focalisé sur lui, mais laisse suffisamment de place au lac derrière lui pour qu'on soit surpris lorsque le Predator y plonge sans prévenir.

Soudainement, les gros bras surexcités que le film dépeint sont contraints à l'inaction, à la précaution qui mène d'ailleurs à la scène la plus flippante du récit, lorsque l'équipe attend dans les fourrés que le Predator tombe dans leur piège. Finis les one-liners et autres envolées cyniques d'un cinéma d'action conscient de lui-même. McTiernan fait évoluer progressivement son film de guerre vers le pur survival. Paradoxalement, en faisant de ses protagonistes des soldats aveuglés par cette menace nouvelle, le réalisateur lève le voile sur leur nature, comme s'il enlevait un filtre cinématographique qui les protégeait jusque-là, et les empêchait de voir ce qu'ils sont réellement : de la chair à canon.

Get to the traumaaaaa

Quand on pense au Predator, les vues subjectives dévoilant sa vision à infrarouges font partie des éléments les plus constitutifs de sa mythologie. Or, le long-métrage a justement la notion de regard au centre de son dispositif. Face à la mort de son escouade, le point de vue de Dutch sur son environnement évolue, et le pousse à adopter une forme d'animalité en accord avec le genre cinématographique adopté par la deuxième moitié du métrage.

Mais surtout, le monstre de cinéma qui donne son titre au film devient à l'occasion une bien belle métaphore. Ce que représente le Predator, c'est l'horreur indicible de la guerre, qui vient s'imposer aux yeux de Schwarzenegger. Il perd petit à petit ses couches, jusqu'à enlever son masque pour révéler son visage terrifiant. La célèbre réplique de l'acteur "T'as pas une gueule de porte-bonheur" (ou "You're one ugly motherfucker" en VO) est finalement lourde de sens. A ce moment-là, la dure réalité de la guerre, jusque-là rejetée par les personnages du film, vient frapper le héros via cette allégorie définitive sur la violence.

Predator est bien une œuvre qui traite en filigrane du traumatisme, celui qui attaque petit à petit son protagoniste qui ne l'a pas vu venir. Dès lors, on en vient à recontextualiser certaines autres idées brillantes du film de John McTiernan, comme sa dimension antimilitariste sous-entendue par le fait que l'extraterrestre ne s'en prend qu'à des humains armés. Le long-métrage se révèle d'ailleurs à l'image de sa créature : derrière l'amusement, le spectacle de la mort que le Predator transforme en sport, se cache quelque chose de plus sombre.

Ainsi, McTiernan est parvenu à une prouesse que peu de cinéastes, si ce n'est Paul Verhoeven, ont réussi à reproduire : faire du corps d'Arnold Schwarzenegger une matière bien plus malléable que celle de l'Action Man caricatural. On oublie trop souvent la beauté de la dernière image de Predator, ce gros plan sur le regard vide de Dutch, pointant vers cette jungle aperçue depuis un hélicoptère. Rarement cette montagne de muscles indestructible n'aura paru aussi fragile, aussi cassée que lors de ce final doux-amer.

Acting method : je suis un arbre

Acting method : je suis un arbre

Si le bijou du cinéma de science-fiction de John McTiernan n'a jamais eu de suite à sa hauteur, la Fox a toujours espéré ramener le personnage de Dutch pour faire un appel du pied aux fans, et ce dès Predator 2. Pourtant, il s'agirait sans nul doute du plus gros contresens fait à ce premier volet fondateur.

Marqué à vie, voire scarifié par cet affrontement, le protagoniste incarné par Schwarzenegger ne pourrait pas revenir en simple héros triomphant. Il est le rescapé d'un survival terminal, une pauvre créature humaine à jamais traumatisée par son expérience. Non seulement le film ressort grandi de ce détournement de nos attentes, mais il en vient également à faire revoir à la hausse la fragilité touchante choisie par Shane Black sur The Predator.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Un classique du cinéma Sf/action tout simplement. J’aurais aimé un Alien vs Predator avec Arnold Schwarzenegger et Sigourney Weaver.

Toute la première partie fleure bon l’agence tous risques.

Réalisation bâclée et dialogue bas du front.

La partie jungle sauve le film

Pilier des predator, pilier d’Arnold, pilier du cinéma d’action, et on peut dire petit pilier du cinéma de par son aura mondial non négligeable. Sans effets spéciaux à la matrix ce film tient la dragée haute depuis 30ans à n’importe quel blockbuster ou film de SF.

Seul Piège de Cristal ose et peut se permettre de toiser ce monument

Bref merci qui, merci Mac T!

il y avait des gardes du corps qui protegeait les autres acteurs d’un acteur Borderline sur le tournage,

je me souviens que Mc Tiernan avait demander a Schwarzy de perdre un peu de muscles, -genre 10KG- pour plus crediblecar les vrais soldats US sont tres fins, rapide et endurants,ils ne sont pas bosybuildé du tout, sur le terrain, le poid est l’ennemi,..du reste les bodybuiers sont vite à la rue dans ces condtions là aride…

.@Yamcha

Oh oui! Et quand on pense que c est Jean-Claude Vandamme qui devait être dans ce costume à l origine

« T’as pas une gueule de porte bonheur!!! »

Le making-of est sympa, on voit les acteurs sur le tournage et on aperçoit la première version du Predator qui est… bien ridicule !

Clairement le meilleur film de la séries Predator et surtout l’un des meilleur film d’Arnold !

Après 35 ans on s’en lasse toujours pas

Un des piliers qualitatifs de la filmo de Schwarzenegger, à ranger aux côtés de Terminator et Total Recall ! A l’heure où des boules de muscles à l’ego bouffi pathétique exigent dans leurs contrats qu’aucun adversaire ne puisse les battre à l’écran, voir le grand Arnold, à l’époque l’icône musclée, le héros invincible par excellence, se prendre une grosse dérouillée témoigne de son intelligence et de son humilité.

Aiguise-moi ça!

Get to the chopaaaaaa !