Je suis une légende : critique

Du roman Je suis une légende de Richard Matheson, on connaissait deux adaptations : The Last Man on Earth avec Vincent Price et Le survivant avec Charlton Heston. On se souvient surtout de la deuxième très seventies, assez basse du front et du porte-monnaie, amochée par les outrages du temps. Warner livre aujourd'hui une troisième mouture grappillant ça et là des éléments aperçus avant. Will Smith est devant la caméra, l'auteur des Batman selon Schumacher au scénario. On a peur. Mais le film n'a de cesse de surprendre par son traitement intimiste épaulé par un budget des plus conséquents.

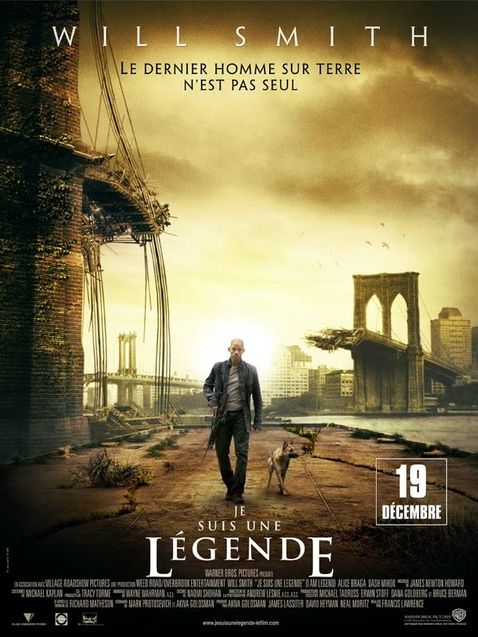

Imaginez dans un futur proche, Robert Neville, le dernier spécimen d'homo sapiens, condamné à survivre dans la Grosse Pomme après qu'un remède censément miraculeux contre le cancer a décimé les 5/6 de la population mondiale trois ans plus tôt. L'écrasante majorité du 1/6 restant a muté en une horde d'hominidés agressifs et affamés de chair fraîche. Cela tombe bien, notre héros est un scientifique de l'armée -bizarrement immunisé contre le fléau- et notre humanité mal en point a bien besoin de sa détermination à trouver le remède pour inverser le processus. Il serait aisé rien qu'avec ce résumé de pointer quelques facilités scénaristiques. Pourtant, on n'en a cure tant le tableau dantesque de cette Nature sauvage reprenant ses droits sur New York impressionne par son effrayante beauté.

Francis Lawrence a bien appris sa leçon de Seul au monde et Lost. Du premier, il réutilise le dépouillement narratif caractérisé, du second, le flash-back en va-et-vient. Je suis une légende tient longtemps la route par ce mélange de sidération visuelle (magnifique sound design) et d'attachement à suivre un homme tentant par tous les moyens de subsister sans péter les plombs. A ce titre, Will Smith démontre à qui veut l'entendre qu'il peut être un grand acteur, capable d'être seul à l'écran, combinant désespoir et tendresse pour sa chienne. Sam, substitut d'une famille disparue, est par ailleurs un personnage à part entière et certainement l'emploi le plus intelligent d'un animal dans un film depuis des lustres.

Les deux thèmes (épique survie dans un environnement post-apocalyptique plus zombies de série B) co-existent, s'effleurent même, pendant les deux tiers de Je suis une légende et finissent par se rejoindre après un climax émotionnellement dévastateur. La suite devient nettement plus convenue et surtout annulée par une tonalité religieuse pas très heureuse, transformant, du coup, le sens du mot « légende » tel que Matheson l'avait imaginé. Libre à chacun d'accepter ou non ce final en totale opposition avec le pessimisme général condamnant les hommes et leur tendance à se prendre pour Dieu. Il serait toutefois regrettable de passer à côté de la dimension mi-ludique mi-déprimante de cet immense théâtre qu'est Manhattan à l'abandon.

Lecteurs

(3.6)