Avant Possession, Andrzej Żuławski explorait l'enfer des tournages de séries Z aux côtés d'une Romy Schneider incandescente.

Troisième long-métrage du cinéaste polonais, et premier à être réalisé dans le giron hexagonal depuis son exil suite à la censure domestique de son Diable, L’Important c’est d’aimer s’est de suite imposé comme une oeuvre singulière : la critique en soulève la qualité plastique, applaudit comme elle dénigre son récit shakespearien, commente longuement la tragédie de son triangle amoureux, dissèque son casting atypique.

Malgré toutes ces palabres, ce sont peut-être bien les toutes premières minutes du film qui sont le plus aptes à marquer durablement le spectateur. C’est qu’à travers cette ouverture glaçante, Żuławski soulève les travers d’une industrie pernicieuse, laquelle donne carte blanche aux débordements de ses artistes-tyrans au détriment de ses têtes d’affiche.

Silence, moteur, ça baise

Difficile d’imaginer meilleure introduction que celle proposée par le cinéaste pour mieux rendre compte des ambitions narratives du roman original. Lauréat du prix Renaudot, La Nuit Américaine s’est appliquée dès sa publication en 1972 à dénoncer les dérives de milieux dont le glamour n’est bon qu’à tromper ceux qui en consomment les produits — alors journalisme, théâtre et cinéma sont tour à tour pointés du doigt par Christopher Frank avec une impitoyable intransigeance.

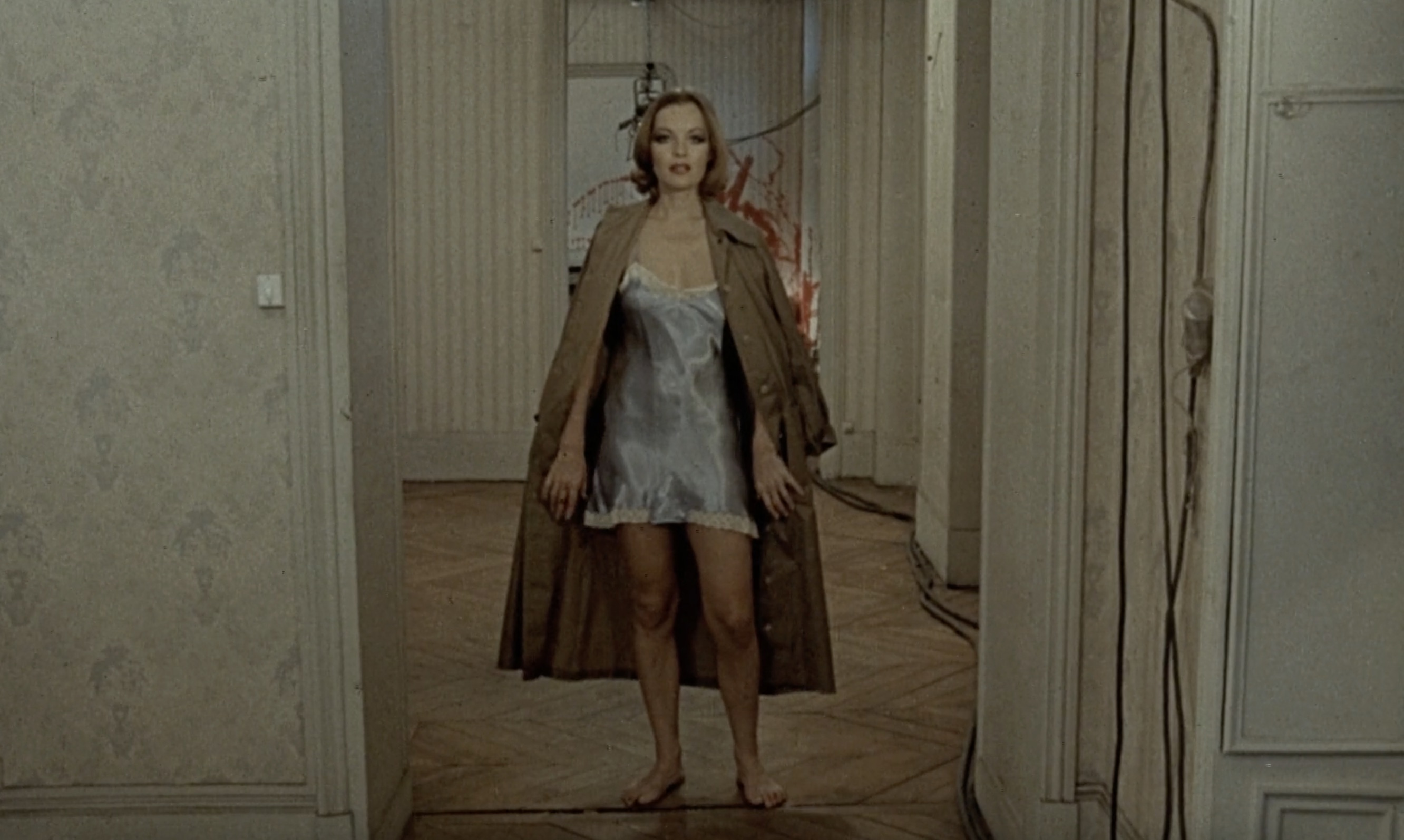

Aussi, le film débute sans préambule aucun. Romy Schneider y est filmée pieds nus, prisonnière de surcadrages dominant sa silhouette débraillée. Derrière elle, un mur maculé de sang. Hors champ, une voix impérieuse : « Recule ».

Le personnage s’exécute — le pas incertain, le regard nébuleux — suivie de près par un travelling avant menaçant. L’objectif de la caméra semble susciter la crainte chez son actrice, intraitable prédateur acculant sa proie.

« Tourne ». Docile, Schneider obéit, découvre ce faisant une scène macabre où se meurt un pauvre bougre à l’agonie. Mais point de cri, de surprise, ou d’effroi. C’est que l’horreur est factice — du moins, en apparence. Telle une flopée de charognards opportunistes, une équipe de tournage investit alors la pièce.

Le dispositif de Żuławski s’éloigne, comme s’il rebroussait chemin pour lieux laisser opérer le changement de scènes. La réalisatrice-tyran (interprétée par Nadia Vasil) continue de s’égosiller, moins pour se faire entendre par dessus le brouhaha que pour asseoir son autorité.

...

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

vu hier.

Le film a terriblement vieilli. En dehors de Romy Schneider qui est bouleversante, comme toujours, presque tous les autres acteurs jouent faux. Ce n’est pas que ce soit de mauvais comédiens, mais la direction d’acteur les pousse à théâtraliser leur jeu, dans un style assez typique d’un certain cinéma des années 70.

Un moment assez génial et troublant : (Spoiler!) au moment où Dutronc se suicide, il fixe la caméra de longue secondes, comme un adieu. Cet instant est vraiment magique.