Œuvre culte s'il en est, le comic book d’Alan Moore et Dave Gibbons s'est longtemps traîné une réputation d'inadaptable. Avant que le Watchmen de Zack Snyder ne vienne prouver le contraire dans un film aussi controversé que passionnant, un certain Terry Gilliam aurait pu lui épargner le development hell dès le début des années 90. Mais le Monty Python a dû jeter l'éponge, nous laissant à jamais fantasmer une proposition qui, de toute évidence, aurait fait sensation.

Prononcez le nom de Snyder, et vous déclencherez des débats d'une intensité égale au crash d'un poulpe géant. Si certains (dont Christopher Nolan) le considèrent comme un remarquable précurseur, d'autres reprochent à son Watchmen d'être trop proche du comic book. Comme si les grammaires du cinéma (constitué, entre autres, de musique, de montage, de jeu d'acteur...) et de la bande dessinée pouvaient si aisément se confondre.

L'existence même du long-métrage de 2009 a peut-être fait oublier à quel point l'oeuvre d'Alan Moore était jugée impossible à transposer sur un écran. Darren Aronofsky et Paul Greengrass, qui s'y sont essayés, peuvent en témoigner. Dense, mature et servi par une narration complexe, Watchmen est un monument dans l'univers des récits super-héroïques : le condenser en un film représente un défi immense. Quinze ans plus tôt, Terry Gilliam semblait pourtant bien parti pour réussir l'exploit.

L'arme fatale de Batman

Dès le début de sa publication par DC Comics en 1986, Watchmen fait sensation et devient le premier roman graphique à remporter le Prix Hugo. Le jeune producteur Joel Silver (qui s'apprête à enchaîner L'Arme fatale, Predator et Die Hard) ne s'y trompe pas : conscient de son potentiel hors-norme, et avant même que la fin soit parue, il s'associe à l'homme qui a lancé sa carrière, Lawrence Gordon, afin d'en acquérir les droits pour la 20th Century Fox.

Préfigurant les liaisons orageuses d'Alan Moore avec le cinéma, celui-ci refuse de contribuer à l'écriture. Il conteste jusqu'au principe même de l'adaptation, plastronnant que son histoire est faite pour être consommée dans son support d'origine, "dans un fauteuil, bien au chaud près d'un feu, avec une tasse de café fumant".

Mais le triomphe de Batman dans les salles en 1989 conforte les producteurs dans le potentiel de Watchmen. La responsabilité du scénario échoit finalement à Sam Hamm, un auteur de bande dessinée... qui vient de coécrire le film de Burton.

Pourtant, le projet peine à décoller. En 1991, la Fox se désengage tout en conservant une option sur la distribution. Lawrence Gordon couve les droits via Largo, une société qu'il a fondée deux ans plus tôt avec un partenariat japonais.

Lorsque Gordon quitte Largo en 1994, le bébé super-héroïque retourne au bercail : la Warner Bros. (à qui appartient DC Comics) récupère Watchmen et se met (enfin) en quête d'un réalisateur suffisamment dingue et compétent pour mener le film à terme. Le nom de Terry Gilliam émerge rapidement.

En dépit de son échec financier, l'ancien Monty Python a marqué les esprits avec Brazil en 1985. Il peut se prévaloir d'un solide bagage de dessinateur, bien pratique pour cerner les spécificités du médium, et semble de taille à assumer l'univers complexe de Watchmen. Par ailleurs, sa guerre médiatique contre Universal pour tenter d'arracher le final cut de Brazil l'a rompu aux productions accidentées. Le malheureux l'ignore encore, mais celles-ci constitueront le trait d'union de sa carrière de réalisateur...

Un scénario complètement dingue

Lorsque Gilliam prend connaissance du scénario de Sam Hamm, il comprend qu'il reste du travail. Aussi admiratif de l'architecture narrative de Moore soit-il, le scénariste a en effet jugé l'oeuvre inadaptable en l'état et opéré de profondes transformations... au point de s'éloigner sensiblement du comics.

En lieu et place de la mythique ouverture sur le journal de Rorschach, sa version débute par une scène d'action dans l'air du temps incluant des terroristes du Moyen-Orient, l'explosion de la statue de la Liberté et une équipe de justiciers menée par Captain Metropolis, quasiment réduit au rang de figurant dans le roman graphique. Les backgrounds de certains personnages sont sacrifiés, l'origine du Dr Manhattan expédiée, la mort du Comédien et d'autres moments cultes traités a minima. À l'inverse, des éléments rajoutés prennent beaucoup de place. Pour les curieux, le scénario de Hamm est disponible en ligne.

Un certain Warren Skaaren, qui a également contribué au Batman de Burton, est sollicité en renfort. Gilliam fait surtout appel à son fidèle collaborateur Charles McKeown, dont la plume a déjà servi Brazil et Les Aventures du baron de Munchhausen.

Ceux-ci rétablissent certains marqueurs emblématiques de l'oeuvre, dont la narration par Rorschach. Mais pas question de jeter tout le scénario de Hamm. Le choix est notamment fait d'en conserver son parti-pris le plus dingue : sa conclusion.

Il faut préciser que la fin du comics, telle qu'elle a été imaginée par Moore, compte parmi les principales difficultés, en tout cas la plus à même d'annihiler la suspension d'incrédulité du spectateur au sein d'un univers pourtant baroque. Même Snyder reculera devant son poulpe intergalactique au profit d'une menace nucléaire tristement plus crédible.

Hamm avait prévu une conclusion complètement différente et très méta. Dr Manhattan se laissait convaincre de remonter dans le temps pour s'annuler lui-même afin de rétablir l'équilibre dans le monde. Ozymandias était tué, concession dispensable à la bonne morale hollywoodienne. Pour ce qui est des justiciers restants, Rorschach, le Hibou et le Spectre Soyeux finissaient par intégrer notre réalité.

Exit donc la célèbre uchronie : ils se retrouvaient au beau milieu de Time Square, devant un garçon plongé dans la lecture de la bande dessinée à succès Watchmen. Celui-ci les prenait plus ou moins pour des cosplayeurs de luxe, et la police s'en mêlait. Un parti-pris fort qui aurait offert un nouvel éclairage à l'oeuvre... et suscité à n'en pas douter pas mal de débats !

Dr Manhattan remontant le temps

Dr Manhattan remontant le temps

Cette dialectique de la fidélité et de la trahison, inhérente aux adaptations, donnera au moins l'occasion d'une joute savoureuse. Gilliam ne se privera pas de critiquer la trop grande proximité du film de 2009 avec le comics, Joel Silver enfonçant le clou en déclarant Snyder "esclave" de son matériau.

La riposte de ce dernier sera aussi impitoyable qu'un spartiate : "Je l'ai fait [ce film] pour protéger Watchmen de tous les Terry Gilliam de la Terre". Le dernier mot au Monty Python venimeux : "Mon film aurait été moins beau à voir que celui de Zack. Mais avec un peu plus de couilles quand même." À côté, le Comédien est un poète et ses patates sont des caresses.

L'armée de la demi-douzaine de singes

L'armée de la demi-douzaine de singes

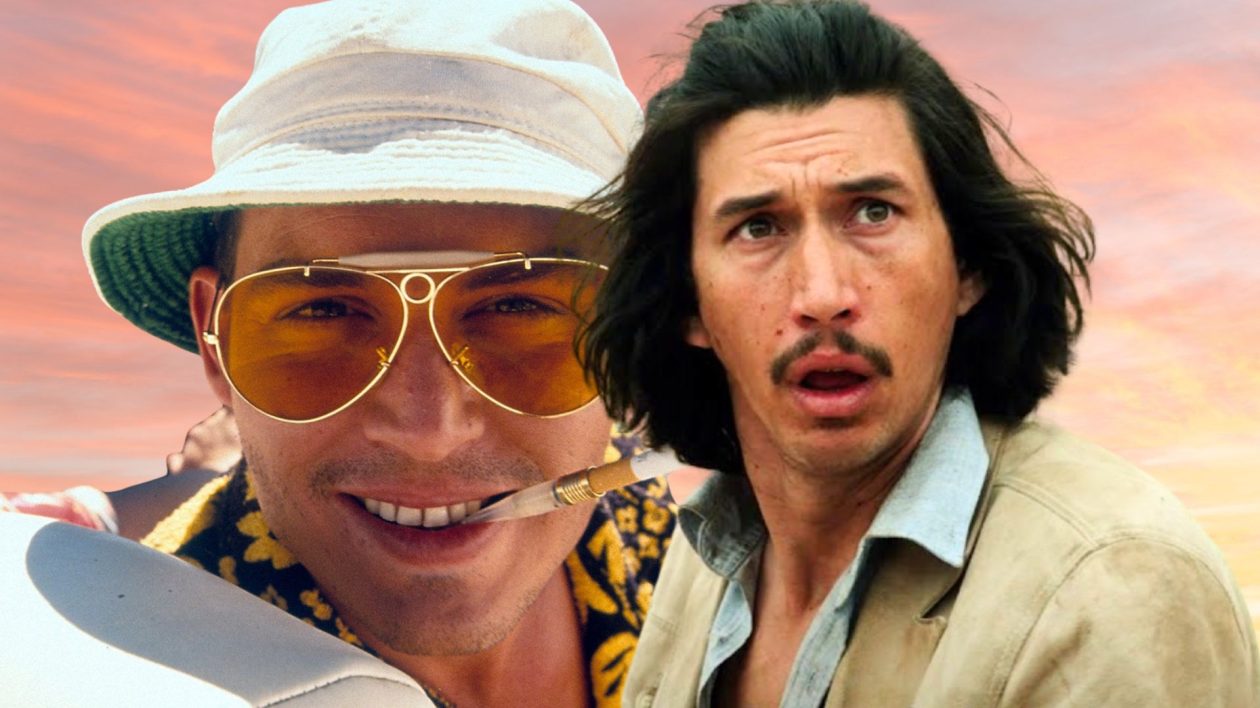

Bowie v Schwarzenegger

En parallèle, un casting intrigant commence à prendre forme. Pour incarner le Dr Manhattan, Joel Silver a une idée fixe : il veut Arnold Schwarzenegger. Le Commando du culturiste couronné star constitue d'ailleurs l'une de ses toutes premières productions personnelles. Reste à se représenter sa musculature bleutée d'entité surnaturelle si prompte à se promener dans le plus simple appareil... mais également sa crédibilité en tant que scientifique avant l'accident.

Non moins surprenant, le rôle du Hibou oscille entre Robin Williams et David Bowie. Et il ne s'agit pas d'une simple rumeur lancée par des exécutifs à court d'idées : le génial poète disparu vient d'enchaîner les deux derniers films de Terry Gilliam, et la star de pop aurait clairement manifesté son intérêt.

À rebours du long-métrage de Snyder, qui fera le choix audacieux (ou suicidaire) de se passer de superstar en tête d'affiche, les autres rumeurs s'avèrent tout aussi clinquantes : Kevin Costner ou Richard Gere en Hibou, Sigourney Weaver ou Jamie Lee Curtis pour le Spectre soyeux, Gary Busey dans la peau du Comédien...

Seulement, la conjoncture économique n'est pas idéale. Tant Silver avec 58 minutes pour vivre que Gilliam avec Les aventures du baron de Munchaunsen ont connu des dépassements de budget récents (ce dernier ayant selon certaines rumeurs explosé de 23 à 46 millions). Pour Watchmen, les deux hommes ne parviennent à sécuriser que 25 millions. Ils estiment avoir besoin du quadruple de cette somme.

Malgré le travail abattu, Gilliam se décourage et jette l'éponge. Il finit par se convaincre que la transposition est effectivement infaisable sous forme de long-métrage, et que seule une mini-série de 5 heures rendrait justice à la densité de l'intrigue. Dans la foulée, Warner abandonne à son tour le projet : après ce faux départ, Watchmen plonge dans 15 ans de development hell.

Si Joel Silver prendra sa revanche sur Moore (V pour Vendetta, La Ligue des gentlemen extraordinaires), Gilliam, lui, ira en découdre avec une autre adaptation sur laquelle plusieurs réalisateurs se sont cassé les dents : Las Vegas Parano. Zack Snyder viendra finalement à bout du monument, mais la vision du Britannique ne manquait pas de pertinence : la série de Damon Lindelof en 2019 démontrera la compatibilité du matériau avec ce format, ainsi que la fertilité de son univers.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

La version director ‘cut agrémenté de l’animé TALES OF THE BLACK FRIGHTNERS est tout simplement un chef-d’œuvre absolu!

Adaptation parfaite.

Je suis fan du roman graphique donc objectif.

Le série HBO est NULLE! Blm étant passé par-là…. très très loin du message anarchiste( de droite?) de Moore et Gibbons

La version de Snyder me suffit, mais je trouve cela toujours intéressant et fun d’imaginer ce qui aurait pu etre!

J’ai aimé Brazil et c’est tout chez ce réalisateur un peu barré. Donc nope pas intéressé par ce qu’il aurait fait de Watchmen. Snyder et la série hbo ont donné chacune approche intéressante et c’est ok.