Comédie noire et fantastique du cinéma mexicain, La vie criminelle d’Archibald de La Cruz de Luis Buñuel est un Death Note en avance et plus amoral encore.

Réalisé bien après le surréaliste Un chien andalou (1929) et bien avant l’onirique Charme discret de la bourgeoisie (1972), La vie criminelle d’Archibald de la Cruz est un bijou de la période mexicaine de Luis Buñuel. Un conte cruel, érotique et satirique qui rend hommage à la littérature sadienne ainsi qu’à toutes les obsessions (et fétichismes) de son cinéaste. À la fois drôle et transgressif, le film (sorti en 1955) est toujours aussi désarçonnant aujourd’hui... notamment grâce à son génial concept.

Archibald, homme solitaire, mais avenant, se retrouve en possession d’une étrange boîte à musique magique. Celle-ci octroierait la capacité surnaturelle à son propriétaire de trucider n’importe qui sans même avoir à passer à l’acte. Un pouvoir terrible qui ranime de vieux désirs enfouis chez Archibald, et le pousse dans le mécanisme sordide d’un jeu de massacre impitoyable. Des meurtres à distance pour lesquels il sait qu’il n’aura jamais aucune chance d’être puni.

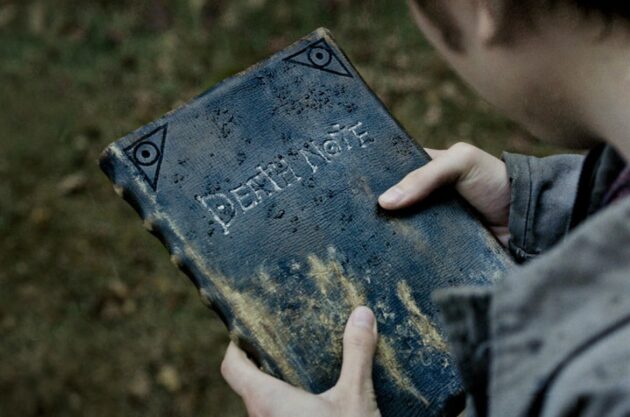

Voilà une idée qui vous rappellera peut-être quelque chose ! Un certain manga, dont la parution a démarré en 2003, utilise un postulat de départ très similaire au film de Buñuel. Car oui : ce long-métrage surréaliste des années 50 est aussi un Death Note avant l’heure.

Tueur par correspondance

La vie criminelle d’Archibald de La Cruz est une œuvre aux multiples inspirations – et sans doute à l’origine de beaucoup d’autres. On y retrouve la fantasmagorie romantique des Nouvelles fantastiques de Théophile Gautier, la morsure provocatrice et lubrique des textes de Sade ou même la désinvolture satirique de Maupassant. De par son mélange de styles et son ADN très littéraire, le film rappelle aussi l’excellentissime série La Quatrième Dimension, qui débarqua un peu plus tard, en 1959.

La personnalité atypique et dérangeante de son protagoniste (qui mêle à ses pulsions sexuelles, des fétiches morbides) invoque aussi Le Voyeur (1960) de Michael Powell, puis les films italiens du Giallo. Pourtant, au milieu de cet océan de références et de comparaisons alléchantes, on a ici trouvé plus amusant (et pertinent) de relier La vie criminelle d’Archibald de La Cruz à une œuvre issue d’un médium plus moderne. C’est dans le Death Note de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata, que l’on retrouve la similitude la plus frappante.

La vie criminelle de Light Yagami

La vie criminelle de Light Yagami

Dans le manga Death Note, le jeune homme du nom de Light Yagami se sert d’un carnet pour tuer magiquement ses cibles. Il s’emploie à l’utiliser pour mener un carnage au nom de sa justice personnelle. Si l’œuvre d’Obata et Ōba se transforme davantage en récit policier qu’autre chose (trame passionnante, mais qui nous intéresse moins ici), il est très amusant de noter qu’aussi improbable que cela puisse paraître, elle pointe à de souvent dans la même direction que le film de Buñuel. Comme une relecture moderne et inconsciente du film surréaliste, Death Note semble se trouver dans sa continuité et offre à des spectateurs d’aujourd’hui un deuxième éclairage sur certains de ses thèmes.

Il aborde la même problématique : que devient un homme civilisé lorsqu’on lui confère le pouvoir de tuer sans être inquiété par la justice ? Chez Buñuel, le cinéaste projette Archibald – comme un scientifique menant une expérience – dans cette impossible situation. Il l'a conçu comme très humain (et donc plein de vices) et il le dessine aussitôt comme capable du pire. Archibald de la Cruz est persuadé du pouvoir (prétendu) de sa boîte à musique et, dès lors, le film met en action une machine surréaliste où toute causalité entre volonté et acte est rendue floue.

C’est arrivé près de chez vous

C’est arrivé près de chez vous

Dès qu’Archibald souhaite tuer une nouvelle victime, il n’a jamais à le faire. Il est saisi par ses pulsions tueuses (comme M le maudit), mais la boîte à musique prend tout de suite le relai et fait périr sa proie d’une telle façon qu’il ne puisse jamais être relié à cette mort. Il ne sera jamais mis en cause. Une situation qui n’est pas sans évoquer l’allégorie de l’anneau de Gygès (utilisé dans La République de Platon). L’histoire d’un objet conférant l’invisibilité à son porteur et le protégeant ainsi de toute accusation s’il devait accomplir des larcins. Celui-ci perd alors toute morale et devient un tueur sans foi ni loi.

C’est le point commun entre Archibald de la Cruz et Light Yagami (impensables confrères), tous deux des criminels potentiels dont la culpabilité ne repose que sur leur unique volonté de nuire. Pour les accuser leurs crimes, il faudrait porter foi à un phénomène paranormal ; et renoncer à toute rationalité. Le film de Buñuel ne vient jamais confirmer ou infirmer l’hypothèse que la boîte à musique est bel et bien douée de pouvoirs quelconques. Le cinéaste floute constamment la frontière entre réalisme et fantastique pour faire douter le spectateur lui-même sur ce qu’il doit croire, et lui faire remettre en question la notion même de culpabilité.

Les dieux de la mort ressemblent davantage à des hommes

Les dieux de la mort ressemblent davantage à des hommes

Les bourgeois gentilshommes

Le long-métrage nous interroge encore plus précisément : une pensée tueuse est-elle égale à un acte tueur ? Pour élaborer cette question (bien difficile à trancher), Buñuel nous met dans la peau d’un homme bourgeois, joyeux et célibataire. Un personnage bien sous tout rapport, néanmoins hanté par ses fantasmes libidineux et une possible impuissance. Les sombres instincts qui animent Archibald de la Cruz durant tout le film – et incarnés à travers sa boîte à musique – sont directement liés à cette frustration.

Ils sont aussi connectés à un souvenir d’enfance : il a été témoin de la mort de sa nurse, alors qu’il actionnait sa boîte à musique pour la première fois. En résumé, il est l’esclave d’une libido détraquée et ne vaut guère mieux qu’un misérable tueur en série. À la différence qu’Archibald n’a jamais à le devenir et peut se cacher constamment derrière un paravent social qui l’élève au-dessus de tout soupçon. À l’aise financièrement et populaire avec les femmes, il ne semble pas avoir le profil du tueur, au regard de la société.

Frustration d’un homme qui doit tenir la chandelle

Frustration d’un homme qui doit tenir la chandelle

Toujours dans Death Note, Light n’est pas animé par des pulsions sexuelles (quoi qu’on pourrait se demander), mais par un prétendu idéal de justice. Il ne ressemble d’ailleurs à Archibald en aucun point (il est plus jeune, plus confiant et clairement plus machiavélique). Toutefois, une chose le rapproche de lui. Il est également un homme accompli en société. Il est admiré par ses pairs et il est issu d’une famille estimée (avec un père policier). Sa position lui permet d’ailleurs de recevoir, à de multiples reprises, la confiance des autorités en place.

Cet avantage est le même que celui d’Archibald qui, lorsqu’il va se dénoncer à la police, n’est même pas considéré comme coupable potentiel par le magistrat qui l’écoute. Il est fait innocent, même contre son gré. Ses apparences le protègent. Grâce à sa boîte enchantée, il n’est d’ailleurs jamais le bourreau de ses victimes. Il n’en est, qu’à l’extrême limite, le juge. Une position bien commode qui n’est octroyée qu’à une poignée d’individus privilégiés. Eux seuls peuvent condamner à mort leur prochain, sans culpabilité, aucune. C’est ce privilège qu’incarnent, à différentes époques, le Death Note et la boîte à musique d’Archibald.

Une bien moins bonne adaptation

Une bien moins bonne adaptation

Light et Archibald sont hissés au rang de dieu de la mort. Mués par un désir incontrôlable, ils sont tous deux investis d’une volonté similaire : celle d’imposer aux autres leur domination. C’est cette pensée-là qui est la plus meurtrière. On pourrait même l’appeler carrément l’arme du crime. Tous les objets magiques en leur possession ne sont que les ombres sinistres des personnages, abattues sur leurs congénères. Light tue ses ennemis, ses rivaux, ses amis, et sans distinction, car il obéit à sa propre loi. Archibald tue diverses femmes, car il obéit à ses désirs. Justicier ou pervers, peu leur importe finalement ; ils sont invincibles.

La vie criminelle d’Archibald de la Cruz est particulièrement satirique de ce côté-là et dénonce la facilité insolente avec laquelle Archibald peut projeter ses meurtres sur différentes victimes féminines sans que cela ne pose problème. En cela, le long-métrage pousse l’amoralité de ce pouvoir plus loin encore que Death Note (où les meurtres font tout de même l’objet d’une enquête approfondie). Luis Buñuel est surtout intéressé par la situation de tueur intouchable d’Archibald, pourtant aussi victime du système (patriarcal, eh oui). C’est aussi parce que celui-ci le protège, qu’il est celui qui le détraque et le pousse toujours plus loin dans le vice.

Meurtre sans conscience n'est que ruine de l'âme

Dans le film de Buñuel, cette phrase d’un magistrat est particulièrement savoureuse : « On ne peut pas arrêter tous les gens qui ont envie de tuer quelqu’un, sinon la moitié de l’humanité serait en prison. » Toutes les hostilités du monde n’existeraient pas vraiment tant qu’elles ne sont pas concrétisées par des actes, selon ces mots. Pourtant, la cruauté mise en scène dans La vie criminelle d’Archibald de la Cruz, tend à prouver le contraire. Les hostilités, même silencieuses, sont parfois terriblement tangibles et orchestrent les injustices sociales.

Toute passion violente n’a pour fin qu’une mort violente, et c’est bien ce qui ressort du film. C’est aussi une violence profondément masculine. S’il n’est coupable directement d’aucun meurtre, chacune des cibles d’Archibald trouve la mort à cause d’un homme. L’une se tue à cause d’une dispute avec son mari, une autre se fait tuer par un soldat, encore une autre est assassinée par son amant. etc. Ce n’est rien de moins qu’une série de féminicides dont il est le dénominateur commun et l’arbitre. Un rôle sinistre auquel il doit échapper, avant qu’il le détruise.

À l’inverse de Death Note, La vie criminelle d’Archibald de la Cruz se termine positivement pour son héros. La fin du film est « heureuse », puisque Archibald échappe à la mort et à la prison. Il se débarrasse de la boîte à musique et de son charme, coupant net le pont avec son passé (et ses frustrations sexuelles liées à l’enfance) pour aller de l’avant. Il retrouve aussi la seule femme qui a échappé à son désir de mort, pour s’en aller gaiement avec elle vers un avenir meilleur.

Il ne subira aucun châtiment malgré ses pensées meurtrières qui étaient pourtant bien réelles. Malgré l’ambiguïté morale de cette conclusion, elle semble néanmoins salvatrice. Là où Light n’échappe jamais à l’emprise de son carnet et connaît une fin tragique, la fin d’Archibald de la Cruz marche comme un dénouement alternatif. Le héros de Buñuel s’est délivré de ses démons en refusant son privilège de tueur invincible. Il refuse de piétiner même un insecte (dans la dernière séquence du film) et reconnaît ainsi l’importance de la vie d’autrui. C’est lui-même qu’il sauve, à la fin.

Tout ne peut que bien se passer

Tout ne peut que bien se passer

Light, lui, continue de pêcher par ego jusqu’à la toute fin. Il ne renonce jamais à son privilège ni à son complexe de Dieu. Il continue de croire que ses passions peuvent régner sur les autres indéfiniment sans que cela l’afflige. Il n’agit pas par des pulsions primales, mais pour un idéal qu’il a intellectualisé : toutefois cela revient finalement au même. Sa volonté de puissance est exercée de la même façon qu’Archibald, et demeure incarnée par le moyen d’un « anneau de Gygès » qui pousse jusqu’à sa limite l’injustice d’un tel potentiel.

La lecture de Death Note complète, en quelque sorte, les thématiques de La vie criminelle d’Archibald de la Cruz. Les deux œuvres appartiennent certes à des genres et des médiums très différents et divergent sur bien des aspects. Mais il reste fort intéressant d’observer comment l’un vient éclairer l’autre malgré tout, en reprenant le même concept (celui de l’anneau de Gygès) et en l’abordant avec un point de vue qui lui est propre et inhérent aussi à son époque.

De cette façon, une leçon identique peut être tirée des deux histoires : une domination illusoire sur les autres ne peut entraîner que la ruine de tous. Une passionnante réflexion qui fait figure de proue parmi toutes les immenses qualités du film de Luis Buñuel, La vie criminelle d’Archibald de la Cruz, qu’il faut absolument découvrir ou redécouvrir, au même titre que d’autres œuvres plus récentes.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Un véritable régal, très drôle qui plus est.