Phantom of the Paradise demeure un des plus électriques chef d'oeuvre des seventies, annonçant la mort à venir d'une certaine culture pop et geek.

Il y a les grands films, les classiques, les pépites cultes et les légendes. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient le dément tourbillon rock signé Brian De Palma. Parce qu'il encapsule avec génie l'énergie créative, les contradictions et les vertiges de son époque, le long-métrage est demeuré un des plus fascinants modèles de comédie musicale, alors même qu'il est un réquisitoire enragé contre les grands principes du genre.

Winslow Leach est un jeune compositeur de génie, encore inconnu du public. Il va se lier, tel un jeune Faust, au sulfureux Swan, faiseur de rois du son et propriétaire de la maison de disque Death Records, ainsi que du Paradise, boîte où défilent les musiciens de génie, devant un parterre de groupies déchaînées. Mais une arnaque et quelques désillusions plus tard, voici notre bon Winslow le visage écrabouillé par une presseuse de disques, la vengeance au coeur et la musique aux lèvres. Toute ressemblance avec quelques immenses oeuvres littéraires, le parcours du réalisateur ou le devenir de la culture pop recyclée par Hollywood serait bien entendu fortuit...

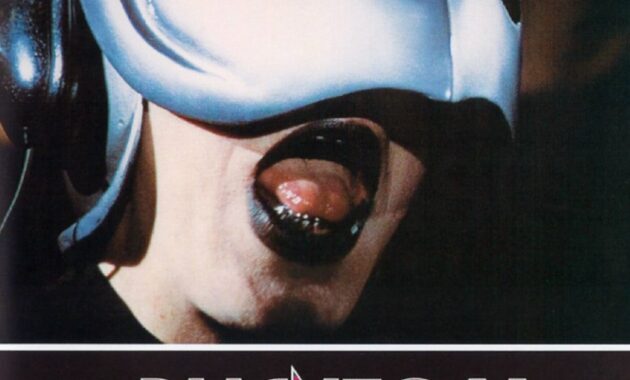

Casque mort

Casque mort

L’OPÉRA ET SON FANTÔME

Brian de Palma est un des réalisateurs les plus excitants à avoir secoué Hollywood durant les années 70. Loin d’en rester aux thrillers psycho-sexuels dont il porta la maîtrise à un point d’incandescence inédit, le cinéaste explora quantité de genres, mais aussi d’économies, alternant entre projets aux ambitions commerciales plus ou moins écrasantes.

Appartenant à une génération biberonnée au cinéma, il composa un univers filmique en forme de kaléidoscope référentiel perpétuellement réinventé. Mais au moins autant que la cinéphilie qui pave les inspirations de ce récit, on trouve chez lui un appétit pour le mélange des genres et le mélange de racines littéraires qui fondent aussi bien la richesse musicale du projet que sa capacité à servir de machine métaphorique.

La prunelle de ses yeux

La prunelle de ses yeux

Car si Phantom of the Paradise est bien évidemment un écho de l’industrie musicale et de l’appétit avec laquelle elle se repaît de la substantifique moelle de ses talents, si sans aucun doute cette métaphore comprend aussi la détestation de De Palma de l’économie des studios, il nous raconte aussi comment la culture populaire geek a été mâchée, recyclée et métamorphosée par les majors. Une origine dont la sève provient de la relation tourmentée du cinéaste avec les poids lourds de l’industrie.

Satan l'habite

Satan l'habite

En 1970, suite à la reconnaissance de la comédie Greetings, passée sous les radars du très grand public, mais considérée par les studios comme la création d'un artisan à suivre et si possible rallier sous leurs drapeaux, le jeune Brian de Palma est engagé pour mettre en scène Get to Know Your Rabbit. Si c'est bien un film de commande, sur le papier, cette histoire de cadre fuyant le système corseté du travail en entreprise pour devenir saltimbanque... puis entrepreneur, est dans la droite lignée de ses premiers travaux, ouvertement humoristiques. Mais la bizarrerie de l'ensemble, le ton désenchanté, pour ne pas dire cynique, de cette farce où un exécutant découvre que l'entrepreneuriat n'est pas moins aliénant que le salariat dans une société soumise au dieu dollar, fait grincer des dents en coulisses.

Le studio le dépossédera du projet, le remontant et retournant plusieurs scènes, pour se retrouver avec un monstre encombrant sur les bras, qui ne sortira que des années plus tard, pour disparaître rapidement de l'affiche. Le réalisateur en ressort essoré, dégoûté, convaincu que le système des studios ne peut que broyer les artistes. Autant de frustrations qu'il exprime directement dans Phantom of Paradise.

La mélodie du bonheur

La mélodie du bonheur

LE PORTRAIT DE DORIAN FRAIS

Si le cinéaste va excréter à travers le film tout son ressentiment envers les studios, y propulser la colère, la frustration et le profond sentiment d'injustice qui l'anime, il n'en oublie pas moins ses ambitions artistiques. Parce que le sujet mériterait un appendice critique à lui seul, que sa richesse ne saurait être résumée en une poignée de formules accrocheuses, on ne plongera pas ici dans les arcanes de sa collaboration avec l'artiste Paul Williams, qui interprète Swan, également un auteur-compositeur de génie. Âme de la scène musicale anglo-saxonne des années 60 et 70, Barbara Streisand, David Bowie et beaucoup d'autres lui doivent quelques-unes de leurs plus entêtantes mélodies.

Et c'est tout son art qu'il investit dans le film de De Palma, dont la bande originale, bien plus qu'une déclinaison maline des modes ou standards de l'époque, s'impose aujourd'hui encore comme une synthèse brillante de son temps. Voire un accomplissement pas loin d'être inégalé, qui repousse les limites d'alors, et laisse à penser que le metteur en scène a finalement été bien chanceux que les Rolling Stones n'acceptent pas d'investir son terrain de jeu affolant.

Batman est fatigué

Batman est fatigué

Mais plus encore qu'à la réussite musicale du film, ce sont à ses origines littéraires qu'il faut revenir. On caricature systématiquement Brian de Palma en petit élève appliqué (ou dépassé) du maître Hitchcock. C'est oublier le formidable transmetteur de la littérature européenne qu'il fut. Comment ne pas être saisi en découvrant Phantom of the paradise, par l'élégance et la fluidité avec laquelle l'intrigue mélange ses classiques littéraires, les fait dialoguer à travers les époques, les styles et les degrés de sophistication.

Le récit, dans son ensemble reprend les grandes lignes du Fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, mais la quête de vengeance de Winslow, dans sa préparation méticuleuse et son obsession de la publicité n'est pas sans évoquer Le Comte de Monte Cristo de Dumas. Chez Leroux déjà le visage mutilé du "spectre" était fondamental, mais son traitement par De Palma s'oriente plutôt vers la mystique du Portrait de Dorian Gray lorsqu'il creuse la figure diabolique de Swan, corrupteur de l'art et des artistes, dont l'activité semble dissimuler la putrescence morale et physique.

Cette richesse, cet entrelacs de référence font évidemment beaucoup pour l'identité visuelle du film, qui, loin de se contenter de réinterpréter les délires esthétiques musicaux des seventies, s'avère gorgé de ces récits matriciels, mais aussi de leurs précédentes adaptations. D'où le sentiment d'assister fréquemment à un écho rock d'un certain expressionnisme européen, une centrifugeuse qui pourrait marier avec suavité Le cabinet du docteur Caligari et Le Cri de Munch. Soit le berceau d'un autre grand art populaire...

Des fruits trop mûrs ?

Des fruits trop mûrs ?

COMICS DEATH TRIP

Une cape, un masque, une identité secrète... Existe-t-il définition plus sommaire, mais également intemporelle, du super-héros ? Et si on considère le talent musical de Winslow à la manière d'un super-pouvoir, le parallèle entre l'univers de l'édition de disque et le traitement (pour ne pas dire la dévoration) de la culture geek par Hollywood devient indiscutable. C'est aussi cette logique qui fait de Swan un antagoniste tout droit sorti de pages de comics, plus et mieux encore qu'un ersatz du diable revisité par Goethe.

Bien sûr, cette lecture était impossible au mitan des années 70, la culture super-héroïque était alors cantonnée aux présentoirs des boutiques de bandes dessinées, considérées par l'industrie hollywoodienne au mieux comme un appât à demeurés, parfaitement indigne d'adaptations soignées ou correctement budgétées. Symptôme de la puissance de cette création dont chaque visionnage enrichit le sens, l'évidence avec laquelle elle peut servir de commentaire à l'actuelle évolution du divertissement tel que promût par Hollywood se révèle frappante.

Captain Musica

Captain Musica

Ainsi, ce groupe de musique vampirisé par Swan, opportunément baptisé les Juicy Fruits, est à prendre au premier et au second degré. Ils cristallisent l'idée d'artistes qu'on exploite à la manière, littérale, d'un fruit qu'on presse. Retirant leur nectar, non pas pour atteindre la substantifique moelle de leur potentiel créatif, mais bien pour les transformer en rouage industriel dévitalisé. Quant à leur musique sirupeuse à l'extrême, taylorisée, affadie, elle nous renvoie à une portion des artistes prêts à vendre leur âme au diable pour une place au soleil.

Rétroactivement, c'est l'apparence même des musicos pervertis par Swan qui peut nous renvoyer à l'esthétique Marvel. Gerrit Grahaùm interprète Beef, sorte de super musicien, dont le traitement tout en strass, paillettes, et symboles de puissance fallacieux renvoie à l'artificialité des héros à la sauce Disney. Tout en lui, de son costume à ses accessoires, en passant évidemment par les notes qu'il produit, semble vain, fabriqué, savonneux. A fortiori quand on le compare à Winslow, magnétique spectre au génie incompris et corrompu par Swan. Il n'arbore les effets du super héros qu'en creux (après tout, lui aussi possède un costume, un masque, bref une identité qui le révèle autant qu'elle le dissimule), mais c'est bien lui qui est traversé d'un pouvoir et donc de responsabilité qui le pousseront à se transcender.

Et Brian de Palma, narrant son calvaire d'artiste broyé par un studio, de contempler les ravages d'une industrie musicale cannibale, tout en annonçant, sans le savoir, l'emprise de Disney, Marvel et consorts sur un pan entier et précieux de la culture populaire.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Il ne faut pas oublier que les Juicy Fruits est un groupe dont l’indentite et le style est constament modifie au cours du film pour mieux s’adapter a ce qui est a la mode. Au debut du film ils sont les Juicy Fruits, caricature de la musique des annees 50. Vers le milieu du film ils se transforment en une parodie des Beach Boys et des boys band des annees 60. Et puis, lors du grand show final, ils deviennent the Undead, un groupe gothique et metaleux qui reflete les annees 70.

J’aime beaucoup DePalma, mais j’ai jamais compris pourquoi ce film est aussi « culte ».

Devant, je m’emmerde comme un rat mort, et j’ai jamais réussi à aller au bout…

Top film ! Et qUelle zique !

Mon chef d’oeuvre absolu. Vu plus de 25 fois’je le connais par cœur. Tout est parfait. Musique,cadrage,rythme, acteurs et actrices. 1h35 dégraissé jusqu’à l’os. Une pure merveille. Et tiens très bien dans le temps

Et n’oublions pas body double…

La scène de la douche : quant à moi, peut-être un peu moins connue, mais aussi mythique que celle de « Psycho ».

Quel film et quelle adaptation. Epoque où de palma était au sommet de son art(Obsession,Carrie et plus tard blow out). Paul williams en fantome de l’opera version Griffith de berserk( à ce qui parait le regretté Miura s’est inspiré du casque du film pour Griffith/Femto) est juste grandiose.

Un chef d’oeuvre bourré de réference .Triste et rock à la fois.