Viol, suicide, violence... Non, ce n’est pas un épisode de Capital, mais Scum, le chef-d'œuvre d’Alan Clarke sur les maisons de redressement du Royaume-Uni.

Le cinéma anglais des années 60 et 70 n’a peut-être pas connu une modification de son industrie aussi profonde et puissante que celle initiée par le Nouvel Hollywood, mais on y perçoit une rupture, ou plus précisément un conflit de générations reflété avec beaucoup de violence dans des films comme If.... (1968).

Peut-être aussi que cette mutation du septième art britannique s’est faite plus discrète parce qu’elle est globalement passée par la télévision. Ce distinguo a longtemps amené certains auteurs à être méprisés des sphères cinéphiles, quand bien même leur œuvre est aujourd’hui célébrée de tous. C’est particulièrement le cas d’Alan Clarke, dont la filmographie sans concessions en fait aujourd’hui l’un des réalisateurs les plus importants du cinéma anglais de l’époque. Profitons-en pour replonger dans son chef-d'œuvre : le glaçant Scum.

Ray Winstone, prêt à casser des bouches

Ray Winstone, prêt à casser des bouches

Un éléphant dans une prison de porcelaine

Malgré son impact conséquent sur les années 70 et 80, Alan Clarke a mis du temps à être remarqué, en particulier en dehors du Royaume-Uni. Pourtant, en 2003, le monde entier découvre à Cannes le sublime Elephant de Gus Van Sant, Palme d’or qui se révèle être très inspirée par un moyen-métrage du même nom, réalisé par Clarke pour la BBC en 1989.

À cette occasion est redécouverte la carrière d’un auteur primordial, dont la puissance crue des images se montre en accord avec un discours politique désespéré sur une jeunesse à l’abandon. Malheureusement, c’est aussi cette vigueur qui va se retourner contre Clarke, surtout au vu de sa peinture parfois insoutenable de la violence.

En 1977, la BBC commande justement au réalisateur un film foncièrement engagé sur les “borstals”, des maisons de correction pour mineurs assez spécifiques au Royaume-Uni, pensées pour servir d'institutions de rééducation aux jeunes délinquants. Si l’idée originelle était de séparer et protéger ces mineurs des criminels adultes, les borstals ont rapidement engendré un système d’oppression venant de leur administration pénitentiaire, qui par ailleurs ne proposait aucun programme d’éducation. Le pire, c’est que ce bazar était promu par l’État, et dépendant des autorités publiques.

Forcément, on comprend ce qui a pu déplaire dans l’écriture de ce téléfilm dès le début du scénario de Clarke, qui ne prend pas de pincettes pour introduire ses personnages dans cet enfer où on les maltraite dès la sortie de la voiture de police. Résultat, face à une violence aussi directe, la BBC s’est vue dans l’obligation de censurer le film, si bien que le cinéaste a décidé de tourner une nouvelle fois son scénario pour le cinéma deux ans plus tard, alors que Margaret Thatcher venait d’accéder au pouvoir.

Il n'y a pas de petite révolte

Il n'y a pas de petite révolte

Punk panique

De là naît le petit miracle de Scum, qui nous plonge au cœur de cette maison de redressement par le prisme de Carlin, premier rôle d’un jeune Ray Winstone déjà imposant de charisme. Par une série de plans fixes et de panoramiques qui suivent avec froideur les premiers coups qu’il reçoit par l’équipe de cette prison, Alan Clarke ne fait déjà pas de cadeaux. Son film sera d’un réalisme dérangeant, ce même réalisme social qui inspirera Ken Loach et Steve McQueen. En épurant au maximum son travail de la caméra (notamment via des travellings au steadicam tellement précis qu’on en oublie leur présence), il semble l’effacer comme dans un documentaire sur la violence carcérale.

Mais c’est aussi là que réside toute la finesse d’une œuvre qui aurait pu sombrer dans une réalisation beaucoup trop clinique et distante. Avec une lisibilité permanente de ses images, le cinéaste s’attarde sur les visages et sur ces corps de gamins déjà esseulés et fatigués. Quand bien même leur comportement est parfois aussi répréhensible que détestable, Clarke réussit l’exploit de nous faire conserver une réelle empathie pour cette bande, parce qu’on sent physiquement leur peine et leur douleur.

Scum prend ainsi la forme d’un journal de bord sur le quotidien horrible des borstals, sans pour autant donner l’impression d’être une petite souris face à un hors champ que toute la population anglaise choisit de cacher sous le tapis. Au contraire, le film est d’autant plus glaçant que sa fabrication pourrait rappeler des caméras de surveillance intrusives, qui ne cherchent jamais à dissimuler toutes les injustices qui se déroulent au sein de ce décor cauchemardesque.

Racisme systémique et gardiens abusifs, voilà le programme peu réjouissant et sans échappatoire du long-métrage, qui enchaîne les bagarres et les passages à tabac jusqu’à une séquence de viol et de suicide qui sert de point de non-retour à l’ensemble.

Comme d’autres films d’Alan Clarke, Scum se termine d’ailleurs de manière abrupte, faisant le choix d’une fin ouverte pour mieux souligner l’impossibilité d’une évolution de ce système pourri de l’intérieur. L’ultime tentative de révolte des jeunes délinquants a beau faire éclater un magnifique élan de violence, où le réfectoire se voit mis sens dessus dessous, elle est immédiatement stoppée, alors que ceux qui l’ont déclenchée sont traînés sur le sol par les matons, le visage ensanglanté.

Incitation à la haine

Grâce à ce postulat fort et courageux, le réalisateur fait de son long-métrage un cercle vicieux, une bulle a priori incapable d’éclater, forcément en harmonie avec ce décor fermé sur lui-même. La véritable tragédie de Scum, soutenue par son dernier plan qui anonymise cette foule d’adolescents prisonniers, c’est que le film évoque un ordre régi par la violence qu’il est censé réprimer. La communication n’est jamais une option, et les rapports de force permanents de cette autorité en quête de pouvoir ne font qu’aggraver le comportement des détenus.

La correction n’est jamais signe de réinsertion, et de la sorte, le cinéaste étend le fossé infranchissable entre deux générations que tout oppose. À vouloir forcer le retour dans le rang de cette jeunesse désœuvrée, l’administration pénitentiaire l’ostracise toujours plus, ne laissant derrière elle que la haine.

"Je mets mes boules de billard où je veux, et c'est souvent dans la gueule"

"Je mets mes boules de billard où je veux, et c'est souvent dans la gueule"

Mais le pire (et le plus parlant) réside dans les contrepoints que Clarke trouve pour pallier le manichéisme supposé de cette démarche. En réalité, Scum floute les positions de dominé et de dominant, tout simplement parce que ce système carcéral violent et oppressif est alimenté par certaines de ses victimes qui deviennent bourreaux, parce qu’elles ont accepté de ne pas échapper à cette violence qui tourne en rond. Carlin use de son ascendant sur les autres pour collaborer avec les gardiens et “assurer” le bon fonctionnement de la prison. Celui qui est perçu au début du film comme le détenu le plus dangereux est finalement celui qui se complaît le plus dans les travers de cette politique qui l’asservit.

Si l’homme est un loup pour l’homme, Scum a su le refléter de la plus belle des manières, au même titre que d’autres chefs-d'œuvre comme Orange mécanique, auquel on pense forcément. Au-delà du succès d’estime de ce film controversé, il a justement aidé à ce que les borstals soient officiellement fermés en 1982, soit trois ans après sa sortie en salles.

Manque plus que Takeshi Kitano

Manque plus que Takeshi Kitano

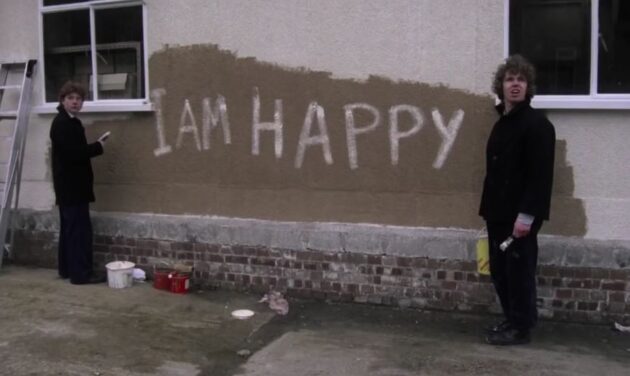

Mais surtout, le long-métrage d’Alan Clarke se regarde aujourd’hui comme le concentré précieux d’une contre-culture anglaise alors nourrie par le mouvement punk. En même temps, qu’y a-t-il de plus No Future que ces maisons de redressement, desquelles n’émergent aucune possibilité d’avenir, et où seule une violence nihiliste règne ? Contrairement aux institutions qui jettent ces ados comme des mouchoirs sales, Alan Clarke ne les abandonne pas, et a même fait d’eux la fondation logique de ses autres protagonistes rebelles, à commencer par le skinhead du téléfilm Made in Britain, autre laissé pour compte brillamment incarné par Tim Roth.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Un film coup de poing qui fonctionne encore très bien de nos jours.

Un sacré grand film, vraiment difficile à regarder.

J’avoue qu’il faudrait citer Dog Pound.

Incroyable de ne pas citer (ou alors j’ai mal lu) le Dog Pound de Kim Chapiron plus connu des lecteurs ici qui est le remake de Scum