Giga ratage au box-office, Windtalkers est aussi la rencontre parfaite entre les obsessions de John Woo et un certain classicisme hollywoodien.

En 2002, Windtalkers : Les messagers du vent rentre dans l'histoire du cinéma par les sanitaires en devenant un des plus gros bides de l'histoire, récoltant près de 78 millions de dollars pour un budget d'environ 120 millions. La perte sera estimée à 80 millions de dollars pour la MGM, qui essuiera la même année les bides de Rollerball (70 de budget, 26 au box-office mondial) et Mission Evasion (70 de budget, 33 au box-office mondial).

Tout semblait pourtant bien parti : un cinéaste qui a prouvé sa capacité à ramener des pépettes avec Volte/Face et Mission Impossible II, un Nicolas Cage encore auréolé de ses succès des années 1990 et considéré comme bankable. Un sujet classique maintes fois éprouvé (l'intervention américaine dans l'Océan Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale) qui constituait l'écrin idéal pour les valeurs chevaleresques chères au cinéaste hongkongais...

Seulement, cette rencontre entre les obsessions thématiques de John Woo et une véritable institution hollywoodienne (le film de guerre) ressemble plus à un worst-of des deux qu'à une fusion idéale. Non pas que le maître du gunfight ait perdu une quelconque hargne, mais, en passant à côté de son sujet principal pour s'embourber dans un récit classique jusqu'à l'overdose, John Woo parle plus au vent qu'au public. Décryptage d'une belle entreprise ratée.

L'oiseau en Cage alias l'araignée au plafond

L'oiseau en Cage alias l'araignée au plafond

Pearl Har-bored to death

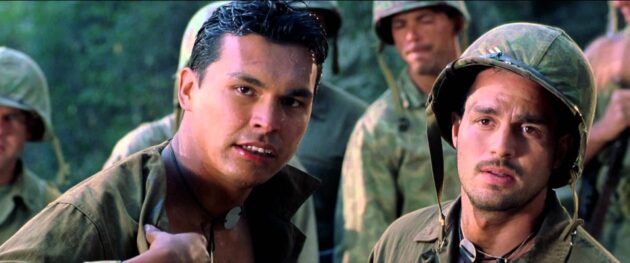

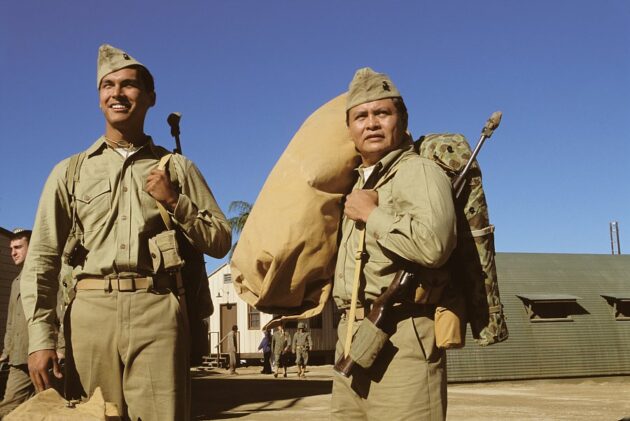

Pendant la campagne du Pacifique, l'État-major américain décide d'employer la langue du peuple amérindien Navajos pour sécuriser les communications radios. Tout un code va donc être établi à partir de cette langue et des Navajos sont recrutés dans l'armée américaine afin de devenir opérateur radio. Ben Yahzee (Adam Beach) et Charlie Whitehorse (Roger Willie), deux soldats navajos, se voient affectés deux anges gardiens chargés de veilleur sur eux, Joe Enders (Nicolas Cage) et "Ox" Henderson (Christian Slater)

En juillet 1944, avec une brochette de marines, ils partiront pour la bataille de l'île de Saipan en juillet 1944. Mais le rôle des anges gardiens ne se limite pas à la protection des opérateurs radio, moins important à protéger que le code tiré de leur langue. Enders et Henderson auront un choix difficile à faire, d'autant plus difficile que des liens vont se créer dans le désert humain du champ de bataille...

.

Retiens tes larmes, Nic

Retiens tes larmes, Nic

Dans un pays aussi disparate que les États-Unis, où Charles Darwin est soit un génie soit un hérétique selon l'état où vous êtes, Hollywood offre les meilleurs outils pour construire un roman national unifié. Et lorsque Hollywood aborde les conflits qui ont jalonné l'Histoire du pays, les films oscillent souvent entre un besoin cathartique (Vietnam, Irak...) et celui de commémorer les victoires sous tous les angles possibles. Il existe évidemment toute une variété de films entre les deux catégories, profitant juste de la guerre comme cadre général pour raconter quelque chose de l'être humain.

La campagne du pacifique de la Seconde Guerre mondiale a elle-même inspiré des films impressionnants comme Duel dans le Pacifique (1968) de John Boorman, où Lee Marvin et Toshiro Mifune rejouaient le conflit USA-Japon échoués sur une île. Mais le début des années 2000, à de rares exceptions près, cède aux sirènes du too much patriotique avec Pearl Harbor (2001), Nous étions soldats (2002) ou le magique The Patriot, le Chemin de la liberté (2000) où un Allemand filme un Australien en train de refaire la révolution américaine.

.

Jouer du pipeau historique, une passion hollywoodienne

Jouer du pipeau historique, une passion hollywoodienne

Si l'obtention de la nationalité américaine se jouait à la capacité d'un cinéaste étranger à reproduire jusqu'aux traits les plus caricaturaux du cinéma local, John Woo aurait sans doute été couronné citoyen d'honneur sur plusieurs générations. Windtalkers ressemble à un pot pourri gênant des meilleurs clichés de film de guerre et tout y passe : le soldat qui a peur que sa femme soit en train de fricoter ailleurs et qui veut confier sa bague à l'un de ses compagnons, le soldat qui meurt en voulant consoler une petite fille, etc.

Le sommet étant sans doute atteint avec les dialogues, sublimés par une VF à gros sabots ("Là, ce que je grille, c'est plus des saucisses, c'est des mecs"). Le tout étant porté par un casting de jeunes premiers fringants devenus des seconds rôles plus ou moins identifiés : Noah Emmerich (The Americans, Space Force), Martin Henderson (Mise à prix, Red Road), Brian Van Holt (La Chute du Faucon Noir, Cougar Town), Mark Ruffalo (Zodiac, Avengers) et un Peter Stormare un peu moins jeune et pas moins fringant.

Hulkito

Hulkito

Mais cette compilation de lieux communs n'est pas tant le fruit d'une paresse d'écriture que la rencontre entre le grand film de guerre hollywoodien classique et l'humanisme de John Woo, qui paraît toujours candide aux yeux d'Occidentaux perclus de cynisme. Grands sentiments et héroïsme font partie de l'ADN de l'oeuvre du cinéaste, mais la double dose donne l'impression écoeurante de voir la scène entre Ben Stiller et Robert Downey Jr. au début de Tonnerre sous les tropiques.

Une impression qui disparaît lors des scènes de bataille où Woo retrouve ses marques et déchaîne son savoir-faire pyrotechnique. En près de 2h20, pas moins de 5 scènes d'actions s'enchaînent avec une maîtrise ébouriffante. Majoritairement tournées en dur, ces scènes sont aussi peu réalistes et fidèles à la réalité du conflit qu'elles sont purement jouissives. Chacune contient plus d'explosions que la carrière de Michael Bay avec des vagues de soldats japonais se faisant dézinguer comme des conserves de chamboule-tout par l'ange exterminateur incarné par Nicolas Cage.

Les bidasses s'en vont en vert

Les bidasses s'en vont en vert

Lord of War

Au même titre que le corps d'Arnold Schwarzenegger prédéfinissait les rôles qu'il allait jouer, La folie et l'intensité qui transpirent du jeu de Nicolas Cage ont continuellement contribué à définir ses personnages. Dans Snake Eyes, l'exubérance de Cage permettait à Brian De palma de dérober la réalité aux yeux du spectateur, trop absorbé par le show sans limites que livre l'acteur pendant l'ahurissant plan séquence d'ouverture.

Si Windtalkers célèbre déjà les retrouvailles entre Christian Slater et John Woo depuis Broken Arrow (1996), c'est surtout sur celles de Cage avec Woo que repose le film. Dans Volte/Face (1997), Cage jouait John Travolta enfermé dans le corps de Nicolas Cage. Un rôle à la mesure de la démesure du comédien, qui en profitait pour rouler des yeux comme un damné. Un rôle bien éloigné de sa composition du sergent Joe Enders, marine traumatisé et figure Woo-ienne par excellence.

L'homme qui murmurait à l'oreille des cochons

L'homme qui murmurait à l'oreille des cochons

Marqué par la perte de tous les hommes sous son commandement aux îles Salomon, touché à l'oreille gauche, Enders cherche une forme de rédemption, mais ne trouve désormais son but que dans la violence du champ de bataille. Woo voulait décrire toute la violence et la folie de la guerre et il trouve un véhicule parfait en l'interprétation de Cage, déchaîné dès qu'il s'agit de défourrailler du soldat japonais par grappe de 200.

Des yeux qui roulent comme un tambour de machine à laver débridée, des cris de rapaces cocaïnés... Cage liquéfie le champ de bataille avec une ferveur de martyr cherchant la paix dans ces explosions de violence. Mais loin de créer un fil conducteur, le jeu outrancier de Cage participe à rendre le film bancal, coincé entre ses scènes d'action dantesques et ses passages lyriques d'une banalité crasse. Un contraste d'autant plus accentué par l'opposition apparente entre le personnage de Cage et celui d'Adam Beach.

Les causeurs de brise

Les causeurs de brise

Enders est le soldat désabusé, détaché de tout, même de l'infirmière Rita (Frances O'Connor) qui lui court après avec une endurance de marathonien. Enders a même du talent pour s'investir dans d'autres domaines comme lorsqu'il dessine une cathédrale dans la farine en deux temps-trois mouvements . Mais surtout, Enders est un homme tourmenté par un dilemme Woo-ien en diable, celui de devoir exécuter un homme passé de pur inconnu à ami : Ben Yahzee

Un jeune amérindien Navajo converti au catholicisme qui aspire à défendre un pays l'envoyant au casse-pipe sans considération pour sa vie. Prenant conscience de ce fait lors de la mort de Whitehorse, Yahzee va alors perdre sa candeur pour se transformer en exterminateur suicidaire. On peut sans doute féliciter Adam Beach de s'investir aussi solidement dans un rôle aussi cliché de bout en bout (son fils s'appelle George Washington quand même) dont la trajectoire n'existe finalement que pour faire contraste avec celle du personnage de Cage.

"Cavalier fantôme, ça sonne bien comme nom de chef de tribu nan ?"

"Cavalier fantôme, ça sonne bien comme nom de chef de tribu nan ?"

Si le film se conclut sur la figure de Yahzee revenant au pays, l'ombre du personnage d'Enders hante la fin du film, comme tout son déroulé d'ailleurs. D'une certaine manière, Windtalkers s'inscrit dans le prolongement de Danse avec les loups (1990) ou Coeur de tonnerre (1992) où des vedettes hollywoodiennes (Kevin Costner et Val Kilmer) prenaient fait et cause pour le combat des peuples amérindiens.

Nicolas Cage sera ainsi le personnage-prisme auquel le public doit s'identifier pour mieux pénétrer dans la culture amérindienne. Un choix qui ne relève pas tant d'une soif de pédagogie, mais plutôt d'une frilosité et d'une réticence des studios à confier des rôles principaux à des acteurs amérindiens, même lorsque le sujet s'y prête. Une vieille habitude pour Hollywood et la figure du redface qui hante les plateaux depuis les premiers westerns.

"Lâche cette mitraillette, Nicolas, c'est une mé-ta-phore, y a personne qui hante le plateau"

"Lâche cette mitraillette, Nicolas, c'est une mé-ta-phore, y a personne qui hante le plateau"

Geronimouais

Si Hollywood est devenu l'outil idéal pour écrire le roman national américain, c'est aussi en s'appuyant sur des stéréotypes dont les évolutions à l'écran résonnent avec l'évolution des mentalités. Dans les années 1910-1920, les Amérindiens sont présentés comme des "bons sauvages", vivant en harmonie avec la nature. Dans les années 1930, les États-Unis ont besoin de se relever de la crise de Walt Street et le Mythe de l'Ouest offre un carcan parfait pour pondre des centaines de westerns où les Amérindiens deviennent des masses d'ennemis floues, criardes et assoiffées de sang.

Un changement va s'opérer dans les années 1950-1960, où les États-Unis sortent de l'ère triomphale de la Seconde Guerre mondiale pour revenir à des préoccupations intérieures : alcoolisme, pauvreté... jusqu'au bourbier de la guerre du Vietnam. Progressivement, le mythe de la conquête de l'Ouest va se fissurer pour laisser apparaître les Amérindiens comme des peuples condamnés à se battre pour conserver leurs terres (Little Big Man d'Arthur Penn). Les années 1980-1990 verront ainsi les films précédemment cités accéder aux écrans tandis que des membres de la communauté amérindienne accèderont à des moyens cinématographiques pour raconter leur propre histoire (Return of the Country, Phoenix Arizona)

Deux Navajo-hnRambo

Deux Navajo-hnRambo

Sorti en 200, Windtalkers s'inscrit donc dans un nouveau cycle des personnages amérindiens à l'écran. Il est loin le temps où Anthony Quinn ou Burt Lancaster jouaient les redface à l'écran, et c'est désormais des acteurs directement issus de la communauté amérindienne qui marchent dans les pas de leurs ancêtres (Graham Greene, Wes Studi, etc.) Ici, ce sont les acteurs Adam Beach et Roger Willie qui montent au front dans la peau de ces deux opérateurs radio Navajos.

John Woo évite le piège du "bon sauvage" en ne réduisant pas nos deux personnages à un mysticisme de pacotille, mais en fondant ce mysticisme dans le contexte du conflit, le disséminant par touches au cours du récit. Malgré une trajectoire clichée, ces deux personnages existent comme des personnages avant d'être des archétypes. En revanche, Woo tombe grossièrement dans celui du choc des cultures, à travers le personnage de Chick (Noah Emmerich avec un accent sudiste à couper à la guillotine), sudiste et marine de père en fils.

Touche pas à mon pote

Touche pas à mon pote

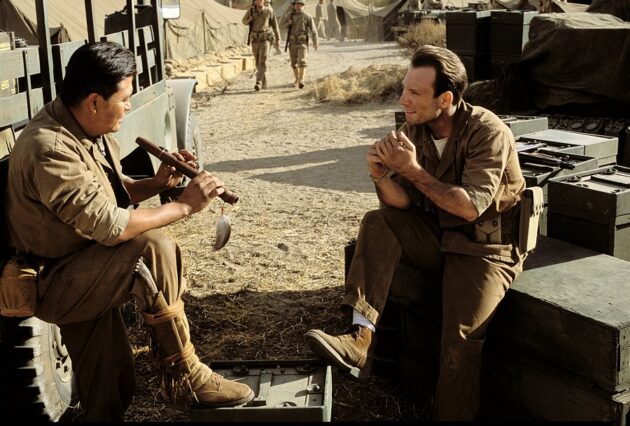

Raciste de service de la compagnie sauvé par un jet de couteau de Whitehorse, il découvrira qu'en fait les Amérindiens, ils sont plutôt cool par rapport à ce que son grand-père fan du général Custer lui a raconté. Une caractérisation ultra-sommaire, presque autant que celle du personnage de Whitehorse, réduit à un compagnon de combat peu hâbleur et vrai musicien, le temps de deux pauvres séquences de boeuf avec l'harmonica de Christian Slater.

C'est finalement peut-être là que Windtalkers faillit vraiment à sa mission. Alors qu'il avait toutes les cartes en main pour offrir un beau film sur le dilemme d'Amérindiens partis combattre pour un pays qui use de leur culture en daignant à peine leur reconnaître la qualité d'être humain, il s'engouffre sur le chemin balisé de la rédemption habituelle avec des éclats de Navajos dedans. Le film se retrouve ainsi le cul entre trois chaises : le film de guerre clichetonnesque au possible, le film d'action flamboyant et la chronique intime.

Calme et volupté

Calme et volupté

Si Roger Willie se contentera de jouer dans Evolution (2002) pour ensuite se retirer des écrans, c'est peut-être avec Mémoires de nos pères (2006) qu'Adam Beach trouvera finalement ce rôle idéal. Il y incarne Ira "Chef" Hayes, l'un des soldats ayant participé à la fausse érection du drapeau de la célèbre photo "Raising the Flag on Iwo Jima" obligé de retourner à sa réserve après avoir servi de mascotte propagandesque, qui ne trouvera la paix qu'en se mettant en quête des parents d'un des soldats ayant dressé le vrai drapeau.

En fin de compte, Windtalkers n'est pas tant une grande déception qu'une belle occasion manquée, dont les défauts grossiers ne sont pas tant dû à un traitement cynique qu'une envie de souffle romanesque désuet et quelques ficelles trop voyantes. Le projet suivant de John Woo, Paycheck dit "le laborieux", achèvera d'ailleurs l'expérience du maître en terres américaines, pour le ramener dans le giron Hong-Kongais. Après avoir fait le tour d'Hollywood, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Pour ma part je trouve ce film très bien et certainement le meilleur film américain de Woo.

il ya la riviere dans le film dont ils parlent et qu’on ne voit jamais mdr,

je l’ai vu en dvd a l’époque; et les sequences de bastons sont enormes,y compris pour l’époque, pas de cgi comme on le ferait de nos jours, les trucs explosent en vrai!

le reste fait toc

j’apprecie la vrai pyrotechnie, les decors grandeurs nature qui explosent en vrai,avec de vrais cascades, dangereuse, trop pour les cascadeurs) et pas de doublures cgi toutes pourries, pas de fond vert etc

à l’époque nicolas Cages était encore un Top A Acteur et pouvait enclencher ou tourner dans des prod à + de 100millions de dollars, de nos jours çà ferait un film dans les 190 millions de dollars,un bon budget dcu ou marvel (inflation moyenne, apres suivant les branches economique çà peut être +100+150%)

A voir en version longue 153 mn . C’est le vrai film tel que voulu par Woo . Il existe un blu ray import .

Quand tu vois les m…des qui sont édités , réedités en Blu Ray,4k ,ce film mériterai une belle édition …

J’aime bien Windtalkers, pour les batailles c’est un peu le Hacksaw Ridge avant l’heure. Après c’est un peu la honte de la part de la MGM et de John Woo d’utiliser des vieux stockshots de la marine US par moment. Le manque de fric plus le je m’en foutisme à la chinoise ne font pas bon ménage.

@rientintinchti

Sur à peu près chaque commentaire que tu postes il y a une référence aux ex-testicules des Wachowski. Je ne sais pas ce que tu refoules mais il serait peut-être temps de te poser des questions

Tout est too much dans ce nanar mais la musique est superbe c’est déjà ça.

Je l’avais en DVD à l’époque, l’histoire m’avait beaucoup plu et Cage et l’acolyte étaient très convaincants, j’en garde un bon souvenir