Avec son réalisme terrifiant, Point Limite de Sidney Lumet est le chef-d'œuvre populaire et intemporel qu'aurait dû être Docteur Folamour.

Point limite restera toujours associé à Dr Folamour ou : comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Les deux films, sortis à quelques mois d'écart, présentent évidemment des similitudes puisqu'ils traitent tous les deux de la destruction nucléaire à travers le même récit d'anticipation (à quelques détails près), mais ils le font de façon totalement différente. Au cynisme et à l'humour noir de Stanley Kubrick et ses multiples Peter Sellers s'opposent le réalisme et la gravité de Sydney Lumet et Henry Fonda.

En revanche, si Dr Folamour est un chef-d'oeuvre dont la réputation n'est plus à faire, son pendant cinématographique qu'est Point limite est beaucoup moins renommé et apprécié, alors qu'il est tout aussi sensationnel (si ce n'est meilleur) que son jumeau satirique, qui l'a condamné à l'oubli.

Quitter l'écran des yeux est impossible

Quitter l'écran des yeux est impossible

À LA FIN, IL N'EN RESTERA QU'UN

La raison pour laquelle Dr Folamour est plus connu que Point Limite est assez simple, et elle s'appelle Stanley Kubrick. Au début des années 60, l'enfant terrible d'Hollywood dispose désormais d'une indépendance artistique totale et souhaite réaliser un thriller à propos de la menace atomique, sujet qui le hante depuis longtemps.

Après quelques recherches, il acquiert les droits de 120 minutes pour sauver le monde de Peter George (Two Hours to Doom, rebaptisé ensuite Red Alert). Dans son livre, publié en 1958, l'écrivain britannique imagine qu'un général fou décide de lancer une attaque nucléaire sur l'URSS et que les Américains délivrent ensuite des informations aux Russes pour détruire les bombardiers et les empêcher de détruire Moscou, et le reste du monde.

Dans les coulisses de la guerre froide

Dans les coulisses de la guerre froide

À l'époque, la course à l'armement a atteint son paroxysme et les États-Unis et l'URSS disposent d'un arsenal nucléaire si conséquent que l'équilibre de la terreur s'est installé, et avec elle, la peur. En 1962, Kubrick entame l'écriture du scénario de son prochain film, devenu une comédie satirique appelée Dr Folamour, mais une histoire en trois parties d'Eugene Burdick et Harvey Wheeler intitulée Point Limite (Fail-Safe) est publiée dans le Saturday Evening Post les 13, 20 et 27 octobre, pendant la crise des missiles de Cuba, alors que le monde n'a jamais été aussi près de la guerre nucléaire.

L'histoire, tirée d'une nouvelle de Wheeler, Abraham 59, est quasiment la même que celle de 120 minutes pour sauver le monde, à la différence près que le bombardement n'est pas déclenché par un général psychotique, mais par une erreur technique. Eugene Burdick et Harvey Wheeler sont rapidement contactés par Max Younstein, un ancien producteur de chez United Artists qui a monté sa propre société de production, Entertainment Corporation of America, pour une adaptation au cinéma réalisée par Sidney Lumet.

La tête de Kubrick quand il a appris la nouvelle

La tête de Kubrick quand il a appris la nouvelle

Alors que le tournage a démarré depuis plusieurs semaines, Stanley Kubrick apprend l'existence du film que Lumet est en train de tourner lui aussi depuis déjà un moment. Inquiet que Point Limite ruine les chances de Docteur Folamour au box-office s'il sort en salles le premier, il décide donc d'intenter un procès pour plagiat avec Columbia Pictures et Peter George contre Harvey Wheeler, Eugene Burdick, l'éditeur du roman Point Limite, la Curtis Publishing Company (qui publie le Saturday Evening Post où était paru l'histoire en trois parties) et la société de production de Max Youngstein.

Wheeler se défend en déposant une plainte contre eux, arguant que l'histoire courte qui a inspiré Point Limite devait s'appeler "Abraham 57", mais qu'elle n'a été publiée que deux ans plus tard. Max Youngstein proteste aussi dans la presse, mais finalement, après des tractations, Stanley Kubrick et ses co-plaignants obtiennent gain de cause et Columbia Pictures récupère les droits de Point Limite, qui sort 10 mois après Dr Folamour, alors qu'il a été tourné avant.

Quand il est arrivé en salles en octobre 1964, le film de Kubrick était déjà devenu un classique et un des plus grands plaidoyers contre l'armement nucléaire (Henry Fonda a même déclaré qu'il n'aurait pas pu jouer le rôle du président américain naturellement s'il l'avait vu avant). Point Limite a fait un bide au box-office et c'est ainsi que le film de Lumet s'est retrouvé condamné à être "l'autre Dr Folamour", alors qu'il ne partage finalement avec lui que son histoire et son message alarmiste et politique.

POINT LIMITE OU : COMMENT J'AI APPRIS À M'INQUIÉTER ET À DÉTESTER LA BOMBE

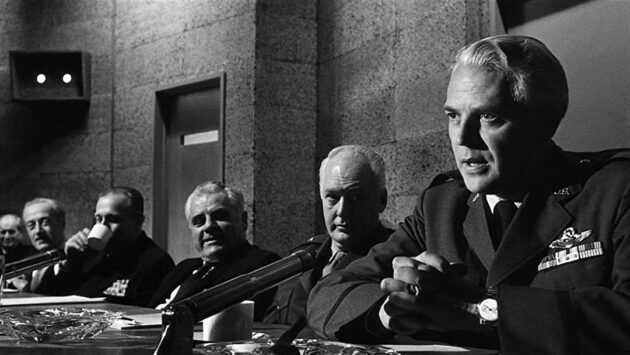

En dehors du scénario, qui traite lui aussi de la menace d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS avec une structure narrative similaire, les deux films n'appartiennent pas du tout au même registre et n'ont pas la même ambition. Dr Folamour est une farce satirique et absurde tandis que Point Limite est un thriller réaliste angoissant. Avec un budget dérisoire et des décors limités, mais une mise en scène d'une maîtrise exceptionnelle, Sidney Lumet crée une atmosphère étouffante avec des enjeux immenses pour le monde et l'être humain dans son essence.

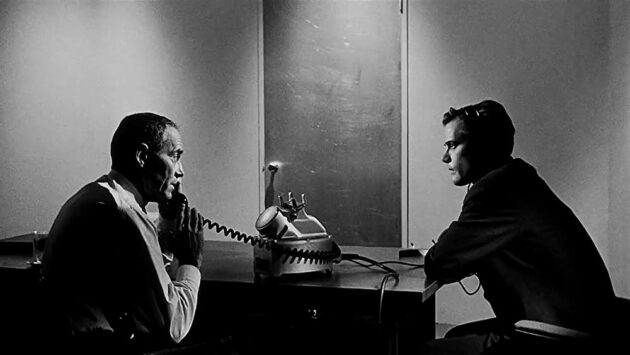

Pendant que les triangles continuent d'avancer sur le moniteur noir et blanc, les cadres statiques et resserrés piègent les personnages à l'intérieur des espaces clos où se décide le sort de l'humanité entre dirigeants et militaires, avec un téléphone pour seul contact avec l'extérieur. Dans un silence pesant, soutenus par l'absence totale de musique, les hommes deviennent spectateurs de la catastrophe à venir, écrasés par les écrans de contrôles qui les entourent.

À mesure que les conversations progressent et que la tension s'accentue jusqu'à devenir anxiogène, les gros plans captent la panique qui se dessine sur leurs visages et les contre-plongées apportent encore plus de poids aux responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. L'ampleur de la catastrophe à laquelle ils assistent et qu'ils tentent d'éviter les dépasse et tous sont incapables de comprendre qu'il est déjà trop tard.

C'est exactement ce que montre le film, cette machine implacable qu'est l'appareil de dissuasion nucléaire dans son ensemble, avec ses structures, ses protocoles et ses conséquences. Après avoir franchi le fameux "point limite", le pilote du bombardier continue sa mission même s'il ne peut pas la confirmer, puisque la rupture des communications pourrait indiquer que les États-Unis ont déjà été détruits. Puis, quand le président et sa femme tentent de le persuader de faire demi-tour, son entraînement le pousse à croire qu'ils sont des imposteurs.

Quand la réalité dépasse la fonction

Quand la réalité dépasse la fonction

Les soldats, comme la technologie, ne font plus qu'obéir à un scénario pensé pour remplir froidement son but et les personnes aux commandes ne peuvent que constater à quel point leur système est aussi redoutable qu'imparfait en le regardant échapper à leur contrôle. Alors que Dr Folamour soustrait la destruction du monde à la folie d'un général, l'incident technique dans Point Limite est aussi astucieux que perfide : c'est une erreur, une inconnue dans l'équation, qui place les deux camps à égalité. Personne n'est responsable, donc tout le monde l'est.

Derrière les salles de crise et les bunkers, la vie privée des personnages se retrouve elle aussi engloutie par cet engrenage guerrier et savamment organisé, qui interroge directement l'Homme et ce qu'il incarne. Plusieurs séquences justement soulignent justement les enjeux dramatiques et portent cette vision humaniste propre au cinéma de Lumet. Des scènes de vie quotidienne au début du film, qui dépeignent une société brisée, mais aussi un président prêt à sacrifier ce qui compte le plus pour lui ou un dirigeant russe qui redevient un simple être humain et pose un dernier regard sur une photo.

Regarder la mort dans les yeux

Regarder la mort dans les yeux

UNTHINKABLE

Contrairement au film de Stanley Kubrick, dans lequel la monstruosité et les bassesses de l'être humain se révèlent à mesure que la fin approche, aucun des protagonistes de Point Limite ne souhaite la guerre nucléaire et tous se raccrochent à ce qui leur reste d'humanité. Au nihilisme de Miss Wolfe, séduite par le scénario apocalyptique qu'il décrivait plus tôt lors d'une soirée mondaine, le professeur Groeteschele répond par une gifle cinglante, refusant de céder à la facilité et de renier ses convictions humanistes au nom d'une quelconque idéologie.

Et tandis qu'Américains et Russes entament des discussions pour le salut de la planète, le film se change alors en théâtre dans lequel l'humanisme est remis en question par ce qui définit l'homme selon Platon : le langage, ou plus précisément le logos, le langage de la raison.

Le professeur Groeteschele, lui aussi inspiré d'Herman Kahn, comme Dr Folamour

Le professeur Groeteschele, lui aussi inspiré d'Herman Kahn, comme Dr Folamour

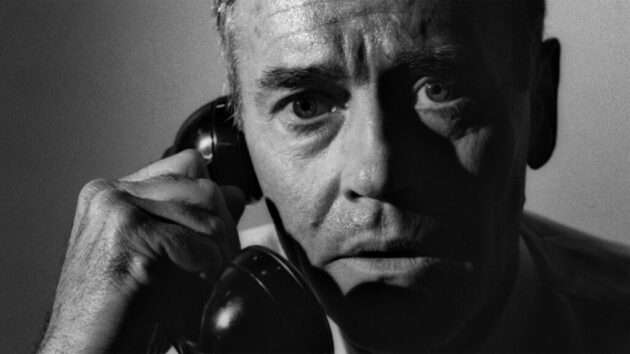

Au sein de ce dispositif complexifié à outrance, la voix n'appartient plus à l'être humain, mais à la technologie, aux signaux sur les écrans, aux combinés de téléphones. La parole passe par différents filtres et obstacles avant d'arriver. Au début, les échanges sont inexistants et les hommes parlent à la place de l'ennemi, prédisent sa réaction et sa façon de penser. Ce n'est qu'après, une fois le point de non-retour franchi, que les deux camps se décident enfin à communiquer, mais toujours indirectement.

Chaque mot doit être pesé, soigneusement choisi pour expliquer clairement la situation et réussir à convaincre l'autre. Et même lorsque la survie du monde ne repose plus que sur une conversation entre le président américain et le premier secrétaire soviétique par le téléphone rouge, l'échange se fait encore en quatre langues, avec les deux interprètes, qui doivent eux aussi décrypter les messages transmis, le ton de leur interlocuteur et les intentions qu'il cache. Essayer de déceler une trace d'humanité de l'autre côté de la ligne par-delà la distance, les différences et les appareils électroniques, et persuader celui qui se trouve à l'autre bout de la ligne.

La communication comme seule solution

La communication comme seule solution

La fin (qu'on va éviter de révéler pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue) suit également une logique raisonnable, aussi atroce soit-elle. Pour préserver la paix et sauver des milliards d'innocents, le président américain n'a pas d'autre choix que de proposer la seule solution qui empêcherait un conflit global, même s'il doit perdre ce qu'il a de plus cher. Les dernières images qui défilent et le décompte annonciateur de la mort mettent fin au débat et aux discussions de manière absolue, le film allant jusqu'au bout de son propos, pour être certain de marquer les esprits et terroriser le spectateur.

La séquence, clairement inspirée par le spot de campagne de Lyndon Johnson pour les élections présidentielles de 1964, rappelle que les actions des politiciens et des hommes installés derrière leurs bureaux et leurs écrans ont des conséquences directes et monstrueuses sur la réalité, cette même réalité qui ouvrait justement le film.

Deux ans après Point Limite, La Bombe de Peter Watkins s'est fait l'écho du film avec un point de vue britannique et une réalisation tirée du documentaire, mais un propos aussi radical et glaçant. En 2013, l'écrivain et journaliste d'investigation Eric Schlosser a publié un livre intitulé Command and Control détaillant les défaillances de sécurité du programme d'armement nucléaire américain sur plusieurs décennies, avec des dizaines d'incidents, comme celui de Point Limite, qui auraient pu entraîner un bombardement.

Le général Lee Butler, un ancien responsable du Strategic Air Command qu'il a interrogé, a même reconnu qu'un accident n'a été évité jusqu'à maintenant que grâce à "l'habileté, la chance et une intervention divine, en particulier le dernier point."

"Qu'est-ce qu'on dit aux morts ?"

"Qu'est-ce qu'on dit aux morts ?"

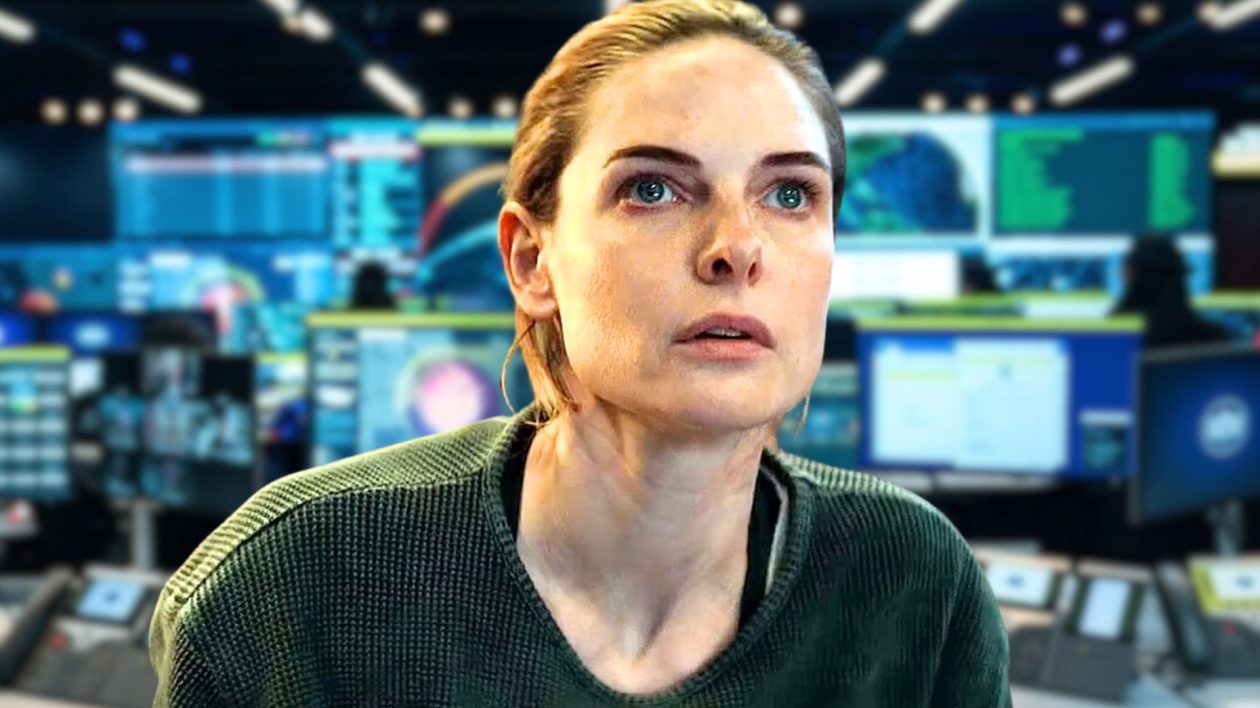

Avec le temps (et aussi parce que Sidney Lumet a réalisé certains des plus grands films américains des années qui ont suivi), Point Limite a été redécouvert et réhabilité, mais a aussi inspiré plusieurs longs-métrages sur la menace d'une guerre nucléaire, comme À la Poursuite d'Octobre Rouge, USS Alabama et jusqu'au Chant du Loup plus récemment.

Cependant, même après tout ce temps, Point Limite continue d'être considéré comme une pâle copie de Dr Folamour (certains pensent même que c'est un remake). À partir d'une même histoire, avec les mêmes enjeux, les deux films présentent deux points de vue totalement différents, qui ne sont finalement pas comparables. En tant que tels, ils constituent des compléments fascinants et permettent d'apprécier les visions respectives de deux grands réalisateurs du cinéma américain concernant les inquiétudes de la guerre froide et d'une destruction atomique. Et quand Dr Folamour s'amuse de voir le monde brûler dans un rire délirant, Point Limite, lui, impose un silence terrible et effrayant.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Merci d’avoir mis le formidable mais hélas trop méconnu Fail-Safe en avant.

Je ne connaissais l’existence de ce film que parce qu’il avait été le « rival » malheureux de Doctor Strangelove, mais je ne l’avais jamais vu.

J’ai découvert le film il y quelques mois, quelle claque ! À la fin, je me suis dit « ah ouais, tout de même… ».

La réalisation est sobre et efficace, Sidney Lumet était un maître du huis-clos ou ici, du quasi huis-clos.

L’interprétation est au diapason avec Henry Fonda en tête qui est né pour interprété le président des États-Unis et Larry Hagman qui prouve qu’avant de se coiffer du stetson de l’infâme Jr Ewing, il était un excellent acteur.

Fail-Safe, un film à découvrir d’urgence !

Peter Sellers est au top avec ses 3 personnages, le pilote, le president Us et le nazi ,

souvenez vous: l’Allemagne a perdu la guerre mais pas les nazi qui ont eté debauchés par les USA-Paperclip…

je me souviens que Kub et ses equipes techniques ont dû se demerder sans aucune assistance de l’armé US…Zero matos militaire prête etc..

j’aurai prefere qu’ils filment de vrais bombardiesr ricain plutôt que des incrusest toutes pourries avec les maquettes mais çà rajoute au côte grand guignol des militaires US et de l’armé, de l’Otan, quand je l’ai vu debut annee 90, au debut, si je mes souviens bien il ya un bandeau, une note de l’armée americaine imposée a Kub où cetta armée stipule que c’est de la fiction et que çà se passe pas comme çà mdr

Incroyable cette histoire de plainte.

Point vu ce film, à remédier donc.