Retour sur 8mm, le thriller glauque du réalisateur de Batman & Robin, avec Nicolas Cage dans l'enfer du snuff movie, par le scénariste de Seven.

Parmi les grands faiseurs du cinéma hollywoodien, le regretté Joel Schumacher s’est forgé une réputation de véritable artisan, via une filmographie hétéroclite qui aborde des genres aussi variés que le film de procès (Le Droit de tuer ?, Le Client), le polar urbain à ciel ouvert (Chute Libre, Phone Game), mais surtout le film de super-héros, avec ses nanars aussi décriés qu’adulés que sont Batman Forever et Batman & Robin.

Et c’est l’échec commercial de ce dernier qui l'a poussé à se renouveler, par la voie du film indépendant à petit budget, en s’éloignant des blockbusters, avec 8 millimètres (ou 8mm, pour les intimes). Une véritable descente aux enfers dans les bas-fonds d’Hollywood, sur fond de snuff movies, qui aura fait pas mal de bruit à l’époque de sa sortie en 1999, avec le scénariste du cultissime Seven à l’écriture et un Nicolas Cage post-Oscar au sommet de sa popularité à l'interprétation.

On revient donc sur ce bijou de voyeurisme, sur sa production digne d’un development hell, mais aussi sur sa réflexion méta autour de la violence dans les images, afin de comprendre pourquoi 8mm est la digne suite spirituelle du chef-d’œuvre de David Fincher

Vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit

Vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit

Se7en & 8ight

À l’aube des années 2000, Joel Schumacher se remet difficilement de l’échec critique et public douloureux de Batman & Robin, adaptation des aventures du chevalier noir de Gotham qu’on ne présente plus (en grande partie à cause de George Clooney et de sa combinaison aux tétons pointus, mais pas que). Se sentant coupable d’avoir tué Batman au cinéma (avant sa résurrection orchestrée par Christopher Nolan dans Batman Begins en 2005), le réalisateur prend une année sabbatique au Mexique pour se ressourcer, avant de recontacter son agent en quête d’un nouveau projet, en le suppliant de ne pas lui proposer un blockbuster.

Celui-ci lui propose bien mieux que ça, à savoir un projet réputé pour être aussi sulfureux que "dangereux" (selon les dires des producteurs de Sony Pictures à l’époque, Amy Pascal et John Calley). Ce projet n'est autre que le nouveau scénario d'Andrew Kevin Walker, auteur de Seven, succès surprise de l’année 1995 au box-office mondial (327 millions de dollars de recettes pour un budget de 33 millions), que tout studio qui se respecte cherche évidemment à réitérer à cette époque. L’évidence veut que dans un premier temps, Columbia Pictures pense à David Fincher pour réaliser le film, afin de reformer le duo gagnant de son chef-d’œuvre, avant que ce dernier ne décline finalement la proposition.

"David ? Vous avez dit David Fincher ?"

"David ? Vous avez dit David Fincher ?"

Plusieurs noms prestigieux sont envisagés à la réalisation, notamment William Friedkin et Paul Verhoeven (autant dire qu’on ose à peine imaginer la vision que ces maîtres auraient tiré d’un tel script). C’est finalement Joel Schumacher qui hérite du projet, avec l’acteur Russell Crowe, attaché pendant un temps au rôle principal (bien avant son Oscar pour Gladiator), pour un film d’abord envisagé à petit budget, tourné caméra au poing. Mais ça, c’est bien avant l’arrivée d’un certain Nicolas Cage qui se montre intéressé par le projet auprès du réalisateur. Une tête d’affiche qui change légèrement la donne en termes de budget.

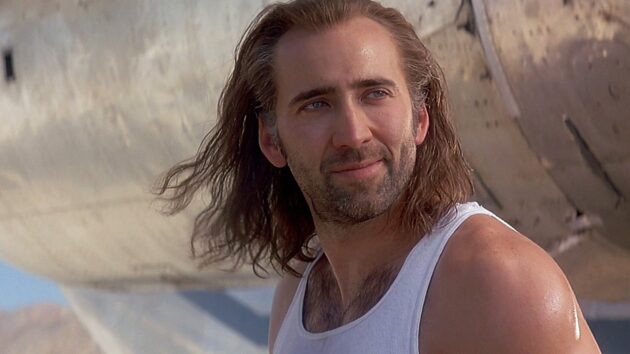

En effet, fraîchement oscarisé pour Leaving Las Vegas en 1995, l’acteur enchaîne les propositions dans une filmographie imprévisible et pleine de surprises, entre le triptyque actionner ahurissant que forment Rock, Les Ailes de l’Enfer et Volte/Face, et le thriller hitchcockien Snake Eyes de Brian De Palma, dans lequel Cage délivre une performance habitée. La présence de l’acteur au casting est une aubaine pour Joel Schumacher, qui laisse le choix à Columbia Pictures entre un film à petit budget avec Russell Crowe, ou à gros budget avec Nicolas Cage (le studio penche évidemment pour la seconde option).

Saint-Nicolas, roi des studios

Saint-Nicolas, roi des studios

L’inflation du budget (passé à 40 millions de dollars) implique pour Schumacher de retravailler le scénario d’Andrew Kevin Walker, jugé trop sombre par le studio, notamment à cause d’une sous-intrigue sur fond de pédopornographie (un sujet très limite qui ne sera finalement qu’esquissé dans le film), avec un autre scénariste, Nicholas Kazan (Le Témoin du Mal).

Alors que Walker attendait de Schumacher un soutien de taille, à l’image de Fincher qui avait bataillé à ses côtés pour conserver la fin nihiliste (et désormais culte) de Seven, le scénariste n’approuve pas les changements opérés par Schumacher et le fils d’Elia Kazan sur son script, ce qui le pousse à quitter le projet et à renier le résultat final à sa sortie.

Mais les coupes faites par Schumacher dans le scénario original de Walker n’enlèvent rien à la superbe de son écriture, 8mm dépeignant une véritable descente aux enfers dans un Hollywood cauchemardesque qui n’est pas sans rappeler la ville purgatoire de son Seven, dont il semble être la suite spirituelle sur bien des aspects, de par sa parfaite continuité thématique et donc sa vision du mal à l’état pur.

Sur le chemin de la rédemption (ou pas)

Sur le chemin de la rédemption (ou pas)

Mal & Image

Si la structure narrative du thriller de David Fincher repose assez habillement sur le mythe des sept pêchés capitaux, celle de Joel Schumacher emprunte quant à elle à l’Enfer de Dante, que l’on pouvait déjà apercevoir dans Seven, lorsque Somerset (Morgan Freeman) se plonge dans les écrits du célèbre poète pour comprendre l’assassin qu’il traque aux côtés du jeune David Mills (Brad Pitt). Et Andrew Kevin Walker semble très inspiré par l’œuvre de Dante, puisque 8mm met en scène la descente aux enfers de Tom Welles (Nicolas Cage), un détective privé qui traque les maris infidèles pour se faire une notoriété auprès des gens de la haute société, cherchant encore l’affaire qui fera sa gloire.

Lorsqu’il est contacté par l’avocat d’une veuve fortunée pour enquêter sur la nature d’un snuff movie que détenait son mari défunt, mettant en scène le meurtre d’une jeune fille, le privé ne se doute pas de l’enfer qui l’attend dans son voyage à Hollywood. Un véritable purgatoire que Schumacher représente comme une sorte de faux paradis qui n’est pas sans rappeler le premier film de John McTiernan, Nomads, baignant dans une couleur orangée sublimée par les partitions orientales du compositeur Mychael Danna (oscarisé pour L'Odyssée de Pi).

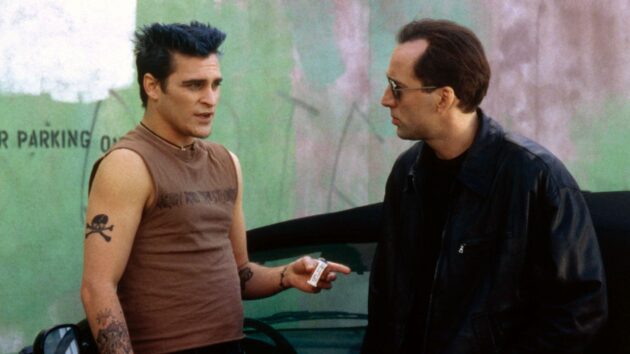

À travers une enquête dont il ne sortira pas indemne, Welles traverse cet enfer californien, guidé par Max California (Joaquin Phoenix, deux ans avant sa première nomination à l’Oscar pour Gladiator), un vendeur dans un sex shop qui n’a jamais réussi à percer dans l’industrie musicale. Tel Virgile qui guide Dante à travers l’Enfer et le Purgatoire, Max descend avec Tom dans le Hollywood d’en bas, celui que l’on ne connaît pas, traversant des souterrains qui abritent les marchés illégaux de la pornographie la plus sordide qui soit.

Virgile et Dante (version 90's)

Virgile et Dante (version 90's)

Par ailleurs, Joel Schumacher se garde bien de nous montrer le contenu de ces snuff movies, le film étant déjà suffisamment dérangeant et crade à souhait (et on a du mal à imaginer comment le scénario original de Walker pouvait être encore plus glauque que ça). C'est surtout parce que leurs images ont bien plus d’impact dans notre imaginaire, de par les bribes morcelées qui nous sont montrées à l’écran.

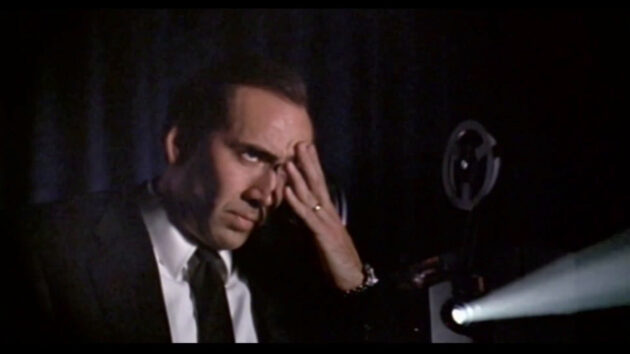

En effet, il suffit de voir les réactions sur le visage d’un brillant Nicolas Cage, lorsqu'il visionne pour la première fois le snuff movie sur lequel il enquête, pour constater à quel point ces images sont inimaginables aux yeux du commun des mortels, et être renvoyé par la même occasion à sa propre perception. Au-delà de son statut de petite série B du dimanche soir, 8mm parle surtout de cinéma, effleurant la réflexion méta de son scénario, tournant autour de la violence visuelle et de notre position de voyeur en tant que spectateur.

Une réflexion vieille comme le monde, certes, dans le milieu du 7e art, déjà étudiée de fond en comble dans des chefs-d’œuvre tels que Le Voyeur de Michael Powell, ou encore Fenêtre sur cour d’Hitchcock, qui ont presque inventé cette notion de pulsion scopique, à travers la matière même de l’image. Même si 8mm ne réinvente rien, que ce soit dans la mise en scène de Schumacher ou dans l’écriture de Walker, il n’en demeure pas moins un thriller sacrément efficace dans son exécution et sa progression, porté notamment par des seconds rôles savamment écrits et habités, qui illustrent parfaitement cette humanité déviante que rencontre Welles durant sa descente aux enfers.

Nicolas Cage devant Batman & Robin

Nicolas Cage devant Batman & Robin

En effet, si Cage et Phoenix sont égaux à eux-mêmes, feu James Gandolfini (Les Soprano) incarne un antagoniste particulièrement retors et détestable en la personne d’Eddie Poole, sorte de petite frappe du monde du porno qui réunit en un seul personnage toute la monstruosité de ce milieu professionnel peu fréquentable.

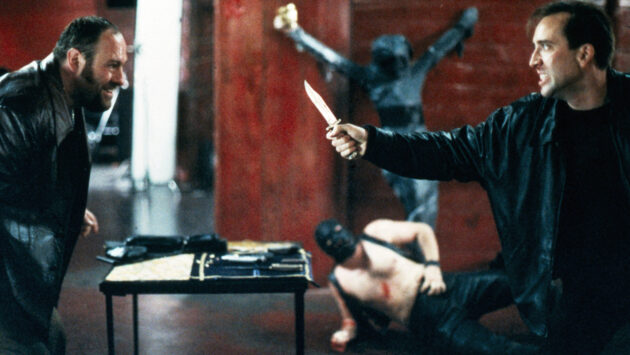

On retrouve également un Peter Stormare qui commence à peine à être connu comme second couteau dans le cinéma américain (l’acteur suédois sort tout juste de sa formation théâtrale chez Ingmar Bergman et fut fraîchement révélé chez les frères Coen dans Fargo et The Big Lebowski), dans le rôle de Dino Velvet, réalisateur star de films pornos annonçant déjà les plus grands cabotinages de l’acteur à venir dans sa carrière (le face à face avec Cage est, à ce titre, assez ahurissant). Mais le point d’orgue réside dans la révélation de l’identité de Machine, le fameux tueur en combinaison sadomasochiste du snuff movie, traqué par Welles en fin de film.

Lorsque ce dernier parvient enfin à retirer le masque de Machine, figure d’un mal absolu dans cet enfer déviant, il découvre un visage on ne peut plus ordinaire qui n’est pas sans rappeler le John Doe incarné par Kevin Spacey dans Seven. Sous les traits de l’acteur Chris Bauer (déjà aperçu un an plus tôt dans L’Associé du Diable, une autre descente aux enfers inspirée de Dante), Machine s’appelle en vérité George, il vit chez sa maman et a eu une enfance très heureuse, loin du cliché d’un tueur psychopathe qui a subi des sévices durant l’enfance. Le mal est bien plus complexe que ça, et le pire de l’humanité peut parfois se trouver derrière un visage ordinaire, caché sous un simple masque.

Du Cage-botinage comme on l'aime

Du Cage-botinage comme on l'aime

culte & Maudit

Lors de sa sortie en 1999, 8mm connaît un succès commercial relatif (96 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 40 millions), malgré une réception critique assez désastreuse. En effet, en dépit d'un score plutôt honorable de 621 074 entrées dans nos salles (qui relève du miracle avec une interdiction aux moins de 16 ans), le film de Joel Schumacher va être sévèrement critiqué par la presse française pour sa violence sadique, Olivier Père le définissant notamment, dans les colonnes des Inrockuptibles, comme « […] une invitation au voyeurisme le plus abject ».

Une violence et un voyeurisme décriés à l’époque de sa sortie, devenus depuis le principal atout de 8mm, considéré par certains comme un petit film culte propre à une époque où le thriller osait être malsain envers son spectateur. S’il ne fait aucun doute qu’un Fincher aurait transcendé le scénario d’Andrew Kevin Walker en signant un grand film sur le voyeurisme, Schumacher se contente d’en faire une vraie bonne série B d’exploitation, intelligente dans sa réflexion méta sur les images, mais surtout sans pitié lorsque le film bascule dans un pur vigilante movie, lors de son climax où Nicolas Cage casse des bouches comme rarement.

Tom Welles, personnage profondément bon qui se retrouve propulsé dans une descente aux enfers impitoyable, voit tous ses idéaux réduits à néant dans sa confrontation au mal absolu, finissant par se résoudre à faire justice soi-même, en traquant un par un les responsables de ce snuff movie que Schumacher représente comme le summum des plus grands vices de l’humanité.

Il n’est donc pas étonnant que cette violence et cette morale qui prône la vengeance meurtrière puissent déranger, car c’est bien le but recherché : nous confronter à nos propres limites de spectateur, mais aussi de voyeur.

Cette note d’intention achève de faire de 8mm un objet de cinéma assez unique dans son genre, propre à son époque et digne héritier (pour ne pas dire une digne suite spirituelle) du chef-d’œuvre de David Fincher et Andrew Kevin Walker, qui n’aurait peut-être jamais existé sans le film de serial killer ultime qu’est Le Silence des Agneaux.

La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

Très bon film sur le PS et tous les partis de gauche !

le sujet du film fait frissonner , je pense qu il faut le regarder avec de la hauteur en se disant que ce genre de choses , avec l esprit tordu propre à notre espèce , a sans aucun doute existé voire continue d exister.

C’est ca qui est dérangeant et qui fait de ce film un film à part.

A l epoque de son visionnage je m’etais interessé au sujet sur le net , j’ai du arreter car c’etait trop derangeant voire douloureux pour l ame…

« la suite spirituelle de Seven »

Looooooooooooooooooooooooooool !!!

(@Kyle Reese : tu ne loupes absolument rien, n’oublie pas qui était aux commandes, papy Schumacher, avec son bon goût et sa finesse légendaires!!)

Pas vraiment un grand film pour moi et encore moins un bon Schumacher. Limite j’avais préféré Témoin Muet et son huit clos sympa et la dernière apparition du regretté Alec Guiness.

Pas revu depuis sa sortie, mais je n’en garde un souvenir très folichon…

Et je ne parle pas de malaise ou d’inconfort, ça ne me dérangera jamais de me faire bousculer par un film, je l’avais juste trouvé opportuniste, atrocement balourd et très moyen.

L’histoire est superbement menée et les acteurs excellent, que ça soit Cage ou Phoenix, mais c’est trop sordide pour moi pour tenter un deuxième visionnage

Vi ai ciné et plusieurs fois à la tv ensuite et j ai toujours le même malaise après l avoir maté…et effectivement très bon Cage

Le film n’est pas aussi glauque/crade que le sujet de l’histoire ne le laisse présager.

Cage est plutôt bon dans ce rôle.

@Kyle Reese Je suis également dans ton cas mais sincèrement celui-là tu peux le regarder. Bien sûr l’ambiance est glauque mais il n’y a pas de surenchère… Reste tout de même le malaise après son visionnage. Nicolas Cage, excellent encore une fois.

Un de mes polars favoris, quel film, le genre qui te prend aux tripes sans te lâcher une seconde. On suit un Nicolas Cage magistral plonger littéralement au cœur de l’enfer le plus sordide. Un must see.