Un Soir, un train d’André Delvaux met en scène une vision du fantastique au cinéma avec un brio rare, en particulier dans une scène grandiose.

Pourquoi cherchons-nous l’attrait du surnaturel dans l’art ? Pour beaucoup, il ne s’agit pas seulement de trouver une échappatoire au réel ou un divertissement qui sort du cadre de ce que l’on connaît. Tous ceux qui ont été bouleversés par la lecture de Rimbaud, la musique de David Bowie ou le cinéma de David Lynch le savent bien. Il y a dans l’apparition de l’irréel dans notre quotidien l’expression d’une émotion rare. Une sensation entre le malaise et le rêve.

Au cinéma, le surnaturel est parfois réduit à quelques monstres, à la magie ou à des mondes merveilleux. Le septième art est pourtant le terrain de jeu idéal pour tirer profit de ce qu’on pourrait appeler le surgissement du fantastique. C’est-à-dire une modification soudaine et brutale du réel – ne tenant que sur un élément ou un détail – qui tord notre perception de celui-ci pour toujours. Et souvent, il ne suffit que d’une seule scène pour réussir à accomplir ce surgissement.

Une seule séquence qui fait tout basculer. Comme dans le long-métrage Un Soir, un Train (1968), dans lequel André Delvaux orchestre l’avènement d’un fantastique sinistre et très singulier, prédisant celui des films de David Lynch ou de L’Échelle de Jacob.

Un film errant

Adapté du roman Le Train de l’inertie de Johan Daisne (qui s’inscrit dans le genre du réalisme magique), le film suit donc Mathias (Yves Montand), un professeur de linguistique en proie à une relation vacillante avec Anne (Anouk Aimée), sa compagne. Le quotidien belge morne, la pesanteur du silence et l’impression de stagnation dominent la première partie du long-métrage, qui souligne un sentiment d’incompréhension entre les personnages.

Personne ne pourra être blâmé de trouver ce premier acte lent et épuisant. C’est volontaire. Même s’il y a dans cette peinture du couple un voile de nature morte, la mise en scène installe aussi une fièvre de rêve. Enfin, on bascule dans la deuxième partie du film : lors d’un voyage en train, Anne (qui a décidé d’accompagner son mari sur un coup de tête) disparaît mystérieusement. Le train s’arrête ensuite, sans explication. Mathias et ses compagnons le quittent, pour aller se perdre dans une campagne brumeuse.

Bientôt, Mathias erre dans un village à l’ambiance spectrale à la recherche de sa femme (vous avez dit Silent Hill 2 ?). L’inquiétude monte, sans jamais être explicitement nommée. Tout semble en suspens, comme dans une attente latente. Jusqu’à la scène de la danse.

La scène de la danse est donc le point de bascule du film. Cet instant où le spectateur, comme les personnages, est arraché à sa torpeur pour faire face à un évènement sensoriellement déroutant. Au moment où l’action se produit, on ne sait ni le pourquoi ni le comment. Mais grâce à une réalisation qui mise tout sur l’implicite et la rupture de ton, on peut déjà en percevoir l’essence mortifère.

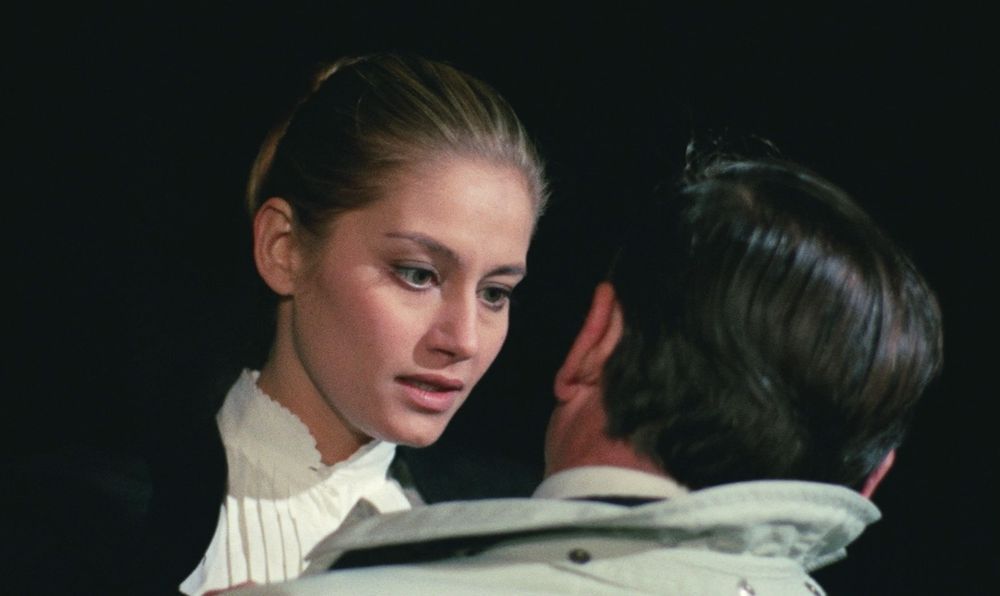

Après avoir fait le tour du village (avec quelques séquences insolites, l’une d’elles dans un cinéma), Mathias et ses compagnons d’infortune s’installent à un restaurant. Un orchestre y joue une musique lancinante. Jusque-là, le film maintient son atmosphère de rêve qui pourrait se muer en cauchemar à tout moment. Et justement… L’élément perturbateur arrive. Incarné par une étrange femme blonde, habillée de noir et au regard perçant. Elle se tient au milieu du restaurant, comme pour attendre quelque chose. Les personnages semblent le pressentir (le spectateur aussi) : quelque chose ne tourne plus rond.

Quand naît le cauchemar

La femme change immédiatement la dynamique de la scène. Imposant une force magnétique sur les protagonistes, l’un d’eux est fasciné et ne peut résister au désir de lui parler. Mathias, lui, à l’inverse, apparaît terrifié comme par un instinct. Le contraste entre les réactions des personnages est évidemment éloquent. Et aucun d’eux n’est indifférent à l’étrange femme.

Lorsque le comparse de Mathias s’en va la rejoindre, la caméra se place d’abord d’un point de vue extérieur à leur interaction. Le spectateur est mis à distance. On ne parvient pas à entendre leur conversation, mais ça ne semble pas anormal, puisque, pour le moment, la musique de l’orchestre couvre leur voix. Soudain, la caméra place le cadre en gros plan sur le visage de la femme. Alors qu’elle toise son interlocuteur (dont on n’entend toujours pas la voix malgré le fait que l’on soit plus proche), elle demeure silencieuse et son expression est opaque. C’est désormais clair : nous n’avons pas accès à ses intentions.

Soudain, la jeune femme fait taire l’orchestre d’un regard. Le personnel du restaurant se fige et la fixe, comme si elle venait de se rendre maîtresse des lieux. On verra que c’est bien ce qui est en train de se produire. Et elle le démontrera grâce à son influence sur la musique. Cette dernière est intradiégétique (elle existe dans la réalité du film) car jouée par l’orchestre. Un détail qui permet de donner à la femme habillée en noir un certain contrôle sur l’action et sur la mise en scène de cette séquence.

D’abord, la musique lui sert à faire taire certains dialogues (on l’a vu plus tôt). Elle lui donnera aussi le pouvoir de rythmer toute la séquence. Un pouvoir qui lui donnera, à moindre coût, une aura surnaturelle absolument tangible tandis que son influence terrifiante grandira sur le film. André Delvaux parvient ainsi à créer un fantastique avec une idée très ingénieuse : en cédant les rênes de la mise en scène à un personnage (dont on ne sait rien, qui puis est), il lui donne une omnipotence vertigineuse, que le spectateur peut ressentir immédiatement. Voilà une trouvaille de pur cinéma, qui ne nécessite aucun effet spécial et qui caractérise de manière ultra-efficace un personnage fantastique.

Danse macabre

Le ton du film, jusqu’alors étouffé, subit ainsi une transformation brutale. La jeune femme relance la musique qui, sous son autorité, est plus agressive. Le tempo est rapide, le son est strident. Elle sonne comme une mélodie infernale, sur laquelle danseraient tous les diables de l’enfer. À peine l’orchestre entonne son flonflon, que la femme en noir invite le pauvre homme du train à la danse. Ses gestes étant brutaux, elle esquisse les premiers mouvements d’une valse plus inconfortable et étrange que charmante.

Sous son regard insistant, le jeune homme l’imite. Puis tous les autres clients du restaurant se joignent (d’un seul mouvement général, avec un enthousiasme glaçant) à la danse pour former cet étrange bal improvisé, toujours plus délirant et frénétique. La masse semble totalement sous le contrôle de la femme alors que la cadence s’accélère.

Bientôt, le jeune homme disparaît dans la foule, comme englouti par elle. Refusant de l’abandonner à son sort (quel qu’il soit), Mathias fend finalement la masse pour le retrouver et le supplier d’écouter son avertissement. Son ami lui répond, sur un ton apaisé : « Elle s’appelle Moira. Je comprends ce qu’elle dit. » Le reste de ses paroles seront couvertes par la musique, de plus en plus forte, comme si la fameuse Moira refusait que nous puissions avoir accès aux connaissances du jeune homme.

Après tout, comme Mathias, nous ne pouvons entendre ce que dit Moira. Son langage ne nous est pas adressé. Et le film nous en tient d’ailleurs à distance, comme pour nous protéger. Comme si, si on pouvait le comprendre, nous serions à notre tour attirés dans la danse, avec la même joie sinistre. Puis, tout à coup, l’action se stoppe aussi nette qu’elle a démarré.

Le sifflement d’un train (qui n’est pas anodin) met fin à la séquence. Le film nous projette, sans transition, à l’instant où tous les clients quittent en trombe le restaurant. Mathias s’y retrouve alors seul. Son comparse a été emporté avec tous les autres… sans doute disparus à jamais. Puis il se retourne et découvre face à lui, Moira, dans un plan très bref. Elle apparaît plus que jamais comme un spectre solitaire. La séquence se terminera sur cette ultime intimidante vision.

Symbolisme et tremblements

Ce ballet étrange où surgit le fantastique, tandis que le montage s’accélère et que la mécanique implacable de Moira se dévoile, c’est à la fois le climax de Un Soir, un train, et le codex pour en comprendre toute la nature surréaliste. Car si la conclusion du long-métrage viendra apporter des réponses à la disparition de la femme de Mathias (et au mystère du train), elle n’aura de réel intérêt qu’à l’aune de cette scène pivot.

La danse de Moira qui n’apparaîtra plus seulement comme un sursaut surnaturel, mais comme une épreuve et une frontière symbolique pour les personnages. Si vous ne voulez pas qu’on vous donne trop d’indices sur le dénouement du film (et on vous invite à le découvrir par vous-même), vous pouvez vous abstenir de lire les lignes suivantes.

Pour les plus curieux, voici quelques pistes de réflexion sur la signification de la scène de la danse. La lenteur et le temps figé du village évoquaient en réalité une image de purgatoire et d’une salle d’attente pour les mourants (ce qui aura beaucoup de sens quand on connaît la fin du long-métrage). L’entrée en scène de Moira, elle, vient briser cette langueur, et tout ce qu’elle incarne et provoque sera alors chargé d’une symbolique évidente. Après une longue errance des personnages, Moira apparaît comme la fin de leur tourment et un spectre fatal.

L’accélération de la musique évoque celle du cœur d’un mourant, qui s’emballe avant le dernier souffle. La fascination pour le langage de Moira, que les autres ne peuvent entendre, semble être un appel d’outre-tombe. Enfin, la conclusion brutale et nette de la scène (la musique s’arrête et tout le monde disparaît, dont le passager du train) et le silence qui s’ensuit suggèrent l’idée d’un néant vers lequel les âmes des défunts ont été englouties.

Ainsi, dans Un Soir, un Train, Delvaux convoque le fantastique avec une visée très précise, à la fois cauchemardesque et finalement assez matérialiste. Cette déroutante et inattendue confrontation avec la Mort elle-même, vous ne la vivrez qu’un court instant, mais elle vaudra le coup. Et si votre esprit ne comprend pas tout… vos sens ressentiront tout à la mesure du tempo de Moira.

Film fascinant, rencontré par hasard et qui m’a inspiré bien des choses.

Voilà un article comme on aimerait en lire plus souvent.

Toutefois, pourriez-vous nous indiquer si le film est disponible sur une plateforme de streaming pour pouvoir le découvrir ?

Je suis totalement passé à côté de ce film, comme la plupart des films de Lynch.