A Dangerous Method : critique-divan

Peu de réalisateurs auront su négocier un véritable virage dans leur carrière sans perdre en chemin la substance de leur cinéma. S'il y a bien des raisons d'être nostalgique de la veine la plus apparemment subversive et charnelle de David Cronenberg, le fait est que l'artiste a surpris son monde avec History of Violence puis Les Promesses de l'ombre. La Dangerous Method qu'il nous propose aujourd'hui avait de quoi réveiller nombre d'angoisses, tant le sujet semblait casse-gueule, délicat, et prêtait le flanc tant au scepticisme bon teint qu'aux cris d'orfraies des défenseurs du sacro-saint Sigmund Freud.

Dès l'ouverture, l'arrivée d'une femme hystérique dans l'hôpital où officie le jeune Jung, à ses premières séances d'analyse, il est évident que le réalisateur met en place un dispositif aussi délicat qu'audacieux. Sa mise en scène se fait remarquablement sereine, immobile, presque statique, illuminée par une photographie éblouissante de clarté, qui repousse apparemment les ténèbres pour tout dévoiler. Si ce parti pris peut étonner par sa sobriété de façade, il épouse le sujet à merveille. Avant même que Freud et Jung ne se rencontrent, et se lancent dans une confrontation tantôt grandiose tantôt mesquine, les clefs nous sont données : le monde est leur clinique, un immense terrain immaculé et neutre de prime abord, où rien ne sera plus dissimulé.

De cette clarté trompeuse naît toute l'ambivalence du projet, qui réserve quasiment à chaque scène son grain de sable, aussi subtil soit-il. Alors que le trio scientiste puis monstrueux formé par Freud, Jung, et leur patiente-totem s'extraie inexorablement du médical pour s'avancer sur les terres de la névrose et de l'obsession, le metteur en scène renoue subtilement mais indiscutablement avec ses thèmes de prédilection, tandis qu'éclate à travers chaque dialogue, chaque action (notamment un dépucelage encore plus éprouvant pour le spectateur que l'intéressée) une haine indicible du corps.

La charge de Cronenberg contre la psychiatrie, qui ne va pas sans une fascination certaine pour les terrains qu'elle découvre et se croit capable d'explorer, est aussi subtile que totale.

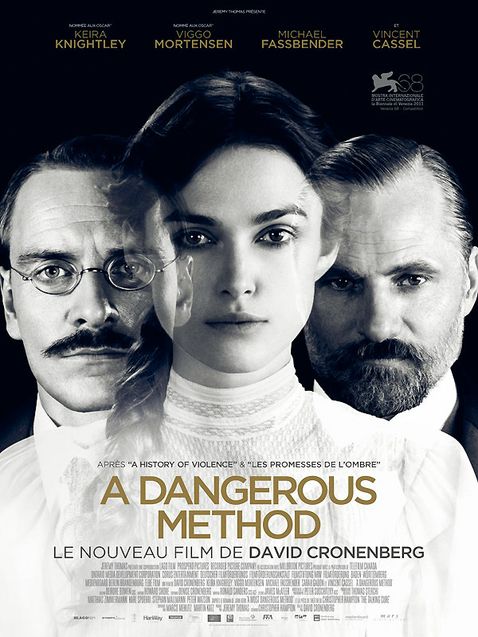

Elle culminera dans la boutade proférée par Freud devant la Statue de la liberté, amusé à l'idée de venir en Amérique « transmettre la peste. » Son propos est appuyé par un trio d'acteurs renversants, où surnage Keira Knightley, qui envahit l'écran d'une détresse magnétique, jamais ne singe la folie mais semble en contaminer chaque plan.

Cependant, les nombreuses ellipses du film, la difficulté de retransmettre l'animosité d'une relation majoritairement épistolaire, empêchent le long-métrage de frapper autant le coeur que l'esprit. Il nous manque une de ces séquences formellement cathartiques dont Cronenberg ponctuait encore ses deux précédentes oeuvres (l'ouverture d'History of violence, le massacre du hammam des Promesses de l'ombre). Si l'on sent poindre ce désir, ce besoin, derrière de nombreuses scènes, jamais il n'est comblé, tant et si bien que le film semble, comme ses personnages incapable d'objectiver sa propre chair. Un regret d'autant plus fort que l'auteur tenait là une occasion de nous livrer une somme de son cinéma et de ses obsessions.

Si de prime abord A Dangerous method apparaît froid et sagement clinique, c'est pour mieux nous prendre à revers et nous plonger dans une abîme où gît une lumière trompeuse. Le metteur en scène en scène paraît ici atteindre les limites du virage qu'il a abordé il y a quelques années, tant son style apparaît à la fois renouvelé, épuré, et trop contenu pour tout à fait embrasser son sujet. Cet aboutissement thématique ravit et frustre mais augure du meilleur de par le renouvellement qu'il annonce, alors que se profile l'intrigant Cosmopolis, dont l'on pressent qu'il devrait nous emmener vers un ailleurs vertigineux.

Lecteurs

(1.4)